かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。

物流業において効率的な作業をするうえで欠かせないフォークリフト。普及率は非常に高く、重要な役割を担っていますが、操作ミスや不注意、整備不良などによって、事故につながることも多くあります。

フォークリフトの事故を防ぐうえで安全教育は欠かせません。この記事では、安全教育の重要性や実施する方法、事例などを紹介していきます。

フォークリフトは一歩間違えると労災の温床になるため、安全教育や安全対策が必須ですが、そこで物流現場によく導入されているのが「動画マニュアル」です。「安全」や「危険」を視覚化し、安全を守るための作業/操作手順を見える化する動画マニュアルは、労災の未然防止に成功している多くの現場で導入されつつあります。

詳しくは、以下の「動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育・対策事例」をご覧ください。新人作業員からベテラン社員まで、標準的に安全を守るため打ち手がまとめられています。

>>目指せゼロ災!安全意識を高めるフォークリフトの安全教育・対策事例集を見てみる

目次

フォークリフトの利用における安全教育の重要性

フォークリフトを利用する従業員に対し、労働安全衛生法第60条の2では以下のとおり、定義されています。

その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

努力義務ではあるものの、法律によってフォークリフト運転技能講習を修了した方に対して、安全教育を実施する必要があります。

そのため、フォークリフト業務に従事する方に対して、定期的な安全教育を実施しなければなりません。また、機械設備などに変更があった際にも再教育の実施が求められています。

では、この法律で定められた安全教育を、単なる形式的なものに終わらせず、本当に災害防止に繋げるためには、どのような内容にすべきでしょうか。

技能講習を修了した運転者による事故の多くは、知識不足ではなく、慣れや油断からくる「ヒューマンエラー」が原因です。

したがって、安全教育ではルールの再確認だけでなく、ヒューマンエラーがなぜ起きるのかを理解し、その発生を未然に防ぐためのアプローチが極めて重要になります。ヒューマンエラーによる労災を防止するための、効果的な安全教育の進め方について、以下の資料で詳しく解説しています。

>>ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育を見てみる

フォークリフトの安全教育はおおむね5年ごとの実施が推奨されている

フォークリフトの安全教育は、運転技能講習を終了した後、おおむね5年経過した方・業務から一定期間離れ再び業務に従事する方が対象です。

必ず5年ごとに受講しなければならないわけではなく、目安として設定されています。従業員の安全を確保するためにも、企業が主導して従業員へ受講を促すのが大切です。

フォークリフトの安全教育を怠るリスク

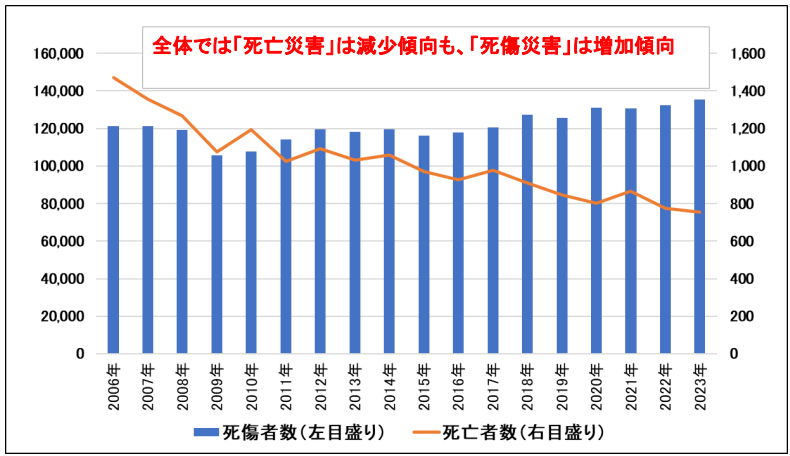

一般社団法人日本産業車両協会が2024年に実施した「フォークリフトに起因する労働災害の発生状況」によると、死亡者数は長期的に見ると減少傾向ではあるものの、死傷者数は2年連続で増加している傾向です。

この調査結果を踏まえると、フォークリフトの労働災害を防止するためにも安全教育の実施は非常に重要と言えるでしょう。定期的な実施をしない場合には、従業員の安全意識が低下してしまい、事故につながる可能性が高くなります。

また、万が一フォークリフトによる労働災害が発生した場合には、労働基準監督署による災害調査が実施され、調査の際に安全教育を実施していない事実が発覚してしまうと罰則が課されるリスクも考えられます。

従業員への労働災害・会社への罰則の2つのリスクにつながる可能性があるため、安全意識を高めるためにも定期的な教育が重要です。

関連記事:【最新】フォークリフト事故の実態!事例や発生件数・原因について

フォークリフト安全教育の実施手段

フォークリフトの安全教育を実施する方法は大きくわけて3つあります。

- ビデオ教材や動画マニュアルを用いた安全教育(社内実施)

- PDF資料や紙資料を用いた簡易的な教育(社内実施)

- 外部の安全教育講習を受講する

ビデオ教材や動画マニュアルを用いた安全教育(社内実施)

厚生労働省や民間企業では、フォークリフトの安全教育に活用できるビデオ教材が提供・販売されています。フォークリフト操作における災害の現状や事故事例、安全作業のポイントなどを体系的に学習できます。

なお、ビデオ教材はおおよそ5万円以上の購入費用が発生したり、フォークリフトの操作方法や作業環境が異なったりするため、より自社の現状に即した安全教育を実施したい場合には動画マニュアルの活用がおすすめです。

例えば、以下の動画は、物流企業「株式会社近鉄コスモス」が実際に撮影・編集している動画マニュアルです。従業員のフォークリフトに対する安全意識向上も兼ねて作成されました。

▼搬送作業における禁止事項を解説した動画マニュアル▼

※「tebiki」で作成されています

熟練者の操作方法や操縦時のNG例などを動画におさめてマニュアルとして社内に展開することで、ビデオ教材よりも自社に即した安全教育を実施できます。実際の事例は、「社内でフォークリフトの安全教育を実施している事例」で紹介しています。

PDF資料や紙資料を用いた簡易的な教育(社内実施)

Web上でダウンロードできるPDF資料を利用し、フォークリフトの安全教育に活用することも可能です。ビデオ教材と比べて簡易的にはなりますが、時間の自由度が広がるため、通常業務への支障をきたさずに教育できます。

教育対象者に対して、資料を印刷して配布すれば教育を実施できるのがメリットでなるべく費用を抑えて手軽に実施したい職場におすすめです。

ただ、動画やビデオでの教育と比べてテキストの情報量が多くなるため、人によって理解度にばらつきが発生するリスクも考えられます。内容を十分に把握できないケースもあるので、配布するだけではなく、安全教育が浸透するような働きかけを実施する必要があるでしょう。

外部の安全教育講習を受講する

フォークリフトの安全教育を提供している外部の講習を受講するのも方法の1つです。カリキュラムのもとで受講でき、経験豊富な講師のもとで、充実した講習を受講でき、中には修了証を交付している場合もあります。

講習内容は受講先によって異なる場合もありますが、最近のフォークリフトの特徴や取扱と保守、災害事例を交えて体系的に学ぶことが可能です。受講時間はおおよそ6時間で、講習料は1万円前後となっています。

社内に教育資料の用意がない場合や業務の兼ね合いで講師を確保できない場合などにおすすめです。

社内での安全教育をご検討の際には、以下の「動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育・対策事例」がお役立ていただけます。具体的な進め方や内容の参考に、ぜひご活用ください。

>>目指せゼロ災!安全意識を高めるフォークリフトの安全教育・対策事例集を見てみる

フォークリフトの安全教育の内容について

フォークリフトの安全教育の内容は、厚生労働省通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について(平成元年5月22日付基発第247号)」を基に実施します。

科目や範囲は以下の表の通りに定められています。

| 科目 | 範囲 | 時間 |

|---|---|---|

| 最近のフォークリフトの特徴 | (1)フォークリフトの構造上の特徴 (2)各種荷役運搬方法の特徴 | 2.0 |

| フォークリフトの取扱いと保守 | (1)フォークリフトによる作業と安全 (2)フォークリフトの点検・整備 | 2.0 |

| 災害事例及び関係法令 | (1)災害事例とその防止対策 (2)労働安全衛生法令のうちフォークリフトに関する条項 | 2.0 |

| 6.0 |

なお、フォークリフトの安全教育を実施するうえでは、具体的にどのような安全対策を講じる必要があるのかを理解しておくのがポイントです。効果的な安全対策、安全意識を向上させるための取り組みとしては、以下のようなものがあげられます。

例えば、フォークリフトの特徴では、カウンターリフトやリーチリフト、サイドフォークリフトなどの様々な種類があることを詳細に伝えたり、点検では、年次・月次に加えて、始業時や車検整備なども実施する必要があるなどです。

また、フォークリフトを操縦するうえでは、挟まれ・巻き込まれや激突などの災害がある旨を事例を交えて詳細に伝え、効果的な防止対策を教育する必要があるでしょう。

フォークリフトの安全対策について、より詳しく知りたい方は、事故が発生する原因や安全意識を高める取り組みなどを詳しく解説している以下の関連記事もご覧ください。

関連記事:フォークリフトの安全対策8例!事故を防止した改善事例や安全意識を高める方法も解説

社内でフォークリフトの安全教育を実施している事例

ここではフォークリフトの安全教育を実施している企業の事例について、社内で作成した動画教材を交えつつ紹介していきます。

株式会社近鉄コスモス:ビデオを活用したフォークリフト安全教育

事業BPO・作業BPO・梱包作業などの事業を展開している物流企業の株式会社近鉄コスモスでは、フォークリフトの安全教育を動画マニュアルを活用して日常的に実施しています。

▼始業前のフォークリフト点検手順を解説する動画マニュアル▼

操縦する前に確認すべきポイントなどを字幕や音声を交えて、誰にでも分かりやすく説明しています。

▼フォークリフトの禁止事項を解説する動画マニュアル▼

禁止事項を解説している動画では、フォークの爪でパレットを押したり、急発進や急旋回したりすることをNG行為として、字幕とともに解説しています。

上記で作成している動画は、物流業界に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を活用して作成されています。スマホ1つで気軽に撮影が可能で、マニュアルの内容によっては撮影から編集まで10分程度で完結し、多くの物流企業で導入されています。

株式会社フジトランスコーポレーション:マニュアル整備で安全標準ルールを統一化

港湾運送事業や内航海運業など複数の物流サービスを提供している総合物流企業の株式会社フジトランスコーポレーション。同社では、船舶での貨物の積み卸しや倉庫内でのフォークリフト作業に動画マニュアルを活用して、安全教育を実施しています。

「安全基準の画一化」「業務負荷の増加」などの課題を抱えていましたが、動画マニュアルを導入して安全教育を推進したところ教える側と教えられる側の認識のバラつきが軽減され、教える側の工数削減にも寄与しています。同社の事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事もご覧ください。

>>株式会社フジトランスコーポレーションのインタビュー記事を読んでみる

なお、ここで紹介した2社以外でも安全教育に動画マニュアルを活用している企業は数多くあります。以下の資料では、他社の事例や安全教育への取り組み、成果などを紹介しているので合わせてご覧ください。

>>「~製造業・物流業の事例から学ぶ~動画マニュアルを使った安全教育の取り組みと成果」を見てみる

フォークリフトの安全教育は「動画」が有効な理由

ここまでに紹介した企業事例では、社内で実施するフォークリフトの安全教育に動画を活用しています。ここでは、なぜ動画の活用が有効なのかについて理由を紹介していきます。

危険な作業を動画で学べる

フォークリフトの操縦には、文章や静止画では表現しにくい力加減やカンコツが含まれています。そのため、どのような状況でどのような操作が危険なのかを動画で教育することによって、危険性を深く理解できて安全に対しての意識が高まります。

また、業務の習熟度や経験年数などによる解釈のばらつきを防止することもできるので、認識を共通できることも大きなポイントと言えるでしょう。

フォークリフトの正しい操作が一目で分かる

フォークリフト作業の熟練者の模範的な操作を様々なアングルで撮影し、指差し確認、周囲の安全確認、フォークの高さ調整などを可視化することによって、理解度を向上させることができます。

テキストや口頭での説明では伝わりきらない部分もわかりやすく教育でき、微妙な操作のニュアンスも動画であれば容易に伝えられます。正しい操作方法を理解することで、事故やヒヤリハットの防止にもつながるでしょう。

理解度テスト機能で安全教育を最大化できる

フォークリフトの安全教育を実施するだけでは、「本当に従業員が理解できているのか」という点まではコントロールすることは難しく、ここの従業員に委ねるしかありません。

本当に安全教育を理解できているかを把握するためにも、動画視聴後や講習後にテストを実施し、どの程度業務を理解できているのかを把握するのが大切です。

「社内でフォークリフトの安全教育を実施している事例」で紹介した企業で活用されている「tebiki現場教育」では、従業員の理解度をチェックできるテスト機能が搭載されています。自動採点機能もついているため、教育担当者は手間をかけずに理解度を把握することが可能です。

安全教育の実施から理解度の把握までを一環して行えるtebiki現場教育を詳しく知りたい方は、機能や特徴をより詳しく説明しているサービス資料をご覧ください。以下の資料をダウンロードできます。

>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」サービス資料を見てみる

まとめ

死傷事故が多く、常に危険が潜んでいるフォークリフト作業では、従業員の安全を確保するための安全教育が非常に重要です。労働安全衛生法で5年ごとの実施が義務付けられていることからも、その重要性が伺えます。

安全教育には、外部で受講する・社内で実施するの2つの方法がありますが、費用を抑えたい・業務に支障を出したくないと考えている方には、社内での実施がおすすめです。なお、社内で実施する際には、動画マニュアルを活用することでより体系的な学習につながります。

動画マニュアルを安全教育に活用している事例をより詳しく知りたい方は、物流業界における安全教育の事例をまとめている資料もご覧ください。以下のリンクをクリックすると資料をダウンロードできます。