かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」を展開する、現場改善ラボ編集部です。

本記事では品質管理を行うQC手法の1つ「新QC7つ道具」について、実際の使い方を事例を交えて詳しく解説します。また、QC7つ道具との併用方法や、手法一覧の覚え方など、新QC7つ道具に関する情報を網羅的に解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

新QC7つ道具を効果的に活用するためには、数値データ分析の基本となる「QC7つ道具」との使い分けや連携を理解することが重要です。

一般的に、QC7つ道具で現状の課題を定量的に「見える化」し、新QC7つ道具でその解決策を言語データで論理的に整理する、といった使い分けがなされます。

まずは、その基本となるQC7つ道具の各手法について、以下の資料でしっかりと確認しておくことをお勧めします。

目次

新QC7つ道具とは?手法一覧と覚え方

新QC7つ道具とは、定性的なデータを用いて問題を整理、分析する7つの手法のことです。

- 親和図法

- 連関図法

- 系統図法

- マトリックス図法

- アローダイアグラム

- PDPC法

- マトリックスデータ解析法

上記のような図法を用いて、改善テーマの選定や業務の問題把握など、品質改善活動の初期段階で活用します。新QC7つ道具は、「親連携アロマでP(ピー)」という語呂合わせを用いると憶えやすいので、知っておくとよいでしょう。

- 親:親和図法

- 連:連関図法

- 携(系):系統図法

- アロ:アローダイアグラム

- マ:マトリックス図法

- で:マトリックスデータ解析法

- P:PDPC法

新QC7つ道具とQC7つ道具の違い

新QC7つ道具と関連したQC手法として「QC7つ道具」があります。新QC7つ道具が定性的な言語データを扱うのに対し、QC7つ道具は定量的な数値データを用いる違いがあります。

製造現場における品質トラブルは、不良率など定量的な形で現れますが、なぜ不良が起きているか?を深掘りしていく過程において、定性的な言語で表現することが必要になります。

このように、品質改善を進める上では、まず定量データから問題の大きさや傾向を正確に把握し、その後に言語データで原因を深掘りするというステップが非常に効果的です。

その第一歩である、不良率や寸法ばらつきといった定量的な数値データを分析し、問題点を明確に「見える化」するために必須となるのが「QC7つ道具」です。

品質問題の現状を正しく捉え、見逃しを防ぐためのQC7つ道具の具体的な使い方について、以下の資料で詳しく解説しています。

【図解】新QC7つ道具の使い方と活用事例

ここからは新QC7つ道具の各手法について、概要を使用事例も交えてわかりやすく解説します。

親和図法

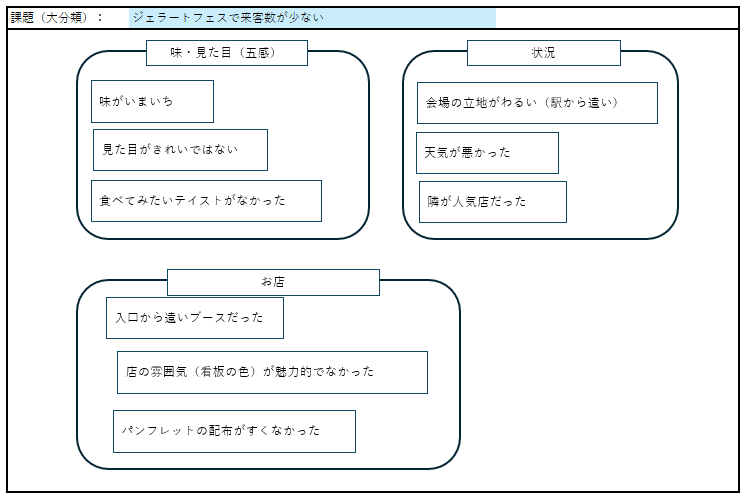

親和図法は、バラバラの意見をグループ化し、課題や解決策を可視化する手法です。ジェラートショップがフェスでの集客不振を改善するためにブレーンストーミングを行い、ブース位置や特別メニュー導入などのアイデアを整理した例を以下に挙げます。

前回の不振要因としてブースの位置やアピール不足、特別メニューの欠如などが浮上し、改善策としてパンフレット配布の強化や新商品開発など多角的なアイデアが生まれました。複数人で実施すれば多様な視点を取り込めるうえ、自身の提案が反映されることでメンバーの意欲向上にもつながります。

このように、もやもやした原因を整理し直し、具体的な対策を引き出すうえで親和図法は有用です。

>>専門家による「親和図法の活用方法や事例」の解説も見る(視聴無料)

連関図法

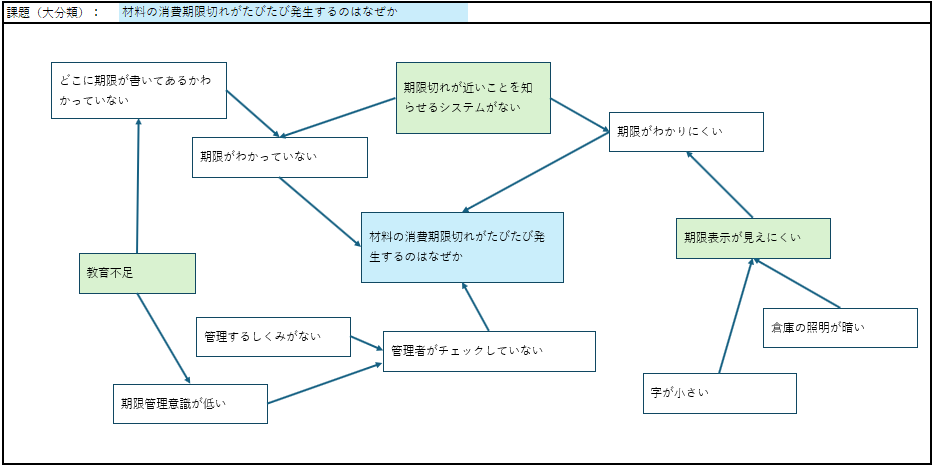

連関図法は、原因と結果、あるいは目的と手段などの因果関係を論理的につなぎ、複雑な問題構造を可視化する手法です。特性要因図となぜなぜ分析を組み合わせたようなアプローチで、1つの原因だけでなく関連する複数の要因がどのようにつながっているかを示します。

例えば接着剤の消費期限切れによる廃棄ロスが起きていた工場では、生産管理部門が連関図を作成し、「期限が見えにくい」「管理していない」だけでなく、「システム化されず人に頼りがち」などが原因として浮かび上がりました。

このように頭の中で漠然としていた要因を整理し、問題の本質を把握して次のアクションを明確にできるのが連関図法の強みです。

>>専門家による「連関図法の活用方法や事例」の解説も見る(視聴無料)

系統図法

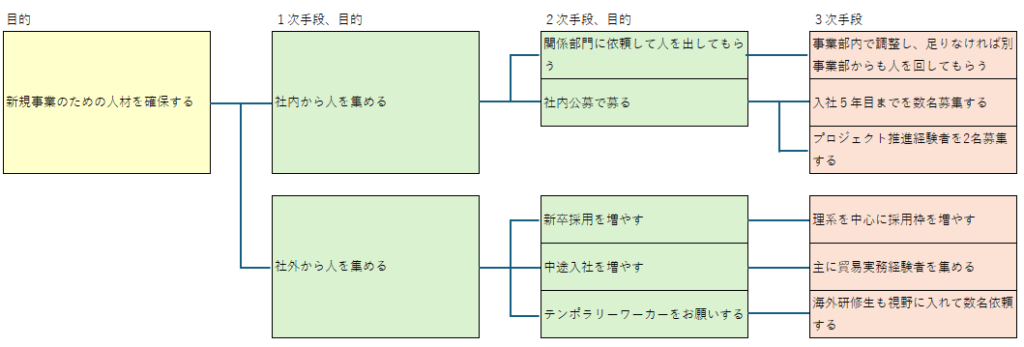

系統図法は、目的達成のための手段を多段的に展開し、整理する手法です。目的を中心に枝分かれ状の図を作り、そこに必要な手段を階層的に並べていきます。

たとえば新規事業を立ち上げる際、社内外から多様なスキルを持つ人材を確保する方法を系統図にまとめた結果、ベテランと若手の組み合わせが最も効率的だとわかりました。

こうした手段の洗い出しと評価がしやすいのが系統図法の特長で、全体像を可視化しつつ、実行可能な手段を導き出せます。

>>専門家による「系統図法の活用方法や事例」の解説も見る(視聴無料)

マトリックス図法

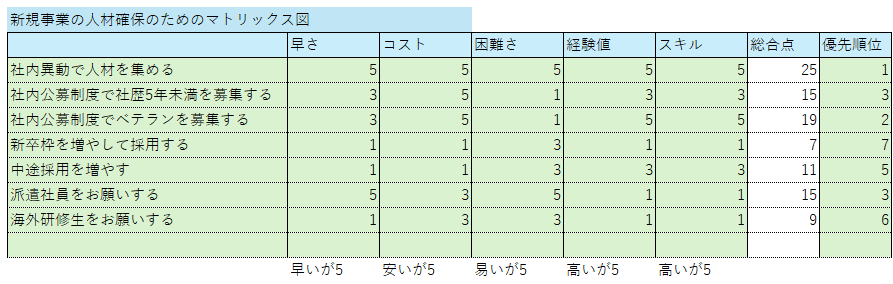

マトリックス図は、行と列に検討要素を並べて交点ごとに関連度合いや重要度を示し、複数の要素の組み合わせを整理・評価する手法です。

たとえば新規事業の人材確保策を行に、期間やコストなどの評価項目を列に配置して比較すると、既存社員を異動させる方法が総合点で優位と判明しました。このように全体を俯瞰しながら、それぞれの選択肢を客観的に評価できるため、パレート図で優先度を決めにくい問題や、QCサークルで活動テーマを選ぶ際にも有用です。

>>専門家による「マトリクス図法の活用方法や事例」の解説も見る(視聴無料)

アローダイアグラム

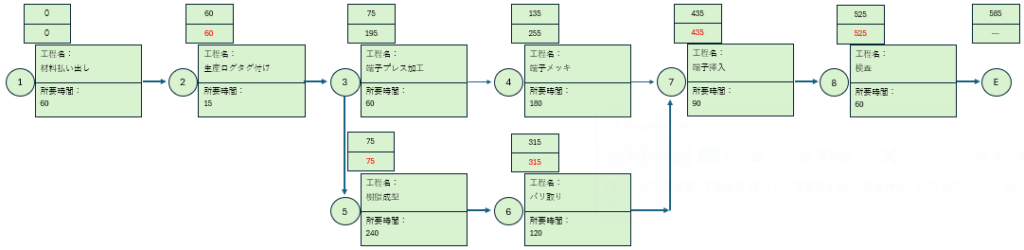

アローダイアグラムは、作業や生産工程の流れを矢印と結合点で示し、もっとも時間を要するボトルネックを可視化する手法です。遅延が発生しないように管理するほか、問題解決のスケジュール管理にも有効です。

たとえば樹脂成形と金属端子挿入の工程では、樹脂成型とバリ取りがボトルネックであり、トラブルが起こると生産計画全体が遅延します。設計段階どおりに時間を要しているのか、量産開始後に判明した問題による遅れなのかをチェックシートやパレート図などを用いて分析し、計画どおりの生産を維持します。

>>専門家による「アローダイアグラムの活用方法や事例」の解説も見る(視聴無料)

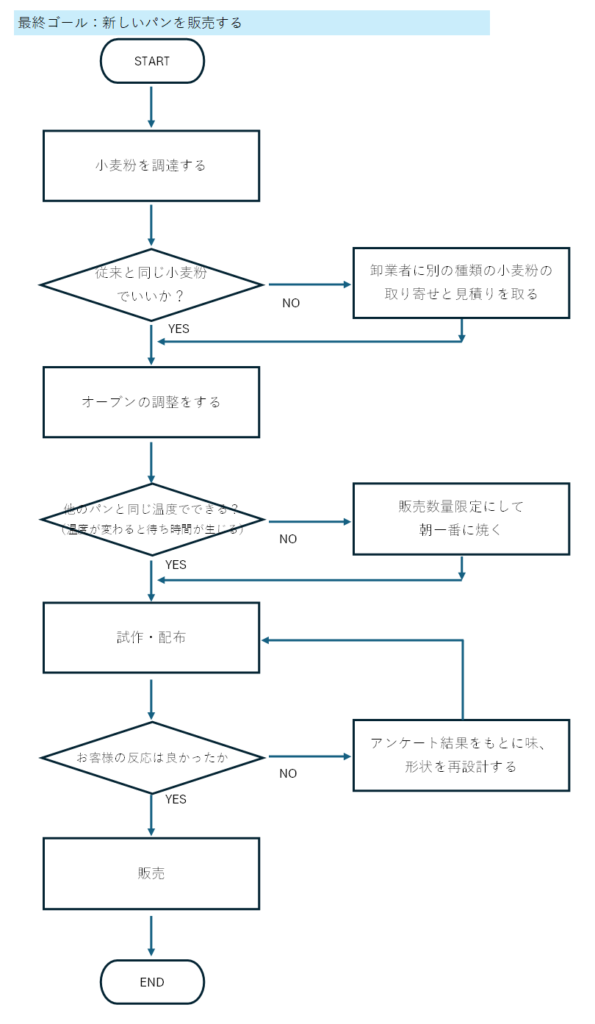

PDPC法

PDPC法(Process Decision Program Chart)は、課題解決に必要な手段をフローチャート化し、想定されるリスクや困難を事前に洗い出して代替策を検討する手法です。設計や購買、品質管理などで活用され、業務フロー図と似ています。

たとえばパン屋が新商品開発で材料や焼き方を計画する際、小麦粉の調達や温度調整などの不確定要素を想定してあらかじめ代替手段を用意しておけば、販売開始までの工程を円滑に進めることができます。

こうしたPDPC法を使うことで、トラブルが発生しても迅速に対処でき、プロジェクト全体をよりスムーズに管理できます。

>>専門家による「PDPC法の活用方法や事例」の解説も見る(視聴無料)

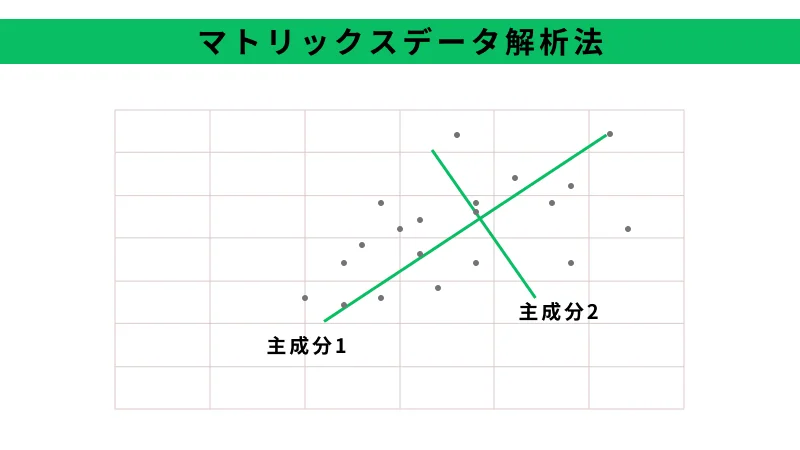

マトリックスデータ解析法

マトリックスデータ解析法は、マトリックス図の行列に配置された数値データを多変量解析(主成分分析)によって二次元化し、データの特徴を捉えやすくする手法です。多くの変数をできるだけ情報を損なわずに主成分へ集約できるため、散布図を用いて重要項目を可視化し、評価・分析が容易になります。

たとえば、生産ラインの品質を評価する際、チョコ停時間・不良品数・生産数など多様な変数を取り込んで主成分分析を行えば、安定性や生産能力などの特徴を二次元上にプロットして比較検討できます。こうして複雑なデータを整理し、改善策や優先順位を明確にできるのです。

>>専門家による「マトリックスデータ解析法や事例」の解説も見る(視聴無料)

新QC7つ道具とQC7つ道具はどう併用する?

ここまで、新QC7つ道具の手法を事例を交えてご紹介しました。ただし、最も効果的に活用するためにはQC7つ道具との併用も考慮すべきです。本章では、専門家による解説動画から抜粋して併用方法を解説します。

たとえば「利益率の低下」という課題を連関図法で紐解き、原因の1つとして「材料の問題」を挙げたとします。材料の問題を整理していくと、以下のような状況が考えられるはずです。これらは「グラフ」といった形で表現が可能です。

- 不良品の増加

- クレームが多い

- 原材料の不良

- 過剰在庫

新QC7つ道具によって、定量的に表現できるものが抽出された場合にQC7つ道具を取り入れることで、より細かい粒度で問題を捉えることができ、適切な再発防止策の立案が可能になるでしょう。

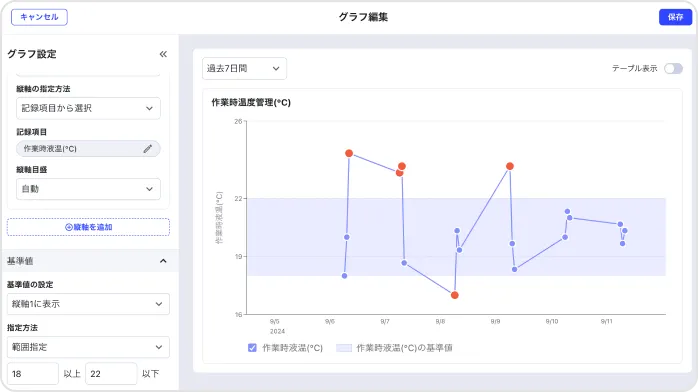

必要に応じ、QC7つ道具でグラフを作成することは手間ですが、かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」のような現場帳票に記録された数値データを、管理図・パレート図などのグラフに自動変換されるツールを活用すると、効率的に併用することができます。

▼ tebiki現場分析による自動グラフ化機能のイメージ図 ▼

tebiki現場分析に関する詳しい機能や、活用による改善事例を知りたい方は、以下のリンクをクリックしてサービス概要資料をご覧ください。

>>かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」の機能詳細を見てみる

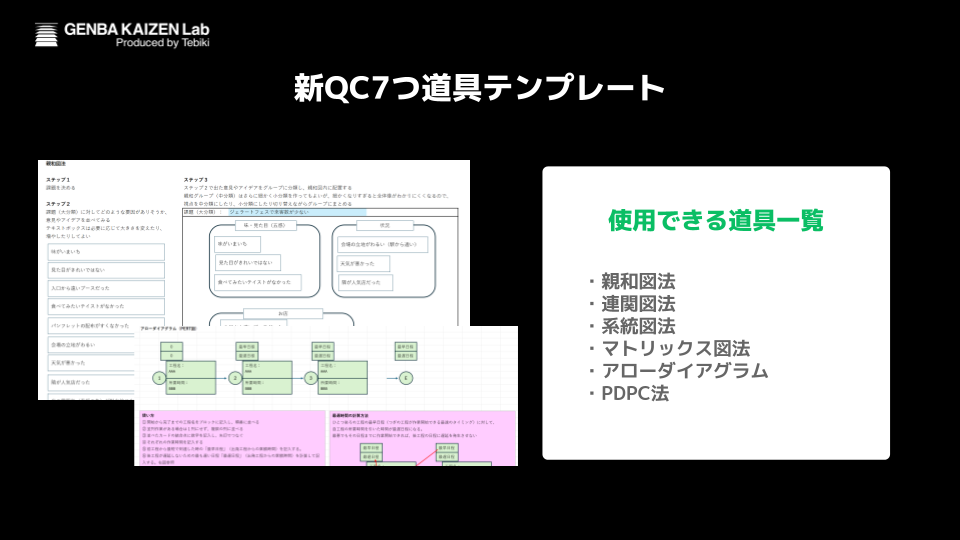

無料ですぐ使える!新QC7つ道具のExcelテンプレート

最後に、マトリックス解析法を除く、新QC7つ道具のExcelテンプレートをご紹介します。それぞれ無料で、ダウンロード後にすぐ使えるフォーマットとなっています。ぜひこの機会にご活用くださいませ。

以下のフォームをご入力のうえ送信いただくと、新QC7つ道具の各種テンプレートを入手いただけます。

まとめ

ここまで、品質をはじめとする製造現場の問題を解決に導く改善手法として、新QC7つ道具を詳しく解説しました。定量的に分析を行いたい場合はQC7つ道具を、定性的な言語データや定量的な分析の前に課題や問題を整理したいときには新QC7つ道具といったように、用途に合わせて使い分けを行いましょう。

しかし、品質問題の改善には新QC7つ道具だけでは不十分で、QC7つ道具と併用することで効果を引き出しやすくなります。QC7つ道具を活用する場合、分析対象となる数値データの集計など負担が生じる場面があります。そこで、QC7つ道具の効率的な運用には「デジタル現場帳票」が有効です。

また、tebiki現場分析を活用することで帳票のデジタル化だけでなく、管理図のような分析をだれでもかんたんに行えるようになります。具体的な機能や活用事例、プランなどの概要資料は以下の画像をクリックしてご覧ください。