かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」を展開する現場改善ラボ編集部です。

飲食店や保育園、食品製造業などで求められる「衛生管理計画書」。食品衛生法の改正に伴いHACCPに基づいた衛生管理が義務化され、衛生管理計画書の作成が必要不可欠となっています。

- 「どのように作成すればいい?」

- 「法律で定められた項目は?」

そんな疑問をお持ちではないでしょうか。

本記事では、衛生管理計画書の基本から具体的な内容、記入例や作成時の注意点まで詳しく解説します。この記事を参考に、衛生管理計画書をスムーズに作成しましょう。

衛生管理計画書の作成は「HACCP対応」の第一歩です。しかし、その後の「管理業務」が非効率であったり、形骸化したりしては意味がありません。

計画書作成後の「HACCP対応の課題」を解決し、管理業務を効率化するための3ステップを、以下の資料で解説します。

>>HACCP対応の課題を解決!管理業務を効率化する3つのステップと活用例を見てみる

【HACCP】衛生管理計画書とは?

衛生管理計画書とは、HACCPに基づいた衛生管理を行うための具体的な計画を記載した書類です。食品を取り扱う施設や事業者が、いつ / どのようにして衛生管理を実施するか、問題があったときにはどうするかを記載します。

衛生管理計画書はさまざまな場所で特有の役割を果たします。ここでは、施設や事業者ごとの衛生管理計画書の特性を見ていきましょう。

「飲食店」における衛生管理計画書

飲食店では、提供する食品が安全であることを保証するため、調理工程や保存方法、提供時の衛生基準を記載しています。メニューごとに衛生管理計画を立てるという飲食店の計画書ならではの特徴が見られます。

「食品工場」の衛生管理計画書

食品工場では、大量生産の特性を考慮した衛生管理計画書を作成します。主に製造ラインや機械設備の衛生状態、原材料の管理、異物混入防止策といった内容が含まれることが多いです。

「保育園や学校」における衛生管理計画書

保育園や学校では、給食や食事を提供する際の衛生管理を目的とした計画書を作成します。子どもたちの安全を守るために、集団感染や食中毒を防止するための基準を明確に記載しています。

ここまで、衛生管理計画書の概要について解説しました。食品を扱う事業者にとって、異物混入は真っ先に避けるべき重大な出来事のひとつです。異物混入対策には衛生管理計画書の明確な制定のほか、従業員教育による未然防止も求められるでしょう。

現場改善ラボでは具体的な異物混入対策や事例、異物混入対策が遵守される教育方法について詳しく解説した動画をご用意しております。本記事と併せてご覧ください。

>>>「食品安全ハザードとしての異物混入対策」を動画でわかりやすく学ぶ(無料)

衛生管理計画書の具体的な内容!記入例も紹介

衛生管理計画書は、単に形式を整えるだけでなく、実際の現場で役立つ具体的な内容を記載することが重要です。ここでは、衛生管理計画書に盛り込むべき以下の具体的な内容について、記入例を交えながら詳しく解説します。

一般衛生管理

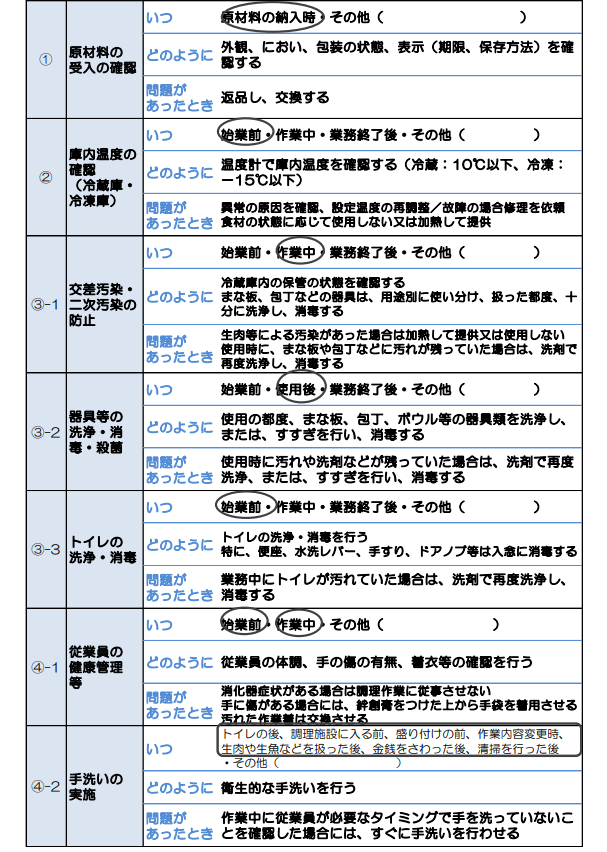

衛生管理計画書の一般衛生管理では、「いつ」「どのように」衛生管理を実施するか、そして問題が発生した際の対処方法を記載します。これらは基本的な衛生管理の要点を押さえた項目で、共通して以下の内容が含まれます。

- 原材料受け入れの確認

- 冷蔵庫 / 冷凍庫内温度の確認

- 交差汚染 / 二次汚染の防止

- 器具などの洗浄 / 消毒 / 殺菌

- 施設などの洗浄、消毒

- トイレの洗浄、消毒

- 従業員の健康管理など

- 手洗いの実施

- アレルゲン物質の汚染防止

- 異物混入の防止

このような内容を加味した、小規模な一般飲食店における一般衛生管理の記入例をご紹介します。

〈 記入例 ※クリックで拡大〉

引用元:厚生労働省「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書 (小規模な一般飲食店事業者向け)」

特に飲食店では、ノロウイルス、カンピロバクター、病原性大腸菌(腸管出血性大腸菌 O157 など)の混入による食中毒を避けるべく、調理器具や手指の徹底的な消毒、食材の適切な保管、調理時の温度管理を徹底するという点や、発生時の対応を重点的に管理できる内容にするとよいでしょう。

衛生管理署に記載する内容は業種や施設ごとに違いがあるため、まずは自施設に適した手引書を参照しましょう。

特に、小規模な営業者向けである「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」と、その他の事業者向けである「HACCPに基づく衛生管理」は名前こそ似ていますが、内容は異なる点に注意が必要です。詳しい違いについては以下の記事で解説していますので、おさらいしたい方は是非ご覧ください。

関連記事:HACCP「基準A」「基準B」の違いは?衛生管理の要求事項も解説

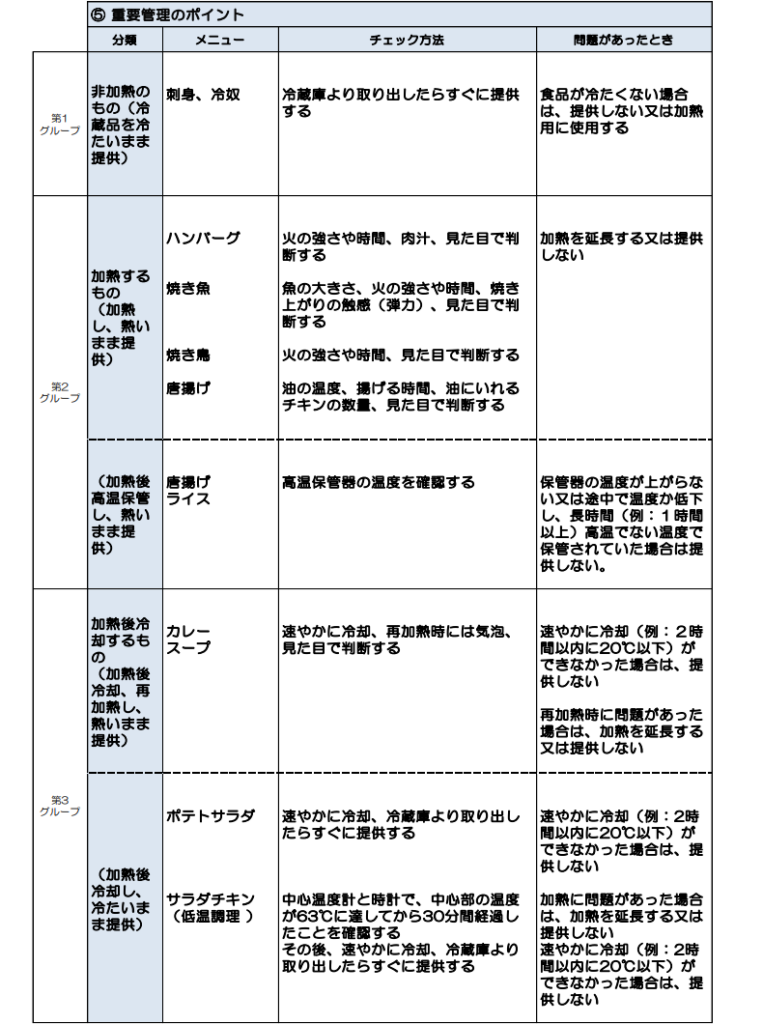

重要管理

重要管理では、加熱 / 冷却 / 保温 / 再加熱といった温度管理を中心に、チェック方法や問題が発生した場合の対処法を明確にします。温度管理が必要な食品については、温度帯に応じてグループに分類して管理を行います。ただし温度管理が不要な場合、分類の必要はありません。

具体的には、以下のようなグループに分けられます。

| 非加熱のもの | (冷蔵品を冷たいまま提供する) |

| 加熱するもの | ・加熱後、即販売するもの ・加熱後、保温して販売するもの |

| 加熱後、冷却するもの | ・再加熱して販売するもの ・冷やしたまま販売するもの |

以下に、このような内容を加味した小規模な一般飲食店における重要管理の具体的な記入例をご紹介します。

〈 記入例 ※クリックで拡大〉

引用元:厚生労働省「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書 (小規模な一般飲食店事業者向け)」

これらの具体例を参考にすることで、小規模な一般飲食店においても温度管理を中心とした重要管理の実践が可能です。重要なのは、メニューごとに適切な分類と管理基準を設け、それに基づいたチェック方法と、問題が発生した場合の具体的な対処法をあらかじめ明確にしておくことです。

また、従業員がこれらの管理方法を正確に理解し実践できるようにするための教育や、定期的な確認も欠かせません。これらが揃うことで食中毒のリスクを最小限に抑え、安全で安心な食事を提供することが可能となります。

HACCPに基づく温度管理の基準値や、温度管理の方法は以下の記事で解説しています。より実践的な内容を知りたい方は、こちらもご活用ください。

関連記事:【テンプレートあり】HACCPに対応した温度管理の方法!冷蔵庫の温度や記録頻度は?

次章では、衛生管理計画書を記載するうえで注意すべきポイントや、書き方のコツについてご紹介します。

衛生管理計画書の書き方【ポイントと注意点】

2021年6月のHACCP完全義務化に伴い、すべての食品関連施設や事業者にHACCPの実施が求められています。そのため、衛生管理計画書の作成は食品を取り扱う企業にとって欠かせない義務です。

ここで、現場で活きる衛生管理計画書を作成するためのポイントを解説します。おさえておきたい注意点も紹介しますので、是非参考にしてください。

各自治体が発表しているエクセルシートを活用する

自治体が公表しているエクセルの衛生管理計画書をダウンロードすることで、作成がスムーズに行えるケースがあります。

ただし、ダウンロードした計画書をそのまま利用するだけでは、自社の現場に即した具体的な内容にならない可能性があります。そのため、各工程やリスクに合わせて必要な項目を追記したり、現場の実情に即した記録の管理方法を整備することが重要です。

また、作成後は計画書に基づいて従業員全員が実践できるよう、教育や定期的な見直しも欠かせません。計画書はあくまで管理のスタート地点であり、実効性を高めるための工夫が求められます。

自社の現場に即した計画書や記録の運用に役立つツールについては『記録のデジタル化なら「tebiki現場分析」がおすすめ』で、従業員全員が同水準での管理を実行できるようサポートするツールについては『作業手順は動画マニュアルでわかりやすく!衛生管理の標準化も◎』でそれぞれ後述します。

難しく考えすぎない

衛生管理計画書の作成にあたって、必ずしも新たに複雑な取り組みを考える必要はありません。重要なのは、日々の業務における管理を具体的かつ実行可能な形で記載し、それを確実に実施することです。

たとえば、「冷蔵庫の温度を1日2回測定して記録する」や「食材を調理前に必ず洗浄し、異物が混入していないか確認する」といったシンプルで実践的な項目を挙げ、それらを定期的にチェックする仕組みを整えることがポイントだといえます。

現場作業との相違がないか確認する

衛生管理計画書は、無理なく実行可能な内容である必要があります。現場の実態から大幅なズレのある計画は、従業員に負担がかかり、計画が形だけのものになってしまいます。

作成後は現場の業務と照らし合わせ、実行可能な範囲かどうか確認しましょう。

例として、「手洗い」についての計画を立てる場合、手洗いのタイミングを「食材の取り扱い前後」や「休憩後」など、現場の作業内容に基づいて明確することや、作業動線を考慮し、手洗い場を必要な場所(調理場、ホール出口、トイレ付近など)に適切に配置することが想定されます。

このように、計画が現場の流れに自然に組み込まれることで、従業員が負担を感じずに実行できる環境を整えることがポイントです。

そして、この計画を現場で確実に実行するためには、具体的な行動に落とし込んだ「手順」を明確に定め、全従業員が同じように実践できるようにすることが重要になります。

しかし、せっかく現場に即した手順を定めても、「つい忘れてしまう」「自己流のやり方をしてしまう」といった理由で、いつの間にかルールが守られなくなってしまうケースは後を絶ちません。

このような手順不遵守は、衛生上の問題や品質不良に直結する深刻なリスクです。なぜ手順が守られないのか、その根本原因を突き止め対策を講じなければ、計画そのものが「形骸化」してしまいます。

現場の手順不遵守を防ぎ、品質を維持するための具体的な考え方と対策については、以下の資料で詳しく解説しています。

計画の「見える化」を行う

衛生管理計画書を形だけのものにしないために、積極的に「見える化」を行いましょう。たとえば、以下のような方法で施設内の目につく場所に掲示するのがおすすめです。

- ポスター

- 標語

- チェックボード

他にも、計画に必要な要素や道具を作業導線に合わせて設置するとよいでしょう。例として「冷蔵庫の温度チェック」を義務付ける場合、チェック表を冷蔵庫付近に設置し、測定時間や記録方法を簡潔にすることで実行しやすくなります。

「見える化」は、衛生管理を実行しやすくするための重要な第一歩です。 しかし、そのルールが「守られる仕組み」として定着するには、従業員への「教育法」が鍵となります。

その具体的な教育法を、以下の資料で詳しく解説します。

>>食品トラブルを防ぐ!衛生管理を「守られる仕組み」に変える教育法を見てみる

定期的に見直し・改善を行う

衛生管理計画書は一度作成したら終わりではなく、定期的な見直しと改善が必要です。そのまま放置してしまうと、以下のデメリットが発生するリスクがあります。

- 実際の業務との間にズレが発生する

- 法令の改正に対応できない

- 新たな知見に対応できない

- 保健所による監査に弱くなる

見直し・改善の頻度を設定しておくと、現場に即した実行しやすい計画書を維持できます。

さらに、法令改正や業界の最新情報を反映させるために、外部の研修や情報共有会に参加し、その内容を計画書に反映させる仕組みを整えることも効果的です。これにより、常に現場の状況や法的要件に即した計画書を維持でき、衛生管理の質を高めることができます。

ここまで、衛生管理計画書の作成ポイントについて解説しました。衛生管理計画書を作成した次のステップとして、管理の実施記録を残す必要があります。次章では、管理をデジタル化するメリットや、おすすめのツールについてご紹介します。

衛生管理記録のデジタル化で業務改善が実現!

衛生管理計画書を作成した後は、実施記録の作成が必要です。一方で紙による実施記録が毎月溜まることで、保管スペースや管理の負担で現場が次第に圧迫されることも。

そこでおすすめなのが、衛生管理の実施記録表を「デジタル化」することです。デジタル化には次のようなメリットがあります。

- 記入の抜け漏れを防止

- 保管スペースや管理の必要がゼロに

- データの一元管理が可能

- 必要なデータにすぐアクセスできる

- 保健所の監査に対応しやすくなる

衛生管理で使用する帳票のデジタル化は、記録の手間を減らしつつ管理の質を高めるため、業務量が多い現場に特におすすめです。

とはいえ、紙の記録に慣れ親しんだ現場での急な実践には課題や困難が伴います。「せっかく導入したのに使われず、形骸化してしまった…」「導入したが使いこなせず、結局Excelでの運用に戻ってしまった…」という事態は避けたいもの。

そこで、現場改善ラボでは「はじめての現場帳票デジタル化ガイド」をご用意いたしました。デジタル化を失敗せずに進める手順や、自社で導入すべきツールの判断基準についてまとめた資料になっているため、効率よく記録を残したい方は是非ご参考ください。

記録のデジタル化なら「tebiki現場分析」がおすすめ

管理記録をデジタル化するツールとして、「tebiki現場分析」がおすすめです。

「tebiki現場分析」は、現場帳票の作成 / 記録 / 管理 / 分析が行えるツールで、シンプルかつ使いやすい操作性が魅力です。

現場帳簿の作成は画面の案内に従って説明を進めていくだけ。記録したデータは自動で集計・分析され、グラフやレポートとして出力可能です。これにより、改善点や傾向を一目で把握でき、衛生管理計画書の見直し・改善に役立ちます。

「tebiki現場分析」に搭載されている機能や充実したサポート体制については、以下の資料で解説しています。デジタル化を検討している方はぜひご覧ください。

作業手順は動画マニュアルでわかりやすく!衛生管理の標準化も◎

記録のデジタル化に加え、「動画マニュアル」の活用も同時に行うとよいでしょう。特に管理の手順や見本例、NG例を動画で残しておくことで従業員が視覚的に理解しやすくなり、教育の効率が大幅に向上します。

たとえば、手洗いの正しい方法や調理器具の衛生的な洗浄手順などを動画にまとめておくことで、新人スタッフのトレーニングがスムーズに進みます。また、NG例を示すことで避けるべき行動を具体的に理解させ、ミスを未然に防ぐ効果も期待できます。

このとき、おすすめな動画マニュアルが「tebiki現場教育」です。

「tebiki現場教育」には、主に「動画を簡単に作成できる機能」と「教育管理ができる機能」があります。現場の動きや手順を視覚的に分かりやすく伝え、教育効果を可視化し確認することで、管理の業務標準化が可能です。

「tebiki現場教育」に搭載されている機能や導入企業事例については、以下の資料で解説しています。従業員教育の改善による現場の衛生管理にご興味がある方は是非ご覧ください。

まとめ

衛生管理計画書とは、食品を取り扱う施設や事業者が、HACCPに基づいて衛生管理を行うための具体的な計画を記載した書類です。衛生管理の実施方法や問題発生時の対応を具体的に記載します。

衛生管理計画書は「作成したら終わり」ではなく、実施記録の作成が必要です。しかし、紙の実施記録では、管理の負担が次第に増え、検索や分析がしにくく保管スペースも必要になるという課題があります。そこで、記録の手間を減らしつつ管理の質を高める現場帳簿のデジタル化が注目されています。

「tebiki現場分析」は、現場帳票の作成 / 記録 / 管理 / 分析が行えるツールで、シンプルかつ使いやすい操作性が魅力です。改善点や傾向を一目で把握でき、衛生管理計画書の見直し・改善にも役立ちます。

さらに、動画マニュアル「tebiki現場教育」も併せて活用することで複雑な衛生管理の手順をわかりやすく伝えられ、作業標準を現場に浸透させることができます。

本記事でご紹介した「tebiki現場分析」や「tebiki現場教育」の機能詳細や導入効果について詳しく知りたい方は、是非以下の資料をご覧ください。

-672x378.png)