動画マニュアル「tebiki」が運営するWEBメディア・現場改善ラボです。

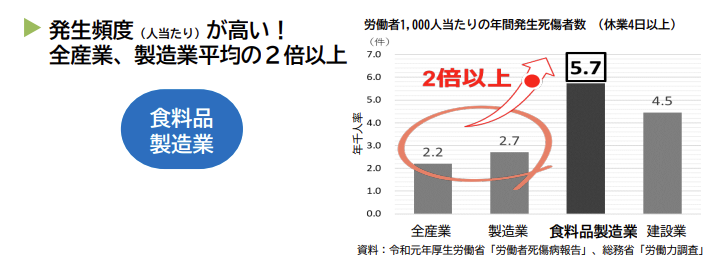

食品工場における安全衛生教育は、令和5年4月1日からの労働安全衛生施行令改正により、いっそう注目されています。厚生労働省の調査によると、食品製造業は他業種に比べ労働災害が多いことからも、徹底した安全衛生教育が必要ということがわかります。

本記事では、食品工場での安全衛生教育の具体的な方法についてご紹介! 安全衛生教育の注意点とポイントも併せて解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

もし安全衛生教育のネタやテーマをとにかく多く洗い出したいという場合は、食品工場における衛生委員会のネタを月別で見つけられる記事「【2025年版】安全衛生委員会で使えるネタや議題の一覧」もあわせてご覧ください。

また、現場改善ラボでは、元労働基準監督署長による安全衛生教育を動画でも無料で公開しています。法改正に対して「何をどうしたらよいのか分からない…」などとお悩みの方は、こちらも併せてご覧ください。

目次

食品工場での安全衛生教育とは?

食品工場における安全衛生教育とは、労働災害を防ぐために、安全と衛生に関する知識を学ぶことです。

機械や設備を安全かつ衛生的に使用するために、従業員に対して適切な教育を行う必要があります。労働安全衛生法(安衛法)では、安全衛生教育の実施が義務付けられ、守らない場合には罰則が科せられることもあります。

労働安全衛生法に基づく安全衛生教育の種類

労働安全衛生法(安衛法)に基づく安全衛生教育は主に4つに分けられます。

- 雇入れ時の安全衛生教育

- 作業内容変更時の教育

- 職長教育

- 実施責任者の能力向上の教育

以上の安全衛生教育は、それぞれの食品工場の実態を踏まえて十分検討したうえで教育計画を立て、実施していくことが重要です。

安全衛生教育の実施状況

厚生労働省が公開している『労働安全衛生基本調査結果の概況』 によると、安全衛生教育は8割以上の事業所で実施されており、とくに食品業界を含む製造業では約9割の事業所で行われています。

食料品製造業は、他の産業に比べ死傷災害が多いです。このことからも、従業員の安全を守るために、現場での安全意識を高める必要があることがわかります。

引用元:食品産業の安全な職場づくりハンドブック(農林水産省)

どのような労働災害が多いのか知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

関連記事:製造業に多い労働災害ランキング!死亡事故事例や対策方法を解説

食品工場での安全衛生教育の具体的な方法

食品工場での安全衛生教育は、主にOJT形式、講義形式、朝礼や昼礼で行われます。以下の方法を、内容に応じた形式で教育しましょう。

現場改善ラボでは、安全教育の進め方について、専門家が詳しく解説した動画を無料配信しています。実際の取り組み事例などもお話ししていますので、ぜひ以下からご視聴ください。

KY活動(危険予知活動)

KY活動とは、「危険(Kiken)予知(Yochi)活動」の略称で、事故や災害の危険を未然に防ぐために、事業者や従業員が協力して実施する活動です。従業員1人1人が危険に対する感受性を鋭くし、安全衛生の確保につなげます。

職場内の行動目標や指差し呼称などが、リスクを排除する施策の1つです。KY活動は、労働災害の防止だけでなく、職場のチームワークを強め、良い風土づくりにもつながります。

KY活動の概要や進め方は以下の記事で解説しています。KY活動で使えるエクセルテンプレートもご用意しているので、ぜひ併せてご覧ください。

関連記事:KY活動(危険予知活動)とは?進め方や記入例文を解説【エクセルテンプレ有】

KYT(危険予知訓練)

KYT(危険予知訓練)とは、KY活動実践のためのトレーニングのことで、労働災害につながる危険を予測し行われます。KYTを通じて危険への意識を育成し、KY活動でKYTの結果を実際の作業に反映して教育している企業が多いです。

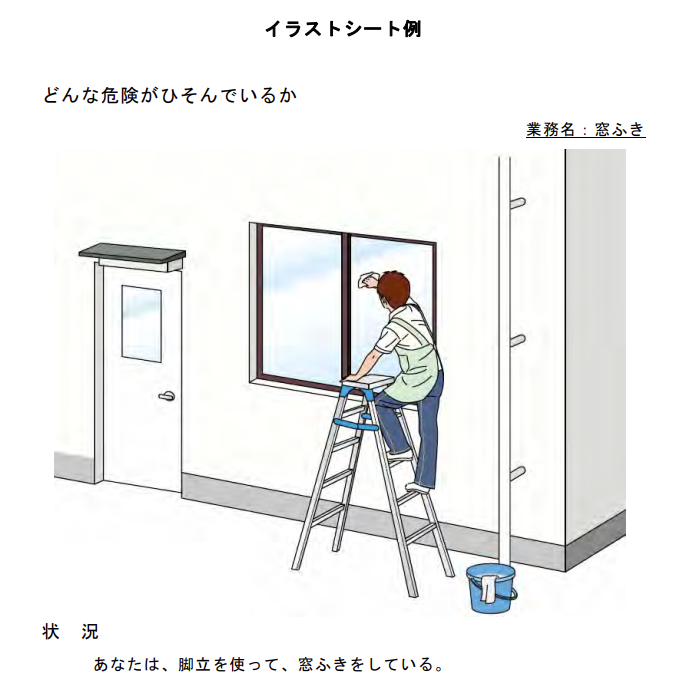

主に講義形式で、職場や作業の状況を描いた下のようなイラストシートを使用し行われます。

引用元:KY活動(厚生労働省)

KYTの例として、窓ふきを考えてみましょう。ここでは、「脚立がぐらついて落ちる」「脚立のそばのバケツに足をひっかける」「濡れた足で上がったため滑り落ちる」などのリスクが伴います。このようなリスクを洗い出すためにKYTを実施すれば、従業員は危険を事前に予知し、適切な対策をとれるようになります。

安全教育センターの所長による「成果をもたらすKYTを実現するための対策」を動画で視聴したい方は、以下からご覧ください。別の記事では、KYTの進め方や例題などもご紹介していますので、こちらもぜひご活用ください。

自工場で起きた労働災害やヒヤリハット事例の共有

自工場で起きた労働災害やヒヤリハット事例は、安全対策の重要な教訓になります。具体的にどのような危険があるのか共有し、問題の再発を防ぎましょう。また、リスクの早期発見だけでなく、従業員同士のコミュニケーションが促進されてチームワークの強化にもつながります。

以下の記事で、ヒヤリハットの概要やネタ切れ対策をご紹介しています。こちらも併せてご覧ください。

▼関連記事▼

・ヒヤリハットとは?報告書の例文や業界別の事例、対処法について紹介

・ヒヤリハットのネタ切れ対策方法とは?具体的な事例やネタを紹介

従業員のメンタルケア

従業員のメンタルケアは、食品工場の経営にも関わる重要な要素です。もし1人の従業員が退職すると、その業務を上司や同僚で負担しなくてはならず、仕事量が増えて新たなストレスを生む原因になります。このような悪循環は、さらに従業員の休職や退職を引き起こすでしょう。

よって、従業員へのメンタルヘルス教育や定期的なメンタルチェックを実施し、必要に応じて適切な対策を講じることが重要です。また、精神疾患に対する理解を深め、快適な職場環境の整備も実施しましょう。

作業手順書の整備と周知

食品工場における作業手順書は、良い製品を効率的につくるための職場のルールであり、守ることは仕事の基本です。作業手順書がなければ、誤った機械の使い方で作業し続けてしまい、大けがに発展してしまうケースもあります。

食品工場での安全衛生教育のために、作業手順書化すべき内容は以下の通りです。

- 機械の清掃、点検、整備方法

- 安全装置などの使用方法

- 整理整頓 など

作業手順書は紙での作成が主流でしたが、動画形式のマニュアルが今注目を集めています。動画マニュアルは、文字では伝わらない細かい動きやニュアンスが伝わるだけではなく、OJTの回数・時間の削減や教育のムラの低減につながるのでおすすめです。

動画マニュアルについて詳しく知りたい方は、以下の資料をご覧ください。おすすめツールも併せて解説しています。

安全衛生教育の注意点とポイント

食品工場で安全衛生教育を行う際は、全従業員が理解しやすく実践的な内容にすることがポイントです。さらに、以下の点に気を付けて行うとより効果的な教育が可能になります。

ミスや事故を起こした人を叱責しない

叱責は、従業員のモチベーション低下やメンタルヘルスの不調につながり、結果として報告の遅れや隠ぺいを招きます。また、恐怖心から学ぶよりも前向きなフィードバックの方がミスの再発を防げるでしょう。

叱責をする前に冷静になって、「なぜこの手順が必要なのか」「どう改善すべきなのか」を説明しましょう。

精神論だけで解決しようとしない

「本気でなくす気があればミスはなくせる」「必死で気を付けていれば事故は起こらない」といった精神論だけではミスや事故を防ぐことはできません。KY活動やヒヤリハット情報共有、作業手順書の整備など、実践に基づいた教育を行うことで課題の解決につながります。

従業員のスキルにあわせて教育する

従業員のスキルに応じた適切な教育が行われないと、理解されずに形だけの教育になってしまいます。そこで、従業員ごとにスキル管理を行うことで、一定のレベルに達した者はトレーナーを任命するなど、効果的な人材活用が可能です。

「クラウド動画教育システム tebiki」では、動画マニュアルを簡単に作成できるだけではなく、従業員のスキル管理も行えます。独自の管理項目にカスタマイズも可能なtebikiについて詳しく知りたい方は、以下の資料をご覧ください。

事故ゼロで安全に作業させるには、安全意識の定着が重要

食品工場で事故ゼロを達成するには、安全意識の定着が必要不可欠です。従業員が高い意識を維持できるよう、徹底した安全衛生教育を行いましょう。ここでは、安全意識の定着方法やおすすめの教育方法をご紹介します。

現場改善ラボでは、従業員の安全意識が継続する教育方法や事故ゼロの現場を実現するコツを、動画で無料配信しています。こちらも併せてご覧ください。

従業員に安全意識を定着させる方法

安全かつ衛生的な職場環境にするために、従業員には以下の考えのもと「周知」と「理解」を促す必要があります。

- 危険感受性を高める

危ないものを危ないと感じさせる - 現場を可視化する

何が危ないのかわかるようにする

安全意識は、一部の従業員だけが持っていても意味はありません。従業員全員に確実に教育することで、一貫した安全意識が根付き、統一された安全規則や手順のもと安全な作業環境を維持できるでしょう。

とはいえ、安全衛生教育のすべてを文書ベースで伝えるのは難しいとされています。そこで、「動画での教育」がおすすめです。

食品工場での安全衛生教育には「動画」がおすすめ

従来の文書ベースでは伝わりにくい危険性や対策をリアルに示せるので、動画での教育がおすすめです。

安全意識を高めるためには「危険な状況を体験する」のが効果的ですが、リスクが伴います。しかし、動画であれば危険性をありのままの形で理解できるので、自分ごととして捉えやすく、実行に結びつきやすいでしょう。

また、動画マニュアルの活用によって、以下の教育効果も期待できます。

- 復習したい箇所を繰り返し確認できる

- 言語の違いや文章読解能力の差が影響しない

- 教育工数を削減できる

- 教育が標準化できる

動画マニュアルの教育効果をより詳しく知りたい方は、以下の資料も併せてご覧ください。

現場教育に最適な「動画マニュアルtebiki」とは

食品工場における安全衛生教育には、「動画マニュアルtebiki」がおすすめです。tebikiとは、マニュアル化したい内容をスマホで撮影するだけで、誰でも簡単に動画マニュアルが作成できるツールです。ここからはtebikiの特徴を解説します。

▼動画マニュアル作成ツール「tebiki」紹介動画▼

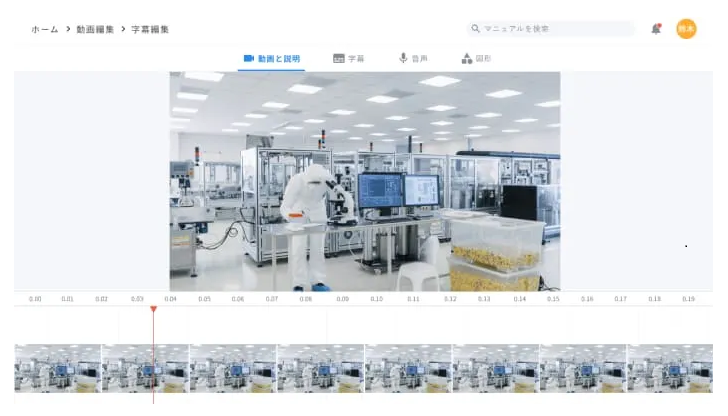

特徴① シンプルな操作画面で動画を簡単に編集

編集の技術や知識は必要なし! シンプルな操作画面なので、直感的に操作が行えて誰でも簡単に動画マニュアルが作成ができます。大事なシーンで止めたり、注目してほしい場所に図形を入れたりなどの編集が自由自在です。

さらに、動画編集に時間のかかる字幕生成が、tebikiなら自動で行えます。動画内の音声を認識して自動で字幕が生成されるので、「説明しながら動画を撮る」だけでわかりやすい動画マニュアルが作れます。

特徴② 多言語対応により外国人教育にも

動画再生画面で言語選択のボタンを押すと、100ヵ国語以上の言語に字幕やタイトルが自動翻訳されるので、外国人の理解度を格段に上げることができます。多言語用の動画を作り直す必要がないので、動画を更新する負担が軽減します。

特徴③ オリジナルテストで習熟度を把握できる

テストの作成機能もあるため、手軽に理解度のチェックができます。単一選択式/複数選択式/記述式と回答形式を選べて、事前に入力した回答をもとに自動採点も行えます。

テスト結果をもとに、理解が不足している箇所の教育を動画マニュアルで行えば、効率的かつ効果的な教育が行えるでしょう。

特徴④ スキル管理で適切な人員配置が可能に

tebikiでは、従業員の習得スキルを管理/評価できるため、適切な人員配置を可能にします。スキルの評価はカスタマイズできるので、会社に浸透しているこれまでの評価基準をそのまま落とし込むことも可能です。

tebikiには現場教育に役立つ機能がまだまだ搭載されています。以下の資料でわかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。

tebikiを使って、安全意識/教育の質が向上した成功事例

動画マニュアルtebikiで安全意識や教育の質が向上した食品工場を3社ご紹介します。より多くの導入事例を知りたい方は、以下から導入事例集を無料ダウンロードしてご確認ください。

イセ食品株式会社

鶏卵業界で国内最大手のイセ食品株式会社では、安全教育のルールが周知徹底されないことで発生する労働災害を問題視していました。安全教育を強化するための方法を探している中でtebikiに出会い、導入することに。

その結果、安全教育の理解度が深まり、教育のレベルが1段階アップ!紙マニュアルで教育していたころよりも、現場での作業がスムーズになりました。現場従業員からは、「作業がわかりやすい」という声も実際にいただきました。

さらに、座学での説明時間が減りトレーナーの負担も軽減。そんなイセ食品株式会社の導入効果を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

インタビュー記事:導入3ヶ月で動画200本作成。製造現場の作業標準化と多能工化を推進しています。

株式会社大商金山牧場

食肉の生産から、加工・販売を行う株式会社大商金山牧場では、新人教育マニュアルの必要性を感じ、マニュアル作成を進める中でtebikiに出会い導入に至りました。

その結果、テスト機能を活用して理解度を確かめつつ教育を進めることができ、新人教育が効率化! これまでトレーナーが付きっきりで新人教育を行っていましたが、その必要がなくなりOJTの教育工数が5割削減できました。中途採用で入社した方に衛生管理マニュアルを閲覧してもらったところ、「中途採用でこんなにしっかり教えてもらったのは初めて」と好評でした。

「質の高いマニュアルを水平展開することで、会社全体の教育レベルの底上げにも繋がっています」と語る株式会社大商金山牧場の導入効果をより詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

インタビュー記事:衛生管理教育を徹底し、食肉の安全性を確実なものとするために動画マニュアルを活用!

理研ビタミン株式会社

「ふえるわかめちゃん」や「リケンのノンオイル 青じそ」でおなじみの理研ビタミン株式会社の大阪工場は、24時間稼働しており、多様な働き方を推進しています。しかし、全従業員を対象とした教育の実施が困難で、教育にムラが出てしまう課題を抱えていました。そこで、簡単に動画マニュアルを導入できるtebikiを知り、導入に至りました。

その結果、全従業員に質の高い教育が可能に!教育内容が伝わりやすくなったことで、教育のムラがなくなりました。さらに、教育を標準化することができ、現場への入りをスムーズに行うことにも成功しています。

理研ビタミンが実感しているtebikiの導入効果や、動画マニュアルを社内展開させたコツについては、以下のインタビュー記事をご覧ください。

インタビュー記事:動画マニュアル導入事例│品質保証部門と製造部門がONEチームで取り組んだ業務標準化と技術伝承

まとめ

食品工場では、機械や設備を安全かつ衛生的に使用するために、従業員に適切な教育を行う必要があります。労働安全衛生法(安衛法)では、安全衛生教育の実施が義務付けられており、守られない場合には罰則が科せられることもあります。

安全衛生教育の具体的な方法には、KY活動(危険予知活動)、KYT(危険予知訓練)、自工場で起きた労働災害やヒヤリハット事例の共有、従業員のメンタルケア、作業手順書の整備と周知があり、これらを内容に応じた形式で実施することが求められています。

そこでおすすめなのが、従来の文書ベースでは伝わりにくい危険性をリアルに示すことができる「動画マニュアル」です。とくに「tebiki」は簡単に動画が作成できるだけではなく、スキル管理やオリジナルテスト機能など豊富な機能を備えているので、安全衛生教育に有効です。tebikiについてもっと詳しく知りたい方は、以下の資料を無料ダウンロードしてご覧ください。