物流倉庫で役立つかんたん動画マニュアル「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。

KYT(危険予知訓練)とは、作業に潜む危険を事前に洗い出し、労働災害を未然に防ぐための安全活動です。少人数のチームで取り組むことで安全への感受性を高め、災害のない職場づくりを目指します。

本記事では、18年間の物流現場経験の中で安全衛生担当者も務めた筆者が、倉庫作業におけるKYTの具体的な手順から成功のポイントまでを徹底解説。さらに、「また同じテーマか…」といったマンネリ化を防ぐための実践的なテーマ集もご紹介します。

また、以下では形骸化しがちなKYTを「〇〇」を使うことで改善する手法や事例について解説しています。本記事と併せてご覧ください。

>>労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する「〇〇」KYTをみる

目次

倉庫作業の事故撲滅・環境改善にKYT(危険予知訓練)が効果的である3つの理由

特別民間法人 中央労働災害防止会によると、KYT(危険予知訓練)の目的は以下の通りです。

危険予知訓練は、最終的には「先取り的」「参加的」な明るい「ゼロ災」職場風土づくりをめざします。

KYTのめざすところは、マナーの良い職場(企業)風土(体質)を、問題(危険)の先取りと問題解決に強いものにするところにあります。

つまり、KYTはゼロ災を目指すプロセスであり、事故撲滅や職場環境改善をゴールとしています。KYTが効果的な理由は以下の3つです。

- 集団で行うことで注意や危険予知をもれなく行える

- 問題解決能力が向上し事故防止につながる行動ができるようになる

- 中身のあるKY活動(危険予知活動)ができるようになる

関連記事:危険予知訓練(KYT)の動画や4ラウンド法を用いた進め方!例題と解答つき

集団で行うことで注意や危険予知をもれなく行える

KYTは原則、複数人で行います。ひとつのテーマに対し、作業のプロたちがそれぞれの視点で「ここが危ない」と意見を出し合うため、1人では思いもよらなかった危険を発見できるのです。

筆者自身、雨の日の作業で「感電」の危険性に、同僚の発表で初めて気づかされた経験があります。結果として職場の安全意識の底上げにつながり、事故防止や環境改善が実現できます。

安全意識を継続させる方法についてもっと詳しく知りたい方は、以下のリンクから専門家による詳しい解説動画をダウンロードし、ご覧になってください。

>>専門家が解説!「従業員の安全意識が継続する『効果的な安全教育の取組み』」を視聴する

問題解決能力が向上し、事故防止につながる行動ができるようになる

KYTに取り組むことで、危険や問題に直面した際、的確な対処法を判断できるようになります。危険因子を「先取り」して事故を未然に防ぐことが目的だからです。

また、定期的に繰り返すことで課題解決を無意識に考える習慣が身につきます。例えば、筆者がいた屋外作業の現場では、夏の熱中症対策KYTを繰り返した結果、仲間への声掛けや体調管理の徹底が文化として広がりました。個人の問題解決能力の向上は、ゼロ災達成の重要なピースです。

中身のあるKY活動(危険予知活動)ができるようになる

「KYT」と「KY活動」は同義に捉えられがちですが、ニュアンスが異なります。厚生労働省によると、KY活動は一人ひとりが安全に行動するためのプロセスであり、KYTはその活動を推進するために必要な訓練のことです。

すなわち、KYTで安全意識を向上させることが、日々のKY活動をより中身の濃いものにします。とはいえ、毎日の慣れた作業で気の緩みが生じると、KY活動がおろそかになり、ヒューマンエラーが発生しやすくなるものです。しかし、KYTの積み重ねにより指差し呼称などのKY活動が活性化していれば、高い危険感受性を維持でき、事故防止につながります。

なお、KYTの他にヒューマンエラーを未然に防止する方法については、以下の資料にわかりやすくまとめてあります。ご興味のある方は、是非以下のリンクからダウンロードしてみてください。

>>「ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育」をダウンロードする

【4ラウンド法】KYT(危険予知訓練)の手順!ヒヤリハット事例を交えて解説

ここからは、KYTの基礎手法である「4ラウンド法」の具体的な手順を、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」を参考に解説します。

- 事前準備:役割分担と必要な道具の用意

- ラウンド①:現状把握|作業環境にひそむ危険を洗い出す

- ラウンド②:本質追及|災害につながる重要リスクを選定する

- ラウンド③:対策樹立|具体的で実行可能な安全対策案を出す

- ラウンド④:目標設定|改善のための行動目標を1つ設定する

なお、効果のあるKYTの進め方や事例については、以下の専門家による解説動画でもご覧いただけます。

>>脱あいまい・マンネリ化!効果のあるKYTの進め方やカイゼン方法をみる

事前準備:役割分担と必要な道具の用意

まず、KYTの実践に必要な道具を用意し、役割を決定します。

必要な道具

KYTには、最低限以下の3つが必要です。

- イラストシート

- 筆記具

- 記録用の紙やホワイトボード

イラストシートとは、テーマとなる作業を表すイラストと、その状況を補足するテキストが記載されたものです。

▼イラストシートの例▼

チーム編成

1チーム5~6人になるようチームを編成します。人数が多くなるほど、全員が発言しにくくなるため注意しましょう。

役割分担

チーム内で役割を割り振ります。以下の役割は必ず選出してください。

| 役割 | 担当する仕事 |

|---|---|

| リーダー | 司会、進行 |

| 書記 | 記録 |

趣旨説明とイラストシートの提示

リーダーがKYTの目的と趣旨をチームに説明し、用意したイラストシートを提示すれば、事前準備は完了です。

ラウンド①:現状把握|作業環境にひそむ危険を洗い出す

準備が整ったら、いよいよ訓練の開始です。イラストシートを見ながら、以下の流れで現状を把握します。

- リーダーがイラストシートの状況を説明する

- メンバーが思いつく危険を発言する

- 書記がすべて書き出す

この際、発言者は「~なので(状況)、~して(危険要因)、~になる(事故の型)」という形式で発表しましょう。

| 型 | 発言例 |

|---|---|

| ~なので(状況) | 袋が重いので |

| ~して(危険要因) | 持ち上げようとして |

| ~になる(事故の型) | ぎっくり腰になる |

ここでは、「それはありえない」などと他者の意見を否定するのはタブーです。できるだけ全員が発言し、多くの意見を出すことを心がけてください。

ラウンド②:本質追及|災害につながる重要リスクを選定する

次に、洗い出した危険の中から「最も重要で、根本的な原因は何か」を以下の手順で絞り込みます。

- リーダーがメンバーに最も危険と思われるのはどれか問いかける

- メンバーが発表する

- 書記は「〇」など印をつける

- 意見が出そろったら、印をつけたものから重要リスクを1~2項目決定する

- リーダーの合図で「~なので~になる、ヨシ!」を指差し唱和する

選定のポイントは、「対策が急がれるもの」「重大災害の原因となりそうなもの」を基準にすることです。例として、「袋が重いので、持ち上げようとして、ぎっくり腰になる、ヨシ!」と指差呼称します。

ラウンド③:対策樹立|具体的で実行可能な安全対策案を出す

次に、決定した危険のポイントについて対策を議論します。流れは以下の通りです。

- リーダーからメンバーに危険ポイントに対して「あなたならどうしますか?」と対策を問いかける

- メンバーは自分が思う対策法を発表する

- 書記は発表された対策法を記入していく

メンバーは発表する際、「~する」という形式で具体的に発言しましょう。ひとつの危険に対し、3項目程度の対策が出ることが理想です。例のイラストであれば、以下のような対策法が考えられます。

- しっかりと腰を落とし、下半身を使って荷物を移動する

- 2人で作業する

- 作業前にストレッチをする

ラウンド④:目標設定|改善のための行動目標を1つ設定する

最後に出された対策の中から、チームで必ず実施する行動目標を設定します。具体的な手順は以下の通りです。

- リーダーがチームに「必ず実行する対策をどれにするか」と問いかける

- チームで意見を出し合い、「重点実施事項」として1つに絞り込む

- 書記は「重点実施事項」が一目でわかるよう印をつける

- 「~するときは(~のときは)~を~して~しよう」に当てはめ、「チーム行動目標」を決定する

- 決定した「チーム行動目標」を全員で指差し唱和する

- 重要実施項目に関連して実際に現場で確認する指差し呼称項目を決める

- 決定した指差し呼称項目を3回指差し唱和する

- タッチアンドコールを行いKYTをしめくくる

重点実施項目を「2人で作業する」とした場合の例は、以下の通りです。

| 項目 | 具体例 |

|---|---|

| 重点実施項目 | 2人で作業する |

| チーム行動目標 | ・重い袋を持つときは・袋を・二人で持って・移動しよう |

| 指差し呼称項目 | 重い袋は2人で移動、ヨシ! |

| タッチアンドコール | ゼロ災でいこう、ヨシ! |

ここまでが1つのテーマに対するKYTの手順です。設定した行動目標を日々の業務に取り入れて、KY活動として実践していきましょう。

関連記事:KY活動(危険予知活動)の進め方は?記入例文やネタ切れ対策を紹介【エクセルシート付】

【シーン別例題集】倉庫作業でのKYT(危険予知訓練)テーマ10選

ここではKYTのテーマとしてご活用いただける、倉庫作業でよくある10の状況をご提供します。以下の4つのシーンに分けてご紹介します。

- シーン①:フォークリフト作業時

- シーン②:荷役・運搬作業時

- シーン③:ピッキング、仕分け作業時

- シーン④:保管・検品作業時

シーン①:フォークリフト作業時

まずは、倉庫作業になくてはならないマテハン機器であるフォークリフト使用時の状況です。

荷物を載せたパレットをバック走行で移動

■状況:フォークリフトが走行レーンを、パレットに荷物を載せた状態でバック走行しています。速度は制限速度未満で、周囲には歩行者が1人います。

トラックへのパレット積み降ろし作業

■状況:フォークリフトを使用し、パレットに載せた荷物をトラックに積んでいます。トラック荷台では、ドライバーが合図を行っています。

フレキシブルコンテナをフォークにかけて運搬

■状況:フレキシブルコンテナの紐をフォークに直接かけて運搬しています。中には粉状の製品がいっぱいに入っています。

シーン②:荷役・運搬作業時

次に、荷役・運搬作業も倉庫でよくあるシーンです。

ロールボックスパレットの運搬

■状況:ホーム上で、商品をいっぱいに載せたロールボックスパレットを手で押して運搬中です。フォークリフト走行レーンを横断し、トラックバース前まで運びます。

デバンニング作業中、足元の重量物を持ち上げパレットに載せる

■状況:デバンニング作業で、足元にある重い荷物をパレットへはい付けしています。作業員は2名。はい付けが完了したパレットは、フォークリフトで搬出します。

ハンドリフトで荷物が載ったパレットを運搬

■状況:ハンドリフトを使用し、荷物が載ったパレットをA地点からB地点へ運搬しています。商品の積み付けは、作業員の胸ほどの高さです。フォークリフト走行レーンを使用します。

シーン③:ピッキング、仕分け作業時

次は、ピッキング・仕分け作業中によくある状況です。

ローラーコンベアからの仕分け作業

■状況:ローラーコンベア上を流れてきた荷物を、ロールボックスパレットに積み替える作業をしています。ローラーコンベアの左右に1人ずつ作業員が配置され、その後方にロールボックスパレットを置いています。

高所に保管してある商品のピッキングに脚立を使用

■状況:ピッキング作業中、棚の5段目(高さ約3m)に保管してある商品を、脚立を使用して取ろうとしています。作業員は1人で、手には何も持っていません。

シーン④:保管・検品作業時

最後は、保管・検品作業時によくあるシーンです。

複数名でテーブル上で検品作業

■状況:長さ3mの机の上で、3名の作業員がアパレル商品の検品作業を行っています。

自動梱包機を使用しPPバンドで締め付け

■状況:商品を詰めた段ボール箱を、自動梱包機を使用してPPバンドで締め付けています。

倉庫作業の事故事例については以下の記事でもご紹介しています。是非参考にしてみてください。

関連記事:倉庫作業の安全対策12選:事故防止を実現する物流企業事例も紹介

【NG例】KYT(危険予知訓練)が活かされない物流倉庫の特徴

KYTに取り組んでも事故やヒヤリハットが減らない倉庫には、共通の特徴があります。ここでは、主な3つの特徴をご紹介します。

- ネタ切れでマンネリ化し、従業員の安全意識を向上させられない

- 一部の人しか発言しておらず、「自分ごと」になっていない

- 行動目標が実行されず、同じような事故・ヒヤリハットがなくならない

ネタ切れでマンネリ化し、従業員の安全意識を向上させられない

ひとつ目は、イラストシートを数種類しか用意せず、同じような内容ばかりでマンネリ化してしまう例です。何度も同じシートでKYTを行っていると、次第に聞いたことのある意見しか出なくなります。

そうなると思考停止に陥り、訓練がただの流れ作業になってしまうため、安全意識の向上にはつながりません。筆者も毎朝の朝礼で簡素なKYTを行っていましたが、毎日決まった意見を述べあうだけで、中身のない活動であったと感じています。是非『【シーン別例題集】倉庫作業でのKYT(危険予知訓練)テーマ10選』でご紹介したテーマも参考に、マンネリ化を防止してください。

KYTだけでなく「従業員の安全意識が継続しない…」とお悩みの方は、是非以下の専門家による解説動画も合わせてご視聴ください。

>>専門家による解説動画「安全意識を形骸化させない安全教育の進め方」を視聴する

一部の人しか発言しておらず、「自分ごと」になっていない

声の大きいベテランや役職者だけが発言し、他のメンバーは聞いているだけ…というのもよくある光景です。KYTは「全員参加」でなければ意味がありません。

リーダーがうまく進行をコントロールし、ベテランから若手まで誰もが意見を出しやすい環境を作ることが重要です。筆者も新人時代は、意見があっても「間違っていたらどうしよう」「否定されたら嫌だな」と感じ、発言しづらかった経験があります。全員が「自分ごと」として危険を捉えていないため、結果としてKYTが活かされないのです。

行動目標が実行されず、同じような事故・ヒヤリハットがなくならない

行動目標を決定したにもかかわらず、実務の中に落とし込めていない例です。さまざまな原因が考えられますが、KYTの趣旨への理解が薄かったり、進め方に問題があると考えられます。

『【4ラウンド法】KYT(危険予知訓練)の手順!ヒヤリハット事例を交えて解説』の例でいえば、「重い袋は2人で移動する」と決めたにもかかわらず1人で作業し、ぎっくり腰を発症してしまうといったケースです。多忙な環境といった事情があるにせよ、それではKYTの効果は薄れ、同じような事故やヒヤリハットを繰り返してしまいます。

では、このような事態に陥らないためには、どのような対策が必要なのでしょうか。次の章で詳しく解説します。

倉庫作業でKYT(危険予知訓練)を効率的に行う3つのポイント

KYTを本当に意味のあるものにするためには、以下の3つのポイントが重要です。

- ヒヤリハット情報の収集と共有を仕組み化し、ネタ切れを防ぐ

- 全員参加の活動になる仕組みをつくり、現場への浸透を促す

- 状況のイメージや行動目標の周知・記録に動画を活用する

ヒヤリハット情報の収集と共有を仕組み化し、ネタ切れを防ぐ

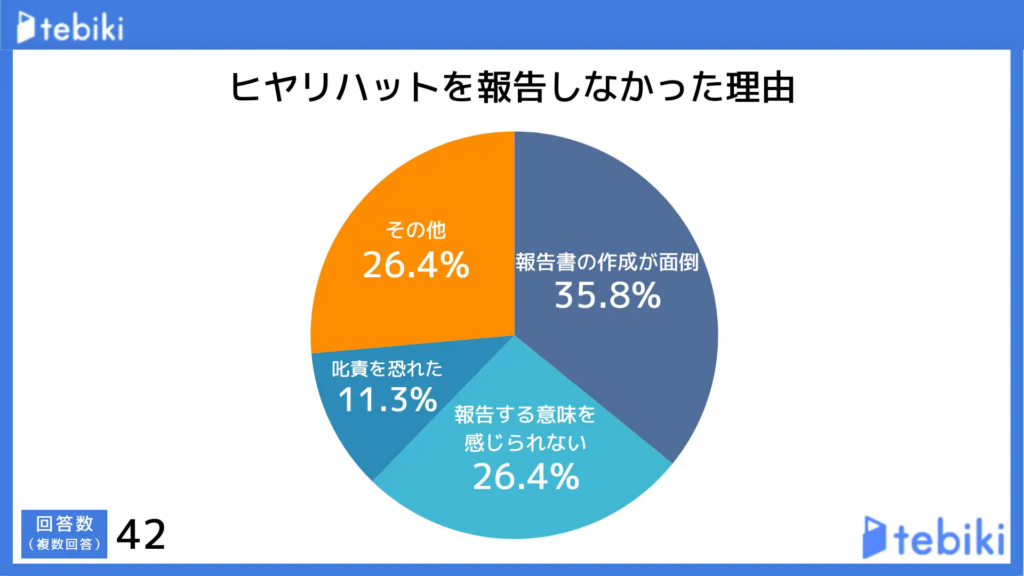

先ほど、KYTが形骸化する原因としてネタ切れによるマンネリ化を挙げました。このネタ切れを防止できれば、中身のあるKYTを継続できます。その有効な方法が、ヒヤリハットの報告が上がりやすい仕組みを作ることです。

現場のヒヤリハットは、KYTのネタの宝庫といえるでしょう。報告を分析することで、思わぬ場面に潜む危険因子に気づけるかもしれません。ちなみに、2025年に私たちtebikiが実施した調査では、ヒヤリハットが報告されない理由として以下の点が挙げられています。

これらの理由を解消することが、ヒヤリハット報告の活性化につながります。それぞれの対策として、以下のような方法が考えられます。

| ヒヤリハットを報告しなかった理由 | 対策例 |

|---|---|

| 報告書の作成が面倒 | ・報告書記載内容を簡素化する ・社内アプリ等で報告できる仕組みづくり ・業務内で報告書を作る時間を設ける |

| 報告する意味が感じられない | ・ヒヤリハット報告を活かして労働環境を改善する ・報告した社員には褒賞を用意する ・従業員にヒヤリハット報告の管理を任せる |

| 叱責を恐れた | ・匿名にする ・現場に関係のない第三者がヒヤリハット報告を管理する ・上長が積極的にヒヤリハット報告をあげる |

多くのヒヤリハット報告が集まれば、それらを基にした中身のあるKYTを効率的に行えるようになります。

なお、現場改善ラボではすぐに使えるヒヤリハット報告書が内包されている「ヒヤリハット事例・対策集」をご用意しております。以下のリンクをクリックし、報告の活性化に是非お役立てください。

>>現場ですぐに使える「ヒヤリハット報告書」つき!ヒヤリハット事例・対策集はこちらから!

全員参加の活動になる仕組みをつくり、現場への浸透を促す

KYTが上手くいかない理由として、全員が発言していないことを先に挙げました。筆者の経験上、チームで業務に取り組む現場では、この傾向が特に強いと感じます。

たとえば、普段現場を指揮する上長の発言を「最適解」と捉えてしまい、それ以上の意見が出なくなるパターンです。KYTを成功させるには、全員参加が絶対条件といっても過言ではありません。その仕組みづくりの方法として、以下が効果的です。

- 上長をKYTのリーダーに任命し、司会進行に徹してもらう(最初は意見は出さない)

- 5~6人の少人数で訓練する

- 「外野」になりがちな社員は早めに発言させる

- どんな意見でも否定しないルールをつくる

重要なのは「発言しろ!」と強制するのではなく、自然と意見が出てくる環境をデザインすることです。

状況のイメージや行動目標の周知・記録に動画を活用する

KYTをさらに効率的に行う方法のひとつに、「動画」の有効活用があります。状況のイメージ共有や記録、周知に幅広く使えるからです。

何かを調べる際に、テキストばかりの書籍よりも、動画の解説の方が簡単に理解できたという経験はないでしょうか。KYTにも、これと全く同じことがいえます。詳しくは、次の章で深掘りしていきましょう。

倉庫作業の安全教育が変わる!KYT(危険予知訓練)に動画が有効である3つの理由

KYTに動画が有効である理由は、主に以下の3つです。

- 事故の状況を忠実に伝えられ、潜在的な危険までイメージでしやすい

- KYT(危険予知訓練)の様子を撮影し分析すれば、次回以降の改善につながる

- 行動目標の「お手本」を動画で共有すれば、効果的に浸透させられる

それぞれ深掘りしていきます。

事故の状況を忠実に伝えられ、潜在的な危険までイメージでしやすい

まずは、KYTの状況共有にイラストシートではなく動画を使用する方法です。

| Before | After(動画) |

|---|---|

| イラストシートを使用する | 実際の作業風景を撮影し使用する |

イラストよりも詳細に状況が伝わり、 動きが加わることで、より多くの意見が出ることも期待できます。

たとえば、テーマが「フレキシブルコンテナをフォークにかけて運搬」であれば、イラストでは表現できない細かな荷物の揺れや、フォークへの荷重のかかり方まで伝えられます。それにより、イラストだけでは想像しづらい「荷物が左右に揺れているので、旋回時に横転する」といった意見につながる可能性もあるのです。

KYT(危険予知訓練)の様子を撮影し分析すれば、次回以降の改善につながる

KYTの様子そのものを動画で撮影することも有効です。

| Before | After(動画) |

|---|---|

| 記録がなく感覚的な振り返りのみ | 記録したものを分析し、改善。 次回以降のKYTを効率化できる |

たとえば、以下のようなポイントを分析すれば、改善点が見えてくるかもしれません。

- 誰が発言しているかの傾向

- テーマに関係ない脱線した議論の回数

- 各ラウンドにかかる時間

特に発言者の傾向は、体感ではなく詳細なデータとして分析できます。次回以降、発言の少ないメンバーが意見を出しやすくなるよう工夫するなど、うまく活用するのがおすすめです。全員参加を促し、より効果の高いKYTを実現しましょう。

行動目標の「お手本」を動画で共有すれば、効果的に浸透させられる

行動目標を実行している様子を動画に収めて共有すれば、その場限りの確認で終わらず、継続的な効果が期待できます。

| Before | After(動画) |

|---|---|

| 指差し呼称項目を確認し終了となる | 現場での指差し呼称風景などを撮影し、お手本として共有する |

時間が経って「これはどういうことだっけ?」となりがちな項目でも、動画なら一目で思い出して理解することが可能です。また、担当チームだけでなく、企業全体で同じ安全行動のイメージを共有できます。

たとえば、『【4ラウンド法】KYT(危険予知訓練)の手順!ヒヤリハット事例を交えて解説』の中で決定した「重い袋は2人で移動、ヨシ!」という行動目標を、実際の作業風景として動画で撮影。動画は共有が簡単で、いつでも手軽に確認できるため理解も進みます。すなわち、安全ルールを効率的に浸透させられるのです。

さらに、動画でお手本を見せるので、教育内容のばらつきがなくなり正しい行動目標を伝えられます。教育者や部署による解釈の違いを防ぎ、標準化を実現します。

tebiki現場教育ならKYT(危険予知訓練)もその先も!効果的な安全教育を実現できる

「tebiki現場教育」は、動画コンテンツをスマートフォンひとつで誰でもかんたんに作成できるサービスです。

導入すれば中身が濃く効率の良いKYTを実現できるうえに、設定した行動目標をすぐに動画マニュアルにして全社員に共有できます。

tebiki現場教育の主な機能とメリットは次の通りです。

| 主な機能 | メリット |

|---|---|

| 豊富な動作環境 | PCだけでなくスマホやタブレットでいつでもどこでも視聴できる |

| 動画シーン編集 | 専門知識がなくても直感的な操作で誰でもかんたんに動画の編集ができる |

| 自動翻訳機能 | 目標や行動を外国人従業員にも伝えられる |

| レポート機能/テスト機能 | 教育効果を可視化し、目標の「数値化」「評価」ができる |

「tebiki現場教育」について詳しく知りたい方は、下の画像をクリックしサービス資料をご覧ください。

【導入事例】KYT(危険予知訓練)や安全教育に動画を活用した企業2選

ここでは、実際に安全教育に動画を活用し、高い効果を得ている以下の2つの企業をご紹介します。

- コスモ石油株式会社|労災事故の周知や新人教育に動画を活用

- ASKUL LOGIST株式会社|KYTに動画を導入しリアルな臨場感をつくりだす

コスモ石油株式会社|労災事故の周知や新人教育に動画を活用

まずは、国内でも有数の石油精製・販売企業であるコスモ石油株式会社の事例をご紹介します。

| 課題 | 動画(tebiki)の導入効果 |

|---|---|

| ・紙マニュアルでは動きのある作業や危険行動の再現が難しく、理解に時間がかかった ・新人や中途採用者の教育負担が大きく、トレーナーの業務負担が深刻化 ・協力会社を含めた安全教育で、災害事例や再発防止策を浸透させるのが課題 | ・労働災害事例の内容を動画で再現し、危険のリアルさを共有できるように ・新人教育の効率化を実現し、教育時間・トレーナーの負担を削減 ・協力会社を含めた全体会議で動画を活用し、ゼロ災活動を強化 |

「安全第一」を基本姿勢とするコスモ石油では、危険物を扱うため安全教育が最重要である一方、紙マニュアルでは動きのある作業が伝わらず、トレーナーの負担増が課題でした。

そこで「tebiki現場教育」を導入し、過去の労働災害事例の再現や対策を動画マニュアル化。事故がどのように発生したかを映像でリアルに共有することで、自社だけでなく協力会社の作業員にも危険を直感的に理解させ、具体的な再発防止策を徹底。現場レベルでの安全意識向上を実現しています。

同社のインタビュー記事をさらに詳しく見てみたい方は、以下のリンクをクリックしてみてください。

インタビュー記事:コスモ石油 堺製油所が実現する“安全第一”の動画教育改革

ASKUL LOGIST株式会社|KYTに動画を導入しリアルな臨場感をつくりだす

続いて、事業所向け通販企業「アスクル株式会社」100%出資の物流企業であるASKUL LOGIST株式会社の事例をご紹介します。

| 課題 | 動画(tebiki)の導入効果 |

|---|---|

| ・安全教育を行ってもなかなか伝わらない ・導入時教育、倉庫内の繰り返し教育の工数が膨大 ・従来の教育だと受け手側の解釈で理解がバラついてしまう | ・外国人スタッフの理解度が向上 ・導入時教育、倉庫内の繰り返し教育の工数が大幅に削減・均質化された同じ教育を受けるので業務の標準化に繋がった ・KYTの「何が原因」で「どこに注意が必要」かが伝わりやすいというのを実感 |

EC物流を担うASKUL LOGIST株式会社では、外国籍スタッフなど多様な人材が働くため、言語や文化の壁を超えた安全教育の標準化が長年の課題でした。特にKYT(危険予知訓練)では、紙のマニュアルでは危険な状況のリアルな臨場感が伝わりにくいという問題がありました。

そこで「tebiki現場教育」を導入し、ヒヤリハット事例などを動画で共有。自動翻訳機能も活用し、国籍を問わず誰もが「何が原因で、どこが危ないか」を直感的に理解できる体制を構築しました。結果、新人教育の時間を2時間から30分に短縮しつつ、安全意識の浸透に成功しています。

さらに詳しい同社の安全教育への動画活用方法を知りたい方は、以下のリンクをクリックしてインタビュー記事全文をご覧ください。

インタビュー記事:従業員数3,500名超・全国15拠点で動画マニュアルtebikiを活用!

まとめ

本記事では、倉庫作業におけるKYTの手順から成功のポイント、さらにネタ切れを防ぐためのテーマ例までを解説しました。KYTは、現場の事故撲滅や環境改善に非常に効果的な手法です。是非、本記事でご紹介した手順を実践してみてください。

また、中身のあるKYTを効率的に行うには、以下3つのポイントを意識することが重要です。

- ヒヤリハット情報の収集と共有を仕組み化し、ネタ切れを防ぐ

- 全員参加の活動になる仕組みをつくり、現場への浸透を促す

- 状況のイメージや行動目標の周知・記録に動画を活用する

「動画の活用」は、KYTの質を大きく向上させる鍵となります。私たちが提供する動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は、KYTで決まった行動目標のお手本動画などを、現場の誰もがスマホでかんたんに作成・共有できるツールです。少しでも興味を持たれた方は、是非サービス資料を参考にしてみてください(下の画像をクリック)。

参照元/引用元

・特別民間法人 中央労働災害防止会「危険予知訓練(KYT)が目指すもの」

・厚生労働省「職場のあんぜんサイト」