事故の未然防止に役立つかんたん動画マニュアル「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。

本記事では実際に発生したフォークリフトの転倒事故事例をもとに、その原因を深く掘り下げて解説します。さらに、自社の安全レベルを客観的に評価できる「原因チェックリスト」もご用意しました。記事の後半ではこれらの課題を解決し、事故撲滅と労働環境改善を実現する対策までご紹介します。

なお物流現場では、フォークリフトによる事故の未然防止策として「動画マニュアル」の導入が増えています。正しい操作手順だけでなく、何をどうやったら危険やヒヤリハットにつながるのかも可視化(危険の見える化)するため、安全意識や危険意識が浸透する教育アプローチとして有効とされています。

動画マニュアルによるフォークリフト安全対策の具体的な効果や企業事例は、資料「動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育・対策事例」で解説しているので、併せてご参照ください。

>>「動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育・対策事例」を見てみる

目次

フォークリフト事故の実態|死亡災害を含む労働災害の発生状況

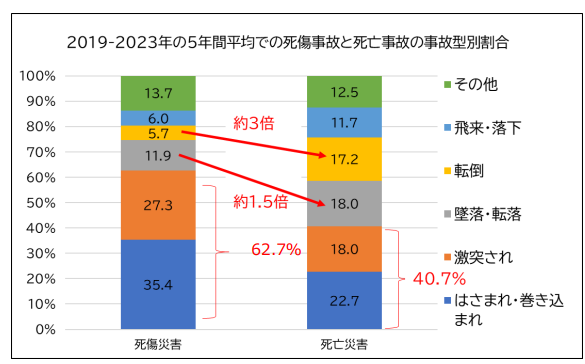

まず、フォークリフト事故の現状について、厚生労働省のデータをもとに以下の2つのポイントから解説します。

- 事故発生件数は「ほぼ横ばい」で推移している

- 転倒事故は死亡災害にいたる確率が高い

事故発生件数は「ほぼ横ばい」で推移している

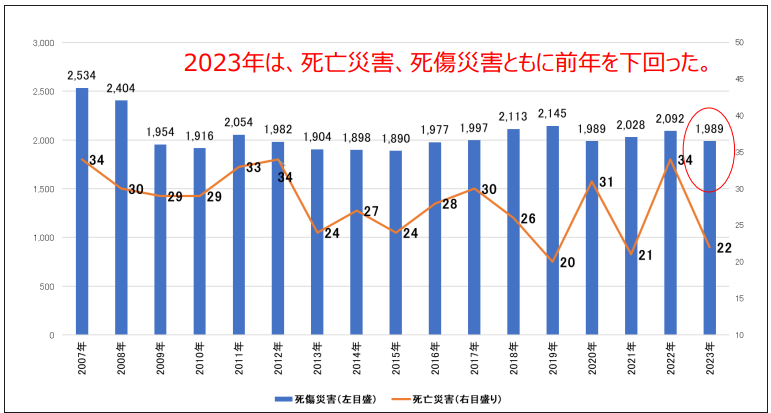

一般社団法人日本産業車両協会「フォークリフトに起因する労働災害の発生状況」によると、フォークリフトに起因する労働災害(休業4日以上)の発生件数は年間2,000件前後で高止まりしており、減少傾向は見られません。

▼フォークリフトに起因する災害発生件数の推移▼

特に深刻なのは死亡災害で、毎年平均して25名前後の方が、フォークリフトが原因の事故で命を失っています。

フォークリフトは便利なマテハン機器である一方、一歩間違えれば人の命を奪う危険な機械となりうる、という認識が不可欠です。

転倒事故は死亡災害にいたる確率が高い

数ある事故の中でも、特に注意すべきなのが「転倒」による事故です。

一般社団法人日本産業車両協会「フォークリフトに起因する労働災害の発生状況」によると、休業4日以上の死傷災害全体のうち、転倒が原因のものは5.7%に過ぎません。しかし、死亡災害に限定すると、その割合は17.2%にまで跳ね上がります。

これは、フォークリフトの転倒がいかに重大な結果を招きやすいかを明確に示しています。だからこそ、転倒事故は絶対に防がなければなりません。そのためには、そもそも転倒が起こらない安全な作業環境を構築することが重要です。

転倒災害が発生しやすい環境とその改善策については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:【事例も紹介】転倒災害が発生しやすい環境とは?現場で実践できる改善策も

【事例紹介】フォークリフト転倒による死亡事故事例

次に、実際に起こったフォークリフト転倒による死亡事故の事例として、厚生労働省「労働災害事例」から以下の3つをご紹介します。

- 事例①:傾斜地での作業中、後進し転倒したフォークリフトの下敷きになった

- 事例②:偏荷重となったフォークリフトが転倒し、誘導していた被災者が下敷きになった

- 事例③:フォークリフトの前輪がポールに激突し横転し下敷きになった

事例①:傾斜地での作業中、後進し転倒したフォークリフトの下敷きになった

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 状況 | 登り坂での作業中、フォークリフトが後退して門柱に衝突・転倒し、運転者が車体の下敷きになった |

| 原因 | ・不適切な停車措置: 坂道にもかかわらずギアをニュートラルにし、駐車ブレーキをかけずに荷の昇降作業を行った ・操作ミス: 後退した際にブレーキペダルと間違えてクラッチペダルを踏んでしまった ・無資格運転: 運転者が無資格だった |

| 対策 | ・有資格者の配置: 危険な作業は、資格を持つ者が行う ・作業計画の徹底: 事前に作業計画を作成し、その通りに実施する ・資格の確認:業者などにフォークリフトを貸す際は、運転者の資格を必ず確認する |

事例②:偏荷重となったフォークリフトが転倒し、誘導していた被災者が下敷きになった

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

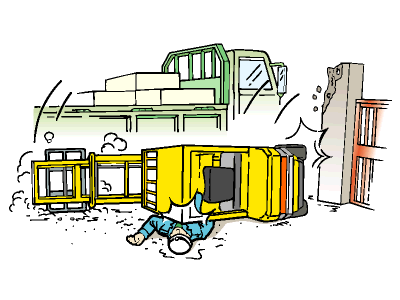

| 状況 | トラックからの荷降ろし作業中、倒れたフレキシブルコンテナをフォークリフトで立て直そうとした際に車体が転倒。作業の合図をしていた人が下敷きになった |

| 原因 | ・不適切な吊り上げ作業: 本来の用途ではない「吊り上げ」作業を行った ・不安定な荷の持ち方: フォーク1本だけで吊り上げたため荷重が偏った(片荷) ・危険な場所での作業: 傾斜地で坂に対して横向きのまま作業を行った ・無資格運転: 運転者が無資格だった |

| 対策 | ・有資格者による運転: 必ず資格を持った作業者が運転する ・作業計画の作成や周知: 事前に作業場所を確認し、作業計画を立てて全員に周知する ・専用器具の使用: やむを得ず吊り上げ作業を行う場合は、必ず専用の器具を使用する。 |

事例③:フォークリフトの前輪がポールに激突し横転し下敷きになった

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 状況 | フォークリフトでキャリヤー(鉄鋼線材の巻き付け器具)を運搬中、鋼製のポールに衝突。横転したフォークリフトの下敷きになった |

| 原因 | ・速度超過: 構内に速度制限がなくスピードを出しすぎていた ・不適切な運搬方法: 荷を安定させるためのアタッチメントなどを装着していなかった ・無資格運転: 運転者が無資格だった |

| 対策 | ・作業計画の作成: 作業環境に合わせた作業計画を作成する ・速度制限の設定: 構内に速度制限を設けスピードの出し過ぎを防ぐ ・有資格者による運転: 必ず資格を持った者が運転を行う |

ご覧いただいた事例からもわかる通り、転倒による死亡災害は、そのほとんどが運転席から投げ出されたオペレーターが、フォークリフト本体やヘッドガードの下敷きになる形で発生しています。小型のフォークリフトでさえ1tを超える鉄の塊であり、その下敷きになれば人間の体はひとたまりもありません。

転倒以外の事故事例も確認したい方は、以下の記事もご覧ください。

こうした事故を未然に防ぐためには、適切な作業計画の策定と、使用する車両の特性や危険性を盛り込んだ安全教育の実施が不可欠です。

▼関連記事

【フォークリフトのヒヤリハット事例集】対策や危険予知の事例もあわせて解説

フォークリフト事故・労災の実態:事例や発生件数・原因について

該当なら要注意!フォークリフトの事故原因チェックリスト

次になぜフォークリフトの事故がなくならないのか、その原因を以下の3つのシーンに分けて見ていきましょう。

- 【行為編】危険な「行動」チェックリスト

- 【環境編】危険な「現場」チェックリスト

- 【意識編】危険な「思考」チェックリスト

自社の状況と照らし合わせ、改善のヒントとしてご活用ください。

関連記事:フォークリフトの物損事故が発生する原因と対策!参考になる企業事例も紹介

【行為編】危険な「行動」チェックリスト

まずは、オペレーターの危険な行動が常態化していないか、チェックしていきましょう。一つでも該当する場合、早急な改善が求められます。

ベテランが「自己流」運転をしている

安全に作業するためのルールが、現場で正しく守られているでしょうか。

経験を積んだベテラン作業員が、「こっちの方が早いから」といった理由で自己流の運転をしているケースは少なくありません。

しかし、標準化された作業手順は、過去の事故事例やヒヤリハットの教訓から作られたものです。自己流の運転は、その教訓を無視して同じ事故を繰り返すことにつながりかねません。

私の経験上も、ベテランほど効率を優先し、「安全<生産性」という思考に陥りがちです。標準作業の重要性を、経験者も含めて再認識する必要があります。

構内のフォークリフト走行ルールが守られていない

構内で定められた走行ルールが、形骸化していませんか。

安全のために定められた基本ルールは、正しく守られてはじめて効力を発揮します。例えば、制限速度は多くの現場で8~10km/hに設定されていますが、実際には守られていないケースがあります。

その他、一時停止や指差呼称、決められた場所での警笛など、基本的なルールが守られているか、今一度確認しましょう。

急ハンドル・急発進・急ブレーキが常態化している

「急」のつく運転が、現場で黙認されていないでしょうか。こうした運転の常態化は、現場が危険な状態であるサインです。荷崩れなどの物損事故が起こりやすくなるのはもちろん、人身事故の際には被害を甚大にします。

特に急ハンドルは、転倒事故に直結する極めて危険な行為です。フォークリフトは小回りが利く反面、走行中の急ハンドルは強い遠心力を生み出します。私自身、経験の浅い頃に速度を出したままハンドルを切り、片輪が浮いて転倒しかけた苦い経験があります。事故が起きてからでは遅いのです。

フォークリフトの安全な操作方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

▼関連記事

フォークリフト安全作業マニュアル!事故や労災を防ぐ操作方法

フォークリフト基本操作マニュアル!作業手順書の例も紹介

【環境編】危険な「現場」チェックリスト

次に、作業環境そのものに危険が潜んでいないか、チェックしてみましょう。

地面の凹凸や段差が修繕されていない

フォークリフトが走行する通路や荷役エリアの地面は、平坦な状態に保たれているでしょうか。

たとえ小さな凹凸でも、荷役作業時には車体を傾かせ、荷崩れや転倒の引き金となります。例えば、トラックバースの同じ箇所にタイヤやアウトリガーを降ろすことでできた凹みなどがあることがあります。

危険な箇所は放置せず、計画的に補修することが重要です。

5Sが徹底されていない

安全に作業ができる環境は整っているでしょうか。

その土台となるのが「5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)」です。通路に資材やゴミが放置されている、工具が所定の場所に戻されていないといった状態は、走行の妨げになるだけでなく、オペレーターの注意力を散漫にさせ、事故を誘発します。

5Sの徹底は、安全性と生産性の向上に直結する重要な活動です。5S活動で生産性を高める方法については、以下の資料もご覧ください。

サービス資料:生産性を高める5S活動 正しい運用に欠かせない「重要なS」とは

フォークリフトと歩行者の動線が分離されていない

フォークリフトの走行通路と、作業者が歩く通路は明確に分離されていますか。

広い倉庫でない限り完全な分離は難しいかもしれませんが、可能な限り動線を分ける工夫は不可欠です。やむを得ず動線が交錯する場所では、明確な優先順位をルール化し、全員がそれを遵守する必要があります。

互いの存在を認識し、危険を予測するルール作りが求められます。

【意識編】危険な「思考」チェックリスト

最後に、現場で働く人々の安全に対する「思考」が、事故を防ぐレベルにあるかを確認します。

車両の特性や潜む危険への知識・理解が浅い

オペレーターは、運転するフォークリフトの特性や危険性を正しく理解しているでしょうか。

フォークリフトは後輪で操舵すること、マストを高く上げるほど重心が不安定になることなど、特有の構造を理解していなければ、危険を予測することはできません。

KYTなどの日々の安全教育を通じて、知識と危険感受性を高めていく必要があります。フォークリフトの死角や危険予知訓練(KYT)については、以下の記事で詳しく解説しています。

▼関連記事

フォークリフトの死角はどこ?事故を防止する対策や安全意識向上の秘訣

【例題あり】倉庫作業のKYT(危険予知訓練)で事故対策!手順から成功のポイントまで紹介

現場全体の安全意識が低い

現場全体が「安全第一」の意識を共有できているでしょうか。

多忙な現場ほど、建前では「安全第一」を掲げつつも、実態は「生産性第一」になっているケースが多く見られます。私が見てきた現場でも、常に作業に追われる雰囲気の中で安全意識が薄れ、年に数回、重大な事故が発生していました。

安全意識の向上は、作業員一人ひとりだけでなく、会社全体で取り組むべき最重要課題です。以下の記事では、安全意識を高める方法について詳しく解説しています。是非参考にしてみてください。

関連記事:フォークリフトの安全対策8例!事故を防止した改善事例や安全意識を高める方法も解説

作業手順の理解にバラつきがある

定められた作業手順を、作業員全員が同じレベルで理解・実践できているでしょうか。

教育担当者によって教え方が違ったり、通達が隅々まで行き届いていなかったりすると、ルールの理解にバラつきが生まれます。例えば「荷役作業時はヘルメット着用」というルールがあっても、「どこからどこまでが荷役作業か」という認識がズレていれば、ルールは機能しません。

ここまで、事故の根本原因となりうる9つの危険要因をご紹介しました。これらはすべて、適切な対策を講じることで改善が可能です。次の章では、その具体的な安全対策について解説します。

労働災害・ヒヤリハット防止のための具体的な安全対策

前の章で挙げた危険要因は、すべて適切な対策を講じることで改善できます。ここでは、労働災害やヒヤリハットを予防するための具体的な安全対策を以下の3つからご紹介します。

- 【危険行為対策】運転ルールの明確化と遵守の徹底

- 【環境改善】安全で働きやすい職場づくり

- 【安全意識向上】質の高い安全教育の定期的な実施

上記のうち、最も基本的で重要な安全対策は「従業員の安全意識の向上」だといえます。どんなに環境やルールを整備しても、それを維持・遵守する意識がなくてはトラブルの再発防止に繋がってしまうでしょう。

従業員の安全意識を向上させる「安全教育の事例・対策」については、以下のリンクをクリックし別紙のガイドブックも是非ご覧ください。

>>目指せゼロ災!従業員の安全意識を高める安全教育の手法や事例をみる

【危険行為対策】運転ルールの明確化と遵守の徹底

まず、事故を未然に防ぐための厳格なフォークリフト運用ルールを明確にし、全従業員に遵守を徹底させます。例えば、以下のようなルールの設定が有効です。

- 構内での制限速度の設定

- 急ハンドル・急発進など「急」のつく操作の禁止

- 無資格者の乗車厳禁

「これくらい大丈夫だろう」という安易な判断を許さず、ルールを徹底することが、従業員の命を守ることにつながります。

フォークリフトの安全な操作方法については、以下の記事で詳しく解説しています。是非参考にしてください。

関連記事:フォークリフト安全作業マニュアル!事故や労災を防ぐ操作方法

【環境改善】安全で働きやすい職場づくり

次に、転倒事故の原因となりうる物理的な危険を、職場環境から事前に排除します。具体的には、以下のような改善策が挙げられます。

- フォークリフトの走行通路と歩行者通路の完全な分離(区画線、ガードレール等)

- 通路の整理整頓を維持する仕組みづくり(5S活動)

- 地面の凹凸や損傷箇所の定期的な補修

定期的な職場パトロールや、現場で働く作業員の意見を参考に、改善点を見つけ出すことが重要です。

【安全意識向上】質の高い安全教育の定期的な実施

最後に、質の高い安全教育を定期的に実施し、作業員一人ひとりの安全意識を高めます。安全教育は、作業員に知識を身につけさせるだけでなく、「会社が本気で安全に取り組んでいる」という姿勢を示すことにもなり、現場全体の意識向上につながります。

具体的には、以下のような取り組みが考えられます。

- 定期的なKYT(危険予知訓練)の実施

- 運転技能向上講義の実施

- 作業手順の標準化と周知

こうした安全衛生活動への積極的な取り組みが、企業全体の安全レベルを底上げします。

KYTの具体的な手順や作業手順書の作成方法については、以下の記事で詳しく紹介しています。

▼関連記事

フォークリフト基本操作マニュアル!作業手順書の例も紹介

【例題あり】倉庫作業のKYT(危険予知訓練)で事故対策!手順から成功のポイントまで紹介

そして、これらの安全教育をより効果的で内容の濃いものにする手段として、「動画」の活用がおすすめです。その理由を、次の章で詳しく解説します。

安全教育の効率化・ルールの標準化を叶える教育手段は「動画」

ここでは、質の高い安全教育とルールの標準化をいかに「動画」が実現するのか、その理由を3つのポイントから解説します。

- 動きや取るべき行動を一目で理解!バラつきを防ぎ標準化を実現する

- テーマや行動目標を動画で共有!KYT(危険予知訓練)の質が向上する

- 同じ講義は動画を見せるだけ!教育にかかる工数が減少する

動きや取るべき行動を一目で理解!バラつきを防ぎ標準化を実現する

1つ目の理由は、指示内容の解釈にバラつきが生まれないことです。動画は、実際の動きや取るべき行動を視覚的に正しく伝えられるため、誰が見ても同じ理解に至ります。

たとえば、物流企業「株式会社近鉄コスモス」は、フォークリフトの禁止事項を動画を使って効率的に教育しています。

※動画マニュアル「tebiki現場教育」で作成

実際の作業風景で伝えられるので、日頃の作業にすぐに落とし込めます。この動画を作成した「tebiki現場教育」に少しでもご興味を持った方は、以下のサービス資料をダウンロードし詳細を確認してみてください。

>>フォークリフト事故防止や安全教育に役立つ動画マニュアル「tebiki現場教育」の資料をダウンロードする

テーマや行動目標を動画で共有!KYT(危険予知訓練)の質が向上する

2つ目に、KYT(危険予知訓練)の質が向上します。動画は、訓練テーマや決定した行動目標の共有に非常に有効です。

| 項目 | 活用のポイント | 動画ならではの効果 |

|---|---|---|

| KYTテーマ | イラストシートの代わりに実際の作業風景を動画で提示 | ・より多くの危険要因に気づける ・テーマの方向性が的確に伝わる |

| 行動目標の共有 | 決定した行動目標を動画で共有 | ・いつでも、どこでも見られる ・実際の作業に落とし込みやすい ・認識のズレを防止する |

効果的なKYTについて詳しく知りたい方は、専門家による無料セミナー動画をご覧ください。

セミナー動画:効果のあるKYTとは KYTの実情、3つの課題とその解決策

同じ講義は動画を見せるだけ!教育にかかる工数が減少する

3つ目に、教育にかかる工数を大幅に削減できます。安全教育で大きな負担となるのが、教育担当者の人的コストです。

特に、同じ内容の教育を繰り返し実施する場合、一度講義を動画化してしまえば、担当者が何度も同じ説明をする必要がなくなります。例えば、以下のような場面で特に有効です。

- スポットのアルバイト・パート作業員への教育

- 各部署への社内安全ルールの共有

- 安全衛生活動の効果測定結果の共有

ここで、具体例をお見せします。

物流企業「株式会社近鉄コスモス」では、フォークリフトの始業前点検のマニュアルに動画を採用しています。

※動画マニュアル「tebiki現場教育」で作成

教育担当者の負担が減ることで、本来の業務に集中でき、組織全体の生産性向上にもつながります。

「tebiki現場教育」なら 誰でもかんたんに動画の作成・共有が可能!

「tebiki現場教育」は、動画マニュアルをスマートフォンひとつで誰でもかんたんに作成できるサービスです。

動画作成の機能だけでなく、現場教育で役立つ豊富な機能を備えている点を高く評価されています。

| テスト機能 | …「理解したつもり」を防ぐ! オリジナルの確認テストを作成し、合格基準の設定も可能。設定したルールや手順の自己流解釈や認識のズレを予防できます。 |

| タスク指示機能 | …閲覧してほしい動画の指示を出せる! 閲覧してほしい動画を指示でき、教育の抜け漏れを防ぎます。目標達成の進捗状況のレポートや早急な対応が求められる動画の閲覧指示を効率的に行えます。 |

| レポート機能 | …教育の進捗状況を見える化! 誰が・いつ・どのマニュアルを閲覧したかをダッシュボードで確認できます。タスク指示を出した動画の進捗状況も可視化され、部署による教育の遅れを防ぎ、目標の進捗の確認を効率化します。 |

| 自動翻訳機能 | …100か国語以上の言語に翻訳可能! 100か国語以上へ翻訳可能なため、各言語ごとマニュアルを個別作成する必要なし。ボタンひとつで、各言語に対応したマニュアルを自動生成できます。外国人を雇用する現場でも目標や行動の水準を安定できます。 |

これらの機能を活用すれば、各企業の現場それぞれが抱える独自の悩みに対して柔軟なアプローチが可能です。「tebiki現場教育」について詳しく知りたい方は、下の画像をクリックしてサービス資料をダウンロードしてみてください。

安全教育や作業手順の標準化に動画を活用した企業事例

ここでは、実際に安全教育や作業手順の周知に動画を活用した企業の事例を2つご紹介します。

- 教育にかかる時間と人手の削減、さらに教育の質の均一化を実現!

- フォークリフトの運転方法や安全教育に動画を活用し教育工数を削減!

教育にかかる時間と人手の削減、さらに教育の質の均一化を実現!

| 課題 | tebiki現場教育導入後の効果 |

|---|---|

| ・マンツーマン指導の工数が膨大 ・作業品質にバラつきが生じる | ・マンツーマン指導の工数が大幅に削減 ・均質化された同じ教育を受けるので業務の標準化に繋がった |

ソニテック株式会社は、建築副資材の物流事業において、新人教育に必須だった3ヶ月間のマンツーマン指導が指導者の業務を圧迫し、作業品質にもバラつきが生じるという課題を抱えていました。

この状況を打開するため、誰でも簡単に動画マニュアルを作成・更新できる「tebiki現場教育」を導入。結果、マンツーマン指導を完全に置き換え、3ヶ月を要した教育時間を実質ゼロにするなど、劇的な業務効率化を実現しました。

また、教育内容が均質化されたことで業務の標準化も達成。今後は安全衛生教育などへも活用を広げ、全社的な改善を目指しています。

同社の導入事例についてさらに詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

>インタビュー記事:3ヶ月間の直接指導を動画マニュアルで完全に置き換え、業務の効率化を実現

フォークリフトの運転方法や安全教育に動画を活用し教育工数を削減!

続いて、1951年創業の老舗物流企業、株式会社フジトランス コーポレーションの事例をご紹介します。

| 課題 | tebiki現場教育導入後の効果 |

|---|---|

| ・働き方改革推進のため、情報の共有や引き継ぎにかかる業務負荷を抑えたかった ・安全教育で動画を内製化するが作成に負担がかかっていた | ・tebikiによる動画化で教育工数が削減 ・パソコン操作に不慣れな社員でも教材が作れて安全教育の内容理解を標準化 |

同社の安全衛生推進部では、以前から安全教育を重要視していましたが、講師によって教える内容にバラつきが生まれたり、受け手の認識の違いによって教育品質に差が出たりする点が課題でした。特に、作業の「動き」を口頭だけで正確に伝えることには限界があると感じていたそうです。

そのため、以前から動画の活用は試みていたものの、動画作成ソフトの操作が難しく、撮影から共有までの手間が大きいことが新たな悩みとなっていました。しかし、動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を導入したことで、撮影から編集、アップロードまでの全工程が驚くほどかんたんになりました。

現在では「リスクアセスメント基本教育」といった専門的な講座も動画で配信するなど、幅広く活用。「パソコンに不慣れな社員でもかんたんに使える点が魅力」

と語る同社の導入事例について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

>インタビュー記事:働き方改革の手段としてtebikiを活用。複数の部門で工数の効率化を実現!

まとめ

フォークリフトの転倒はひとたび発生すれば命に関わる重大な事故につながりやすく、絶対に防がなければなりません。

そのためには、本記事で解説した事故事例から原因を学び、以下の対策を通じて現場のリスクを徹底的に排除することが重要です。

- 【危険行為対策】運転ルールの明確化と遵守の徹底

- 【環境改善】安全で働きやすい職場づくり

- 【安全意識向上】質の高い安全教育の定期的な実施

そして、これらの対策を効果的かつ効率的に現場へ浸透させる手段が「動画」の活用です。

中でも「tebiki現場教育」なら、スマートフォン一つで誰でもかんたんに質の高い動画マニュアルを作成・共有できるツールです。

フォークリフトの安全教育を根本から見直したいとお考えでしたら、是非以下の資料をダウンロードいただき、その効果をご確認ください。

引用元/参照元/出典元

・一般社団法人日本産業車両協会「フォークリフトに起因する労働災害の発生状況」

・厚生労働省「労働災害事例」