かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。

労働災害の防止に効果的な「指差呼称」をご存知でしょうか。古典的な方法と思われがちですが、科学的根拠に基づいた効果的な安全確認方法であり、現場に潜むリスクやトラブルを未然予防できる有効な対策です。

この記事では、指差呼称の目的や詳しいやり方、科学的根拠や形骸化させないための方法をまとめました。指差呼称を通じて職場の安全意識を向上させましょう。

▼製造業の労災対策を網羅的に知りたい方▼

製造業での労災ゼロを達成する従業員の安全意識を向上させる安全教育

▼ヒューマンエラーや作業ミスの対策を重点的に知りたい方▼

・繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網

・ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育

本記事のほか、安全意識の高い現場が採用している「安全教育・安全対策の事例集」をご用意しております。ヒヤリハットや労災の対策はしているが、なかなか結果に結びつかない…とお悩みの方は是非ご覧ください。

目次

指差呼称とは?読み方や目的

指差呼称(しさこしょう)は、労働災害や事故を防ぐために行われる安全確認の一環です。作業対象、標識、信号、計器類に指差しを行い、「見る」「指差す」「呼称する」という動作を組み合わせることで注意力を向上させ、ヒューマンエラーを防ぎます。

指差呼称は20世紀初頭、日本国有鉄道の蒸気機関車の運転士が、信号確認のために行っていた安全動作から導入されました。その後、長年の実証研究を経て、鉄道業界のみならず工場や建設現場、物流業など、さまざまな業界で安全確認の基準として採用されるようになりました。

現在では、企業の安全管理やKY(危険予知)活動の一環として広く実施されています。

指差呼称の読み方や似た言葉

指差呼称には、いくつかの類義語や異なる表記が存在します。

- 指差し呼称(ゆびさしこしょう、しさこしょう)

- 指差唱呼(ゆびさししょうこ、しさしょうこ)

- 指差称呼(ゆびさししょうこ、しさしょうこ)

- 指差喚呼(しさかんこ)

- 喚呼応答(かんこおうとう)

いずれも指差しと音声による確認を組み合わせた動作を指しますが、業界や用途によって表現が異なる場合があります。

指差呼称の目的

指差呼称の目的は、作業ミスを防ぎ労働災害を未然に防ぐことです。

厚生労働省の発表によると、2023年の労働災害による死傷者数は135,371人にのぼり、3年連続で増加傾向にあります。とくに、転倒災害や交通労働災害が増加し、高年齢労働者の割合が高まっている点が懸念されています。

労働災害を防ぐため、作業前の「1人KY(危険予知活動)」など、自身の安全を確保することが推奨されています。

また、企業によっては指差呼称に独自の安全ルールを設けており、例として構内歩行時の合言葉として「ポケテナシ」(ポケットに手を入れない、ながら歩きをしない)などが有名です。

【ステップ別】指差呼称のやり方

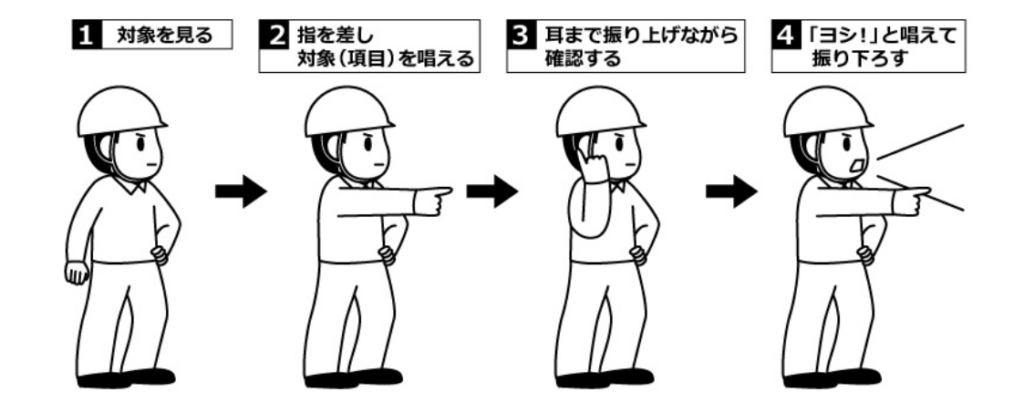

指差呼称の詳しいやり方について、以下のイラストを参照し解説します。1つ1つの動作に意味がありますので、省略せずに行いましょう。

【引用元:中小建設業特別教育協会『安全確認のための「指差し呼称」』】

(1)対象をしっかりと見る

指差呼称を行う際に、まず信号やスイッチなどの確認対象をしっかりと視認します。確認対象を明確に把握し、認識ミスや見落としを防ぎます。

(2)声に出しながら対象を指で差す

確認対象に右手の人差し指を伸ばしながら、その状態を「信号ヨシ」「スイッチOFFヨシ」などと声に出して確認します。右腕のひじをまっすぐに伸ばし、対象から目を離さず指を差すことで、視覚と身体動作が連携し、意識が集中できます。この方法は個人の注意喚起だけでなく、チーム全体の安全確認の徹底にも役立ちます。

(3)人差し指を耳元へ戻す

指差した後、手を耳元に近づけ、「本当に良いか(正しいか、合っているか)」自己確認を行います。これにより、注意喚起の効果が高まります。

(4)「ヨシ」と声に出し手を振り下ろす

確認作業の最終段階として、「ヨシ!」と声を出しながら右手を振り下ろして、再度確認対象を指差します。この動作により、確認作業の一区切りが明確になり、次の行動への準備を整えます。

この振り下ろしの動作には心理的な区切りをつける役割があり、作業者の注意を次の作業に向ける助けになります。また、チームでの作業時には、他の作業員にも確認が終わったことを伝えるサインとして機能します。

「指差呼称」のような有効な対策も、形骸化してしまえば意味がありません。

なぜ人は、わかっているはずの安全行動を怠ってしまうのか。そのメカニズムを「行動科学」の視点で解き明かし、根本から防止する策を解説します。

>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる

指差呼称の他にも、工場や製造現場における安全対策について知りたい方は以下の関連記事もご覧ください。

関連記事:工場の安全対策10選と好事例を解説!製造業の安全宣言例も紹介

指差呼称の効果

指差呼称は科学的にも事故のリスクを低減することが知られています。

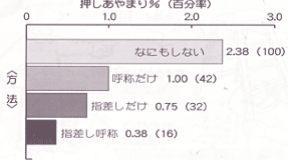

トラブルのリスクが1/6に防げる

1994年の鉄道総合技術研究所による指差呼称の実験によると、何もせずに作業を行った場合は100回中2.38回誤りが発生しました。一方、指差呼称を行ってからの作業では誤りの発生回数は0.38回と、指差呼称のありなしで、誤りの発生率が約6分の1以下に低減することが確認できました。この結果は、指差呼称が単なる動作ではなく、実際に安全性を向上させる効果的な手段であることを示しています。

引用:一関労働基準監督署

この実験からもわかるように、特に注意力が必要な業務では習慣的に指差呼称を実施することで、作業員の集中力が向上しミスの発生を防ぐことができます。

たとえば、鉄道業界では出発前の確認作業や信号のチェック時に指差呼称を徹底し、ヒューマンエラーの防止に役立てられています。他にも製造業や建設業など、他の分野でも応用可能な安全対策として取り入れられています。

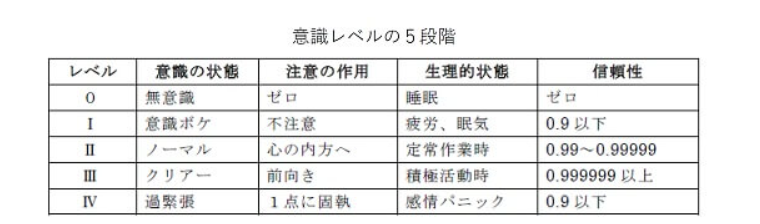

意識レベルを上げ緊張感や集中力を高める

指差呼称には、作業員の意識に働きかける効果もあります。

人間の意識レベルは5段階が存在するとされており、レベル0や1では意識レベルが低下し注意力散漫に、逆にレベル5では過緊張となり信頼性が低下します。この中で、もっともミスが少ないのはレベル3のクリアーな状態です。

引用元:中條 武志著「人間信頼性工学:エラー防止への工学的アプローチ」

指差呼称は、人間の意識レベルをミスが発生しにくいレベル3へと引き上げることが可能です。

指差呼称は、作業者の意識を集中させ、確認作業に緊張感を持たせる効果があります。特に単純作業では油断を防ぎ、周囲にも影響を与えて安全意識を高めます。

また、指差しや発声により口のまわりの咬筋(こうきん)や腕の筋紡錘(きんぼうすい)といった部位が刺激され、前頭前野が活性化し情報処理能力が向上します。さらに、「目で見る」「耳で聞く」など五感を使うことでも脳が活性化し、確認精度が向上することが期待できるでしょう。

指差呼称の事例紹介

製造業

製造業は危険作業が多く、思わぬ作業ミスが大きなけがにつながるリスクがあります。このため作業場所に指差呼称の掲示を行う、作業を開始する前のミーティング内で指差呼称の実践を行うなど、安全意識の向上を図っています。

建設業

建設業も高所作業や重量物の取り扱いなど、危険な場面の多い職場です。労働災害を防ぐため、指差呼称は安全確認に欠かせない手法として採用されています。

クレーンで重量物を持ち上げる際にきちんとストッパーがかかっているか、高所作業時は安全帯をつけているか、クレーン移動時に周囲の確認を行っているかなど、安全確認の必要な場面が非常に多いです。指差呼称を怠らないよう、具体的にいつ指差呼称を行うべきなのか、例示することが重要です。

倉庫業

倉庫業でも指差呼称が重要です。原料や製品で視界が狭くなった場所での移動で、思わぬ事故につながる可能性もあります。指差呼称で十分に注意をしながら作業を行うことが重要です。

指差呼称が定着せず、形骸化する理由

指差呼称は毎日の繰り返しの作業になるため、なかなか定着せず形骸化しがちです。なぜ形骸化してしまうのかを解説します。

「意味がない」と思われる

指差呼称は、労働現場でのヒューマンエラーを防ぐために導入された手法ですが、「意味がない」と誤解されることがあります。特に毎日同じ作業を繰り返していると、効果を実感しにくくなりがちです。しかし、実際には指差呼称の効果は科学的に証明されており、意識的な確認動作によってミスの発生率が大幅に低下することが分かっています。

実行するのが「恥ずかしい」

指差呼称は当たり前のことを声に出しながら動作を行うので、とくに新しく導入された現場では「恥ずかしい」と感じる人が多いです。職場の雰囲気や文化が、指差呼称の実践に対して抵抗感を生んでしまうこともあります。こうした心理的障壁を取り除くためには、職場全体での意識改革が必要です。

たとえば、上司や先輩が積極的に指差呼称を実施し、模範を示すことで、徐々に現場に浸透させることができます。また、指差呼称を実践しやすい環境を作るために、ポスターや動画などで具体的な実施例を共有し、恥ずかしさを感じにくい風土を醸成することも有効です。

短時間作業なら「必要ない・面倒だ」と考えられている

指差呼称は、長時間の作業や危険を伴う業務においては積極的に実施される傾向がありますが、短時間作業では「必要ない」「面倒だ」と省略されがちです。とくに熟練者ほど「自分は間違えない」という過信が生まれやすく、指差呼称を軽視し怠りがちな傾向があるかもしれません。

短時間の作業であっても、確認動作の習慣をつけることで、予期せぬミスを防ぐことができます。企業側は、短時間作業であっても指差呼称を実施することの重要性を繰り返し教育し、ミスのリスクを従業員に理解してもらうことが必要です。

従業員へのリスク教育や、現場での具体的な再発防止策は同じトラブルの繰り返しを避けるために欠かせません。一方で、「対策はしているのに効果がない…」とお悩みではないでしょうか?

効果のある再発防止策の特徴や事例についてまとめた解説動画もございますので、是非ご参考ください。

指差呼称を定着させる教育方法

指差呼称を現場に定着させる4つの方法について解説します。

科学的根拠を交えて説明する

指差呼称を徹底させるためには、効果を科学的根拠とともに説明することが有効です。「指差呼称の効果」の章で述べた通り、指差呼称によるミスの削減効果は実証実験で示されています。

企業はこうしたデータを基に研修や説明会を行い、従業員が指差呼称の必要性を正しく理解できるようにすることが重要です。

指導者が自ら行う

指差呼称を定着させるためには、指導者自身が率先して実践することが有効です。指導者自身が指差呼称の重要性を日常的に伝えることで、従業員の抵抗感を減らし職場全体に広がるきっかけを作れます。その結果、指差呼称を自然に定着させることができます。

定期的に実施する時間を作る

指差呼称を職場の習慣として根付かせるためには、定期的に実施する時間を確保することが重要です。たとえば、毎朝のミーティングで全員が声を合わせて実施する、または当番制で1人ずつ実践する時間を設けるなど、ルール化することで習慣化を促すことができます。

「指差呼称をやらない方が恥ずかしい」という文化を醸成する

指差呼称を当たり前のものとし、実施しないことが逆に違和感を持たれるような文化を作ることも重要です。たとえば、定期的な表彰制度を設ける、ポスターや掲示物で視覚的に促すなどの方法が有効です。

安全対策は動画と組み合わせるのがおすすめ

指差呼称は従業員の意識に働きかけ、トラブルやミスの事故を防ぐ活動です。このような従業員の安全意識を高める対策として、動画を活用した教育が注目されています。

動画マニュアルによる教育とは、作業手順や安全対策、製品の取り扱い方法などを動画形式でまとめ、社員教育に活用する方法です。従来の紙ベースのマニュアルとは異なり、視覚と音声を通じて具体的な手順や注意点を伝えられるため、社内に潜む危険やリスクを可視化しやすいというメリットがあります。

例として、以下の動画マニュアルサンプルをご紹介します。

▼ロール台車の扱い方(株式会社イセ食品様提供)▼

ロール台車の扱い方について動画で解説することで操作方法が視覚的に理解できるほか、事故のリスクが視覚的に伝わることでヒヤリハットをイメージできるようになり、危険感受性が向上することがうかがえます。

また、動画はいつでも繰り返し視聴できるため、社員は自分のペースで学習や復習ができ、現場でのスキルを効率的に習得できます。

動画マニュアルを活用した安全対策事例についてもっと知りたい方は、以下のハンドブックをご覧ください。

「tebiki」なら簡単に動画マニュアルを作成できる◎

動画マニュアルのメリットはわかっても、「編集スキルがないから、動画マニュアルの導入に踏み切れない」とお思いの方もいらっしゃるでしょう。

しかし、tebikiという動画マニュアル作成ツールを使用すれば、誰もが簡単に動画マニュアルの作成から教育管理が可能になります。

▼動画マニュアル作成ツール「tebiki」紹介動画▼

複雑そうにみえる動画マニュアルも、tebikiであればスマートフォンでの撮影だけで簡単に作成。他にも、以下のような機能で現場教育のパフォーマンスを最大化させます。

- 映像編集未経験者でも「かんたん」に使える編集画面

- 音声読み取りによる字幕の自動生成機能

- 字幕を100ヶ国以上の言語へ瞬時に自動翻訳

- 一部言語は字幕の読み上げ機能に対応

- テスト機能やレポート機能による理解度・学習進捗の可視化

- 半永久的に続く専属サポート

tebikiには、まだまだ現場教育に便利な機能が搭載されています。より詳細な情報や料金プラン、サポート体制については、以下のサービス紹介資料からぜひご確認ください。

>>動画マニュアルが簡単に作れる「tebiki」の詳細をみる

動画を安全対策に活用している事例

動画マニュアルtebikiを導入し、安全対策・教育に成功した製造業の事例を3つご紹介します。実際にどのような効果を得ているのか見ていきましょう。より多くの企業事例と効果を知りたい方は、以下の導入事例集もご覧ください。

株式会社ロジパルエクスプレス

物流サービスを提供している株式会社ロジパルエクスプレスは、正確な情報が伝わりにくい紙マニュアルによって、安全や品質に影響を与えてしまっていることを問題視していました。実際に、台車から荷物が落ちるといったヒヤリハットが起きてしまっていたそうです。

そこで、さまざまな動画マニュアル作成ツールを検討したうえで、圧倒的に操作性がよかったtebikiを導入。導入後、動画を見ておいてもらうだけでも安全品質意識を担保できていると実感いただきました。さらに、お客様からも「品質が上がっている」と評価をいただいたそうです。

株式会社ロジパルエクスプレスの導入事例をより詳細に知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

インタビュー記事:動画で全拠点の安全品質意識の向上と業務ノウハウの可視化を達成

御幸毛織株式会社

御幸毛織株式会社は、1921年設立の繊維メーカーです。同社では、従業員教育を一部の社員に依存しており、教育の質がばらつくことで作業ミスや漏れなどのヒヤリハットが発生することを課題視していました。

そこで御幸毛織株式会社は、課題解決のために動画マニュアルtebikiを導入しました。特に、現場の事故によるトラブルや被害を視覚的に理解できる、“べからず動画”を作成し、潜在的に潜む危険性を動画で再現し訴えることでヒヤリハットの削減や現場の安全教育を促進されています。

結果として属人的な教育方法から脱却し、標準化された教育内容を全従業員に提供できるようになりました。

御幸毛織株式会社の導入事例をより詳細に知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

インタビュー記事:明治時代創業の繊維会社が挑む技術伝承!ITテクノロジーを駆使して伝統芸を若手へ伝達

大同工業株式会社

大同工業株式会社は、オートバイや自動車、産業機械、福祉機器など幅広い事業を展開するグローバル企業です。同社では教え方のバラつきによるヒヤリハットが発生しており、早急な対策が求められる状況でした。特に、試験手順の小さな違いが原因で、ヒヤリハットや評価結果のエラーが発生する問題を課題視していたとのこと。

そこで動画マニュアルtebikiを導入し、部署内全員で試験手順を再標準化することで、ヒヤリハットや評価エラーの削減を実現しました。tebikiは視覚的に手順を確認できるため、言葉だけでは伝わりにくい「コツ」や「ポイント」も効果的に伝えることが可能です。結果として業務の標準化が進み、教育工数も大幅に削減されました。

大同工業株式会社の導入事例をより詳細に知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

インタビュー記事:製造業の技術部門の業務を動画で標準化。教育工数を8割削減し、業務の効率化・最適化も実現。

まとめ

指差呼称は、作業ミスを防ぎ労働災害を未然に防ぐ効果的な安全確認手法です。科学的にもその有効性が証明されており、鉄道業界をはじめ、製造業・建設業・倉庫業など多くの現場で活用されています。

しかし、形骸化や実施のハードルといった課題もあり、定着させるためには指導者の実践や定期的な教育が重要です。動画を活用した教育コンテンツを取り入れることで、効果的に指差呼称の定着を図ることができます。職場全体で安全意識を高め、労働災害ゼロを目指しましょう。

本記事でご紹介した動画マニュアルtebikiであれば、複雑そうに見える動画マニュアルを簡単に作成できます。詳細を知りたい方は、以下の画像から資料をご覧ください。