動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」とデジタル現場帳票「tebiki現場分析」を展開する現場改善ラボ編集部です。

食品工場では、他の製造業以上に「品質管理」が重要です。もし不十分な場合、異物混入や食中毒といった深刻なリスクにつながり、消費者の信頼を大きく損なうおそれがあります。

本記事では、食品工場における品質管理の意味や役割をはじめ、実践すべき管理手法や現場で押さえておきたい重要なポイントまで詳しく解説します。

目次

食品工場の品質管理とは?意味や仕事内容を解説

食品工場の品質管理とは、製造される食品の「安全性」と「一定の品質」を守るために行う管理業務全般を指します。つまり、製品の規格管理や工程管理、衛生管理、設備管理も品質管理の一部です。

特に食品は人が直接口にするものであり、異物混入や食中毒といった万が一の事態を防ぐために、特有の厳格なルールや管理体制の構築が求められます。

- 食品工場の品質管理で行うこと

- 食品工場における品質管理の仕事内容

- 食品工場における品質管理の必要資格

食品工場の品質管理で行うこと

食品工場における品質管理とは、主に3つの活動に分けられ、それぞれをバランスよく行う必要があります。

| 品質保証(QA) | ・品質を保証する仕組みづくり ・顧客に約束した品質を確実に提供する体制 |

| 工程検査 | ・実際の製造現場での品質の作り込み ・検査・測定・モニタリングによる品質の維持 ・不良品の検出と排除 |

| 品質改善 | ・継続的な品質向上活動 ・問題の根本原因分析 ・改善し続ける体制 |

食品工場における品質管理の仕事内容

食品工場における品質管理の仕事内容は、主に以下で構成されています。

- 製造ラインや作業環境の清掃・消毒

- 金属探知機や目視検査などで異物混入を防ぐ

- 保存・加工環境や設備の状態を適切に管理する

- 製品が安全基準を満たしているか検査する

- 消費者や取引先からの指摘に対し、原因究明・再発防止策を実行する

- データや不良品率を分析し、製造工程や管理体制の改善に生かす など

食品工場における品質管理の必要資格

食品工場での品質管理を行う上で必須の資格はありませんが、取得しておくと役立つ資格は以下の通りです。

| 資格名 | 資格の概要 |

|---|---|

| 食品衛生責任者 | 食品を衛生的に取り扱うために、1人以上の配置が義務付けられている資格者 |

| 食品衛生管理者 | 食肉製品など特に衛生上の考慮が必要な食品を扱う施設に配置が義務付けられている資格者 |

| HACCP管理者 | HACCPシステムに関する専門知識を保有する者 |

ここまで、食品工場における品質管理の基本について解説しましたが、実際に行うことで工場や商品にどのようなメリットがあるのでしょうか?次項で詳しく見ていきましょう。

食品工場での品質管理強化で得られるメリット

食品工場での品質管理の強化により、大きく分けて3つのメリットが得られます。具体的にどのような効果があるのか、詳しく見ていきましょう。

- 顧客満足度の向上

- リスク管理体制の強化

- コスト削減・廃棄ロスの低減

顧客満足度の向上

食品業界において顧客満足度を大きく左右するのは、安全で高品質な製品を安定して供給できるかどうかです。品質にばらつきがなく、安心して口にできる商品を継続的に届けられる食品工場は、消費者から自然に信頼され、長く選ばれ続ける存在となります。

さらに、品質管理を強化すれば、クレームやリコールなどのトラブルが減り、企業の信頼性やブランドイメージが向上できます。その結果、取引先との関係も安定し、新たなビジネスチャンスの拡大にもつながるでしょう。

リスク管理体制の強化

食中毒や異物混入が一度でも起これば、消費者の安全を脅かすだけでなく、企業の存続を揺るがしかねないのが食品製造業界です。だからこそ、品質管理によるリスク管理体制の強化は欠かせません。

HACCPで危害要因を事前に分析・管理すれば事故を未然に防止でき、トレーサビリティを整備することで、万一の際も迅速に原因究明や商品回収が可能です。

コスト削減・廃棄ロスの低減

食品工場で品質管理を強化することは、コスト削減にも直結します。例えば、不良品の発生率が下がれば、製造ラインのやり直しや返品対応にかかる人件費や材料費を抑えられます。

さらに品質データを収集・分析し、原因を特定して改善サイクルを回すことで、歩留まりを継続的に向上させ、廃棄ロスの削減にもつながるでしょう。

次項では、こうした品質管理をどのように実施するかを詳しく解説していきます。

食品工場における品質管理手法とは?

食品工場における代表的な品質管理手法は以下の通りです。それぞれについて詳しく解説していきます。

- 一般衛生管理の徹底

- HACCPシステムの運用

- 食品トレーサビリティの確保

- 国際認証(マネジメントシステム)の取得

一般衛生管理の徹底

食品工場における品質管理の基本は、一般衛生管理の徹底です。これは、HACCPシステムを導入する前段階としても欠かせません。

一般衛生管理は、日々の5S(7S)活動を基盤とし、次のような項目が含まれます。

- 工場内の定期的な清掃・消毒

- 設備・器具の点検と洗浄

- 温度や湿度の管理

- 従業員の手洗い・手指消毒、健康管理

- ゾーニングによるエリアの区分管理

- そ族・昆虫の防除

- 使用水の衛生管理

- 廃棄物の適切な処理 など

具体的な内容については以下の関連記事をご参照ください。

関連記事:一般衛生管理とは?PRPやHACCPとの違いも解説

また、現場改善ラボでは、食品製造の基盤となる5S活動を失敗させないためのアクションや「重要なS」について解説したセミナー動画を無料配信中です。気になる方はあわせてご覧ください。

>>『生産性を高める5S活動 正しい運用に欠かせない「重要なS」とは 』を見てみる

HACCPシステムの運用

食品工場における品質管理の中心的な仕組みが「HACCP(ハサップ)」です。食品衛生法の改正により導入が義務付けられていますが、実際には運用が形だけで終わってしまうケースも少なくありません。

HACCPとは、食品製造の過程で発生しうるリスク(例:食中毒菌の繁殖、異物混入など)を分析・特定し、それを防ぐために重点的に監視する工程を設ける仕組みです。

たとえば以下のように数値基準を設定し、満たしているかをチェックします。

| 具体例 | 確認方法 |

|---|---|

| 加熱工程 | 中心温度〇℃以上〇分以上の加熱 |

| 冷却工程 | 〇分以内に製品温度〇℃以下まで冷却 |

HACCPの本質は「記録を残すこと」ではなく、基準を外れた際の原因究明と是正措置を講じることにあります。これが徹底されなければ、導入しても形だけに終わってしまうため、現場で確実に機能させる仕組み作りが不可欠です。

現場改善ラボでは、HACCPの専門家を招き、HACCPを実施する上でのポイントや課題について解説したセミナー動画を配信中です。興味のある方は、こちらも是非ご覧ください。

>>『食品事故ゼロ!HACCPに基づく安心安全な「衛生管理」手法』を見てみる

食品トレーサビリティの確保

食品工場における品質管理の中で、近年とくに重要視されているのがトレーサビリティの確保です。トレーサビリティとは、原材料の仕入れ・製造・流通・販売に至るまでの履歴を記録・追跡できる仕組みを指します。

トレーサビリティが正しく機能すれば、万が一食中毒や異物混入といった事故が発生しても「どの原材料に問題があったのか」「どのロットが対象か」を迅速に特定可能です。これにより、必要最小限の商品回収で被害を抑え、消費者や取引先からの信頼を守ることにつながります。

引用元:農林水産省「食品トレーサビリティ『実践的なマニュアル』総論」

具体的な内容やトレーサビリティの導入方法については、以下の記事をご覧ください。

関連記事:食品トレーサビリティとは?メリットやデメリット、事例も解説

国際認証(マネジメントシステム)の取得

食品工場における品質管理を強化するなら、国際認証(マネジメントシステム)の取得も検討するとよいでしょう。

国際認証(マネジメントシステム)とは、食品安全や品質に関する国際的な基準を満たしていることを第三者機関が証明する仕組みを指します。取得・維持には一定のコストや労力がかかるものの、ブランド価値の向上やグローバル市場への参入、取引先や消費者に対して高い信頼性を示すことができます。

代表的な国際認証(マネジメントシステム)は以下の通りです。

| 国際認証 | 概要 |

|---|---|

| ISO22000 | 食品安全マネジメントシステムに関する国際規格。HACCPやISO9001(品質マネジメント)の考え方を統合させた規格 |

| FSSC22000 | ISO22000を基盤とし、より厳格な要求事項を加えた規格。大手食品メーカーやグローバル市場での取引で求められる場合がある。 |

| JFS規格 | 日本発の食品安全マネジメントシステム。HACCPの考え方を含む3つの構成要素からなる。 |

上記のような国際認証(マネジメントシステム)の取得・運用には厳しい要求を満たすための現場教育が不可欠です。現在、その実践的な方法を解説した無料セミナー動画「FSSC22000の要求水準を満たすための現場教育」を公開しています。気になる方はあわせてご覧ください。

>>『FSSC22000の要求水準を満たすための現場教育』を見てみる

食品製造現場の品質管理における重要ポイント

食品工場における品質管理の大事なポイントについて、なぜそれが重要なのか、具体的にどのような取り組みが行われているのかを事例を交えて解説します。

- 衛生管理の徹底

- 標準作業手順(SOP)の遵守

- 記録データの活用と分析

- 教育・訓練の継続

衛生管理の徹底

食品工場における衛生管理の徹底とは、単に手洗いや器具の洗浄にとどまらず、確実に実行・維持できる仕組みを整えることを意味します。

例えば、器具の洗浄を例にとると、ただ「洗う」ではなく具体的な運用ルールまで落とし込む必要があります。

- 洗浄の頻度はどの程度か?

- 使用する洗剤の種類や濃度はどうするか?

- 洗浄が不十分だった場合の再処理手順はあるか?

上記の部分まで明確にすることで、はじめて衛生管理の徹底につながります。

標準作業手順(SOP)の遵守

食品製造現場での品質安定に欠かせないのが、標準作業手順(SOP)の遵守です。

作業ごとに手順が統一されていなければ、現場ごと・人ごとにムラが生じ、品質のばらつきや不良発生につながってしまいます。そのため、標準作業手順は単に作成するだけでなく、以下のように現場で使える状態にする必要があります。

| 具体例 | 概要 |

|---|---|

| チェックリストの導入 | 作業者が作業ごとに「やった・やっていない」を確認できる仕組みを設ける |

| 監査・巡回でのチェック | 定期的に現場をチェックし、実際に手順通りに行われているかを確認する |

| デジタル化 | 機械や作業場所にQRコードを設置し、タブレットやスマホから手順動画をすぐに確認できる環境を整える。 |

実際に、冷凍食品を手がけるテーブルマーク株式会社には以下の課題がありました。

作業手順書はあったものの、教える人によって指導内容にばらつきがありました。そのため、新人さんなどは認識の違いが多少生じていました。その結果、新人さんの視点では「AさんとBさんで言っていることが違う」と悩んでしまうような場面もあったそうです。

そこで動画マニュアルを導入しつつ使用機器にQRコードを貼り付け、読み込むことでいつでも手順を確認できる仕組みを構築。結果として、品質安定と教育効率の向上を同時に実現しています。

QRコードを読み込み、動画マニュアルを確認する様子-1024x576.png)

テーブルマーク株式会社で実際に使用した動画マニュアルについて知りたい方はこちらをご覧ください。

記録データの活用と分析

食品工場の品質管理では、記録データの活用と分析も重要です。感覚や経験に頼った改善ではなく、実際の数値やデータを基に課題を明らかにすることで品質の安定や生産効率の向上につながります。

実際にある現場では、以下のような問題がありました。

”生きたデータ活用ができていない”という課題がありました。例えば、製造管理項目において、毎日の定時チェックで測定値を記録していたものの、その数値が徐々に上昇していることに気付くのが遅れていました。前月と比較すると1.4倍程度まで上がっており、異常があったにもかかわらず、迅速な対応ができませんでした。

そこで帳簿をデジタル化し、データを入力するだけでリアルタイムに集計結果が可視化される体制を構築。異常が発生した際の気づきが素早くなり、課題の特定や対策の立案にも役立てられるようになりました。

実際に使用したデジタル帳票ツールについて知りたい方はこちらをご覧ください。

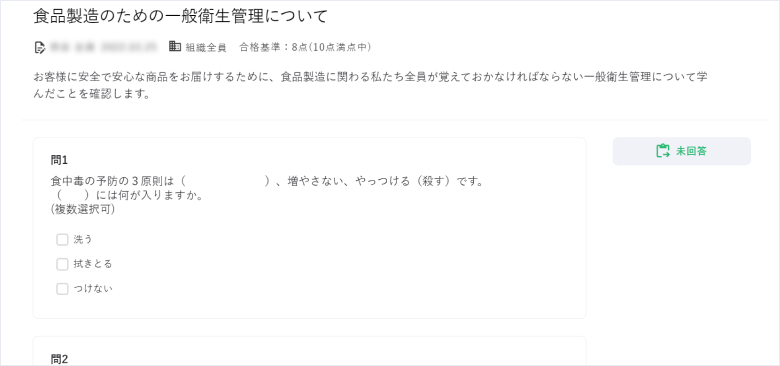

教育・訓練の継続

単に作業手順や衛生ルールを「知っている」だけでなく、教育・訓練の継続によって実際に現場で「できる」状態にすることが重要です。具体的な取り組み例は以下の通りです。

- 実務・筆記テストの実施

- 定期的な既存従業員向けフォローアップ研修

- 習熟度の評価制度の導入

- 過去の異常事例を教材にしたシミュレーション訓練

実際の解決事例として、食肉の生産・加工などを行う株式会社大商金山牧場の取り組みをご紹介します。

同社では、食肉の安全確保のために学習に力を入れていたものの、文章や写真だけでは伝えきれない動作はOJTに頼らざるを得ず、新人の理解度を把握しにくいという課題がありました。

そこで、動画マニュアル+テストも実施できるツールを導入。OJTにかかる教育工数を約5割削減しつつ、テストで新人の理解度を数値化できるようになりました。

ここで紹介した動画マニュアル+テスト機能のツールについては、次項で詳しく解説します。

食品工場の品質管理を手助けするおすすめのツール

食品工場での品質管理を行う上で、現場作業員の使いやすさ・シンプルさ・わかりやすさを重視して作成されたおすすめツールをご紹介します。

- 動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」

- デジタル現場帳票「tebiki現場分析」

tebiki現場教育

tebiki現場教育は、動画形式のマニュアルをかんたんに作成できるツールです。作成方法はいつもの作業をスマートフォンで撮影するだけ。シンプルな操作性と使い勝手の良さが魅力です。

tebiki現場教育はただ動画マニュアルを作成できるだけでなく、以下の機能も搭載されています。

| 自動文字起こし機能 | 動画内の音声は自動で文字起こし!誤字や言い回しを少し修正するだけで、手間なく字幕付きマニュアルが完成します |

| レポート機能 | 誰が・いつ・何を見たかがわかり、教育の抜け漏れを防げます |

| テスト機能 | テストで理解度を可視化!自己採点で学びを定着させます |

| 自動翻訳機能 | ボタンをタップするだけで、100か国語以上の言語に翻訳可能 |

動画マニュアルを作るだけではなく、教育管理の機能も備わったtebiki現場教育についてのより詳細な情報は、以下のサービス紹介資料からぜひご確認ください。

>>食品工場の品質管理に役立つ機能が搭載!動画マニュアル「tebiki現場教育」の資料を見る

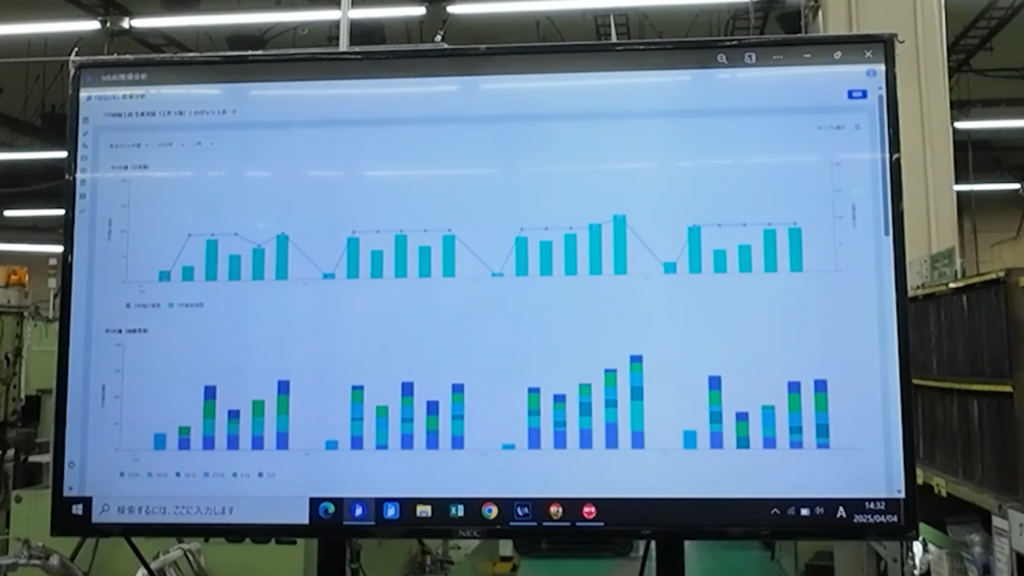

tebiki現場分析

tebiki現場分析は、紙やExcelで運用されている現場帳票を電子化し、記録・承認・管理・データ分析まで一元管理できるツールです。

従来は、紙帳票で記録→管理者の承認→Excelへの転記→関数やマクロでの集計・分析という多くの手間が発生し、本来の目的である「データ分析による業務改善」まで手が回らない現場も少なくありませんでした。

▼tebiki現場分析でできること▼

- スマートフォンやタブレットで現場記録

- リアルタイムで管理者が承認・確認

- 自動計算や管理図・パレート図で現場データを即座に可視化

- 異常値は強調表示+メール通知で即時把握

- 写真や画像の記録も可能で、紙では難しい情報管理も実現

これにより、従来タイムラグが生じていた異常検知から原因分析・対策実行までの時間を大幅に短縮。不良品の流出や生産停止など、重大な問題に発展する前にスピーディーに対応できます。

▼tebiki現場分析 不良品の自動集計ダッシュボード▼

-1024x576.png)

tebiki現場分析のサポート体制やその他の機能についても詳しく知りたい方は、以下の画像をクリックしてください。

>>記録・承認・管理・データ分析で品質管理をサポート!デジタル帳票「tebiki現場分析」の資料を見る

まとめ

食品工場の品質管理とは、製造される食品の安全性と一定の品質を守るために行う管理業務全般を指します。主に品質保証(QA)・工程検査・品質改善 の活動に分けられ、これらをバランスよく実施することが重要です。

現場での品質管理は、衛生管理の徹底、標準作業手順(SOP)の遵守、記録データの活用と分析、教育・訓練の継続といったポイントを押さえることが効果的です。さらにtebiki現場教育やtebiki現場分析のようなデジタルツールを活用すると、作業の標準化やデータ分析を効率化し、現場の品質向上に直結させることができるでしょう。

本記事でご紹介したtebiki現場教育やtebiki現場分析の詳細を知りたい方は、是非以下の画像をクリックしてご確認ください。