かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。

食品工場における作業手順書は、作業を効率化し、高品質な製品を作るための重要な要素です。しかし、「明確な作業手順書がなく教え方がバラバラ」「手順書を作りたくても、時間が取れない」などとお悩みの方が多いのではないでしょうか?

本記事では、食品工場での作業手順書例から作り方、必要項目、標準化のためのポイントまでくまなく解説します。無料ダウンロード可能の作業手順書テンプレートもご用意しているので、作業手順書作成を考えている方は是非参考にしてください。

なお、食品衛生や現場教育の仕組みづくりに関心のある方には、別紙の資料『食品トラブルを防ぐ!衛生管理を「守られる仕組み」に変える教育法』もおすすめです。現場で衛生ルールを“守らせる”のではなく“自然に守られる”状態をつくるための実践的な方法をまとめています。

>>食品トラブルを防ぐ!衛生管理を「守られる仕組み」に変える教育法を見る

目次

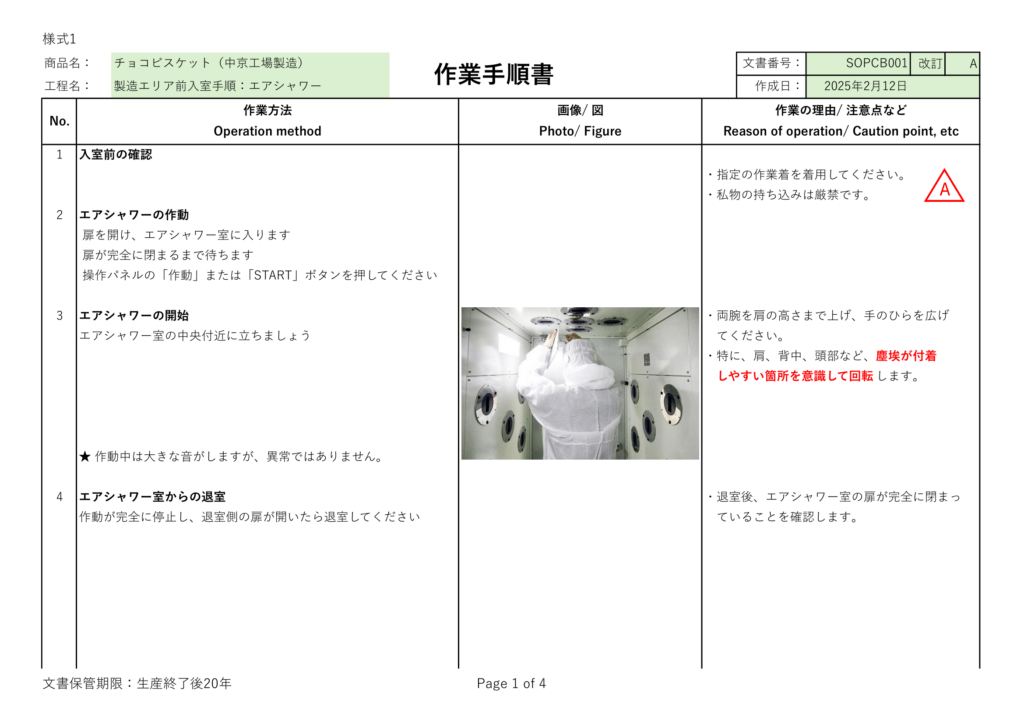

食品工場での使用を想定した作業手順書の見本例

上の画像は、食品工場への入室の際に使われる「エアシャワーの浴び方」の作業手順書の例です。この例のように手順をわかりやすく示すことで、不良やミスを防ぐことが可能になります。

作業手順書を簡単に作成したい方は、後述する『無料DL可◎食品工場での作業手順書テンプレート』からテンプレートを無料ダウンロードしてご活用ください。

食品工場の作業手順書に必要な項目

食品工場の作業手順書は、厳しい規制や法令を遵守させるとともに、正確でわかりやすいものでなければなりません。

従業員がスムーズに作業へと進める作業手順書を作ることで、一貫して質の高い商品を生産でき、生産性の向上にもつながります。具体的には、以下のような項目を加えるとよいでしょう。

作業手順書は「作って終わり」ではなく、運用されルールが守られることが本当に目指すべきゴールだといえます。衛生管理などの現場ルールを守らせるコツや好事例については、以下の資料もご覧ください。

>>食品トラブルを防ぐ!衛生管理を「守られる仕組み」に変える教育法を見る

工場入室手順

入室時に従業員が清潔な状態でないと、食品の汚染や微生物の侵入につながる可能性があります。そのため、工場への入出手順を手順書に盛り込みましょう。入室手順のような基本的な内容を手順書化することで、新人受入の工数を削減する効果も期待できます。

食品工場の作業手順書に含めるべき工場入室手順は、以下のような点が挙げられます。

- 健康状態の確認 / 報告方法

- 作業着や帽子の着用方法

- 髪の毛やホコリなどの異物混入対策方法

- 手洗い方法 など

トイレや休憩室などの退室・入室方法についても手順化するのがおすすめです。

関連記事:【テンプレあり】食品工場の入室マニュアル見本例!効果的に衛生管理を行うには?

製造過程での作業手順

製造過程での作業手順が明確になっていないと、従業員ごとに作業手順が異なり、品質や安全性にバラつきが生じる可能性があります。消費者に安心な製品を届けるために、製造に必要な作業手順は標準化して、手順書に落とし込みましょう。

製造に必要な作業の多くは、動きを伴うものになります。文書だけでは細かい動きやニュアンスが伝わりにくいので、動画を活用した手順マニュアルがおすすめです。

▼動画を使った手順書の例▼

(音量にご注意ください)

食品製造業での動画マニュアル活用効果を知りたい方は、以下をクリックして事例集をぜひご覧ください。

衛生管理方法

食品工場での衛生管理は、高いレベルが求められ、たった1人の衛生管理不足が商品に大きな影響を及ぼします。衛生管理方法を明確に定めることで、食品が汚染されるリスクを最小限に抑えられるため、作業手順書に追加しましょう。

作業手順書に含めるべき衛生管理方法は、以下の通りです。

- 個人衛生管理方法(手洗いの方法など)

- 汚染防止のための対策

- 納入業者などの健康管理方法

- 器具や機器の洗浄 / 保管 / 殺菌方法

- ゴミの分別と廃棄方法

- 食品の取り扱い方法

- HACCPシステムに基づく記録方法 など

現場改善ラボでは、専門家による「HACCPに基づく衛生管理手法」の解説動画を無料公開しています。食品衛生管理における実践的なポイントを知りたい方は、以下からぜひご視聴ください。

>>>食品衛生のプロによる「衛生管理における実践的方法」を動画で見る

清掃方法

設備や機器の清掃方法が定められていることで、清潔度を保ち、食品の安全を確保できます。清掃器具の使い方だけでなく、使う洗剤の種類や保管方法、いつ行うのかも詳しく明記しましょう。

食品工場の作業手順書に含めるべきポイントは以下の通りです。

- 作業項目(例:照明器具の清掃)

- 実施時期(例:1回/6カ月および汚れが目立つ場合)

- 使用薬剤(例:中性洗剤 )

- 使用器具(例:ふきん、使い捨て手袋)

- 作業工程、措置、対策

関連記事:【食品工場の掃除マニュアル】床やラインの清掃方法を解説!きつい場所や頻度は?

安全対策方法

食品製造業は、労働災害が多い業種の1つです。特に、転倒 / 巻き込まれ / 切れ・こすれなどが多いです。安全対策方法が確立していることで、作業中の事故やケガのリスクを最小限に抑え従業員の安全を確保できます。

日常的な安全対策方法だけではなく、緊急時(停電、火災、地震など)の対処方法や、食中毒事故発生時対応(製品回収など)についても明らかにしておく必要があるでしょう。

現場改善ラボでは、元労基署長が解説する食品製造業のための「安全衛生教育」の動画を無料で公開しています。安全衛生の意識を浸透させる実践的な方法などをご紹介していますので、手順書に盛り込む内容を考える際に参考にしてください。

作業手順書 / 標準作業手順書の作成手順

何も計画を立てずに手順書を作成すると、使いにくいものになってしまい形骸化してしまう可能性が高いです。食品工場で使う作業手順書 / 標準作業手順書を作成する際は、以下の手順を基本として作りましょう。

現場改善ラボでは、細かなカンコツがしっかり伝わるような「本当に使える」手順書作成のポイントをご紹介している資料のご用意もございます。気になる方は、以下から無料ダウンロードのうえ、ぜひご覧ください。

STEP① 活用する場面や目的を明確にする

まずは「どんな場面で手順書が必要になるのか」「どういった目的で必要になるのか」の2点を整理します。

- 「どんな場面で手順書が必要になるのか」

→(例)手洗い、食材の加熱、清掃など - 「どういった目的で必要になるのか」

→(例)生産性向上、品質管理、安全性確保など

5W1H(いつ/どこで/誰が/何を/なぜ/どのように)の視点で、業務開始の時点から整理していくと必要な項目や内容に目星が付けやすくなります。

STEP② 形式を決める

手順書における形式とは、手順書のテンプレートやフォーマットのことを指します。形式を決めることは、手順書のわかりやすさや見やすさに直結するといっても過言ではありません。

具体例としては、以下の4つの形式があります。

- フローチャート形式:手順を図や図表で表す

- テーブル形式:表形式で手順を示す

- 文書形式:文書をベースに手順を示す

- 動画形式:動画で手順を示す

複雑な作業や機械の操作が必要な食品工場では、動きを直感的に理解しやすい「動画形式」での手順書作成がおすすめです。文字や写真では伝えにくい動きをそのまま伝えられるため、読解力や言語の壁が影響しないのも魅力です。

食品工場における動画マニュアルの有効性は、後述する『動画の作業手順書で教育を最適化している食品工場事例』で詳しく解説します。

STEP③ 手順ごとに内容を盛り込む

工程ごとに手順を細かく分けて、具体的に説明しましょう。作業を行う上で必要になる情報や注意点、必要な道具や機器を含めてモレなく詳細に記載しましょう。手順ごとにチェック項目を記載すれば、作業の確実性を高めることができます。

STEP④ 一部の現場で運用する

手順書の作成が完了したら、一部の現場で実際に試してみましょう。実際に運用することで、適用性や改善点が明確になります。

運用後は、使ってみた感想やわかりにくい箇所などをヒアリングしましょう。ヒアリング結果をもとに、必要に応じて改善を行うことで、よりわかりやすい手順書が完成します。

STEP⑤ 工場全体へ共有する

作業手順書が形骸化してしまう工場の特徴として、「手順書の存在が知られていなかった」「どう管理しているのかわからなった」という声が挙がっていることが多いです。そのため、手順書が完成したら必ず手順書の存在を工場全体へ共有して、手順書の活用を促しましょう。

作業手順書の共有方法としては、以下がおすすめです。

- 社内ポータルで公開する

- 朝礼や終礼時に知らせする

- OJTの事前教育として作業手順書を活用する など

共有して活用が始まった後も、半年に1回など定期的に内容の更新や見直しを行いましょう。そうすることで、継続的に活用される作業手順書になります。

無料DL可◎食品工場での作業手順書テンプレート

作業手順書を効率的に作成したい方は、テンプレートを活用してみましょう。形式をイチから作成しなくて済むので、作成時間を削減できます。

以下のフォームより現場改善ラボのメルマガにご登録いただくと、画像のような作業手順書テンプレートを無料ダウンロードいただけます。自社工場で使いやすいようにカスタマイズしながら、わかりやすい手順書整備のためにぜひご活用ください。

▼作業手順書ダウンロードはこちら▼

わかりやすい作業手順書を作るポイント

作業手順書が「形だけのもの」にならないよう、見返しやすく理解しやすい作業手順書を作成する必要があります。作成の際には、以下4つのポイントを参考にしてください。

読み手のことを考慮して具体的に伝える

「この粒度で書けば伝わるだろう」と手順を簡略化したり、事前情報を得ている前提で基礎的な内容を書き飛ばしたりすると、詳細な内容がわかりにくい使えない作業手順書となってしまいます。手順書の内容は、具体的かつわかりやすく伝わるようにしましょう。

例えば、ロール台車の運び方を伝える場合、「移動時は1段開いてください」とだけ記載されていると、「なぜ開かないといけないか?」「どの段を開けばいいのか?」があいまいです。背景や対象作業の内容が伝わっていないと、ルール不遵守などトラブルの原因になる可能性があります。

そこで、「閉めて運ぶとロールが倒れてケガをします。移動時には必ずロール台車の1番下の段を開いてください」のように、具体的にできる部分やを見直すことで、「守らないと何が起きるのか?」が誰にでもイメージできるようになります。

▼読み手を考慮されたわかりやすい動画マニュアル▼

(音量にご注意ください)

半年に1回程度内容を更新する

技術や衛生管理基準などが日々変化する食品業界では、現状の手順が最適とは限りません。また、新しい原材料の採用や機器の導入などによって、手順が変わってくることもあるでしょう。

そのため、半年に1回程度は内容の更新を行い、常に作業手順書には最新の情報が書かれているようにしましょう。

作業手順の不遵守による品質不良やケガの発生など、緊急性が高い問題が発生した際には、対応策や防止策をすぐに更新するのがおすすめです。防止策の記載があるにも関わらず問題が発生した場合、内容や表現に不備があるので、改善を行いましょう。

専門用語などの難解な言葉は避ける

専門用語や難しい表現は作業者にとって理解しにくく、誤解や不確実性を生む原因になります。作業手順書は、配属したての新人であっても理解できる状態を目指しましょう。

もし作業手順書を見ても理解できなかった場合、作業者は「直接聞いた方が早い⇒口頭ベースで内容がバラつく⇒手順不遵守が起きる」という負のサイクルを繰り返すだけでなく、教育者のフォロー工数も発生してしまいます。

作業手順書に明確でわかりやすい表現を用いることで理解しやすくなるのはもちろん、結果的に教育担当者の負荷も軽減します。

動画を活用する

文字だけの説明では実際の作業内容を理解がしにくい場合がありますが、動画を活用すれば、作業手順書の理解度が格段に向上させることが期待できます。言葉だけでは伝えきれない微妙なニュアンスやコツも、動画ならば直感的に把握できるでしょう。

▼食品工場で動画の作業手順書を使うメリット▼

- 視覚情報によって理解度が向上する

- 教育内容のバラつきがなくなる

- 教育訓練の工数やコストが削減できる

- カンコツも動画で伝わるため技術伝承が促進する など

食品製造業での動画マニュアル導入メリットを資料でまとめて読みたい方は、以下をクリックして事例集をご覧ください。

とにかく簡単!動画マニュアル作成なら「tebiki」がおすすめ

動画マニュアルを導入するなら、とにかく簡単に作成・閲覧・管理できるものを選びましょう。数ある動画マニュアルの中でとくにおすすめしたいのは「tebiki」です。

▼動画マニュアル作成ツール「tebiki」紹介動画▼

tebikiには、主に「動画を簡単に作成できる機能」と「教育管理ができる機能」があります。

- 音声認識による自動字幕生成

- 100カ国語以上への自動翻訳

- 字幕の読み上げ(多言語にも対応)

- アクセス履歴等がわかるレポート機能

- オリジナルのテストを作成できるテスト機能

- 従業員のスキルを評価・可視化できる機能 など

実際に導入いただいている企業からは、「tebikiは単なる動画作成ソフトではなく“社員教育ツール”」という声もいただくほど現場教育に特化したツールです。そのため、効果的な作業手順書の整備が可能になるでしょう。

tebikiには食品工場などの現場教育に役立つ機能が、まだまだ搭載されています。詳しくは、以下のサービスご紹介資料をぜひご覧ください。

動画の作業手順書で教育を最適化している食品工場事例

動画マニュアルtebikiで作業手順書作成を行っている食品工場を3社ご紹介します。実際にどのような効果を得ているのか見ていきましょう。より多くの導入事例を知りたい方は、以下から導入事例集を無料ダウンロードしてご覧ください。

タマムラデリカ株式会社

▼動画マニュアルtebiki活用事例動画:タマムラデリカ株式会社▼

大手コンビニエンスストアの専用工場であるタマムラデリカ株式会社では、紙のマニュアルでは細かいニュアンスが伝わらず、従業員間での指導内容に差が生じていました。教育方法を模索する中でtebikiを知り、導入へと至りました。

その結果、1回あたり2時間かかっていた教育時間を30分に削減成功! さらに、外国人労働者向けの多言語マニュアル作成の手間が省け、動画マニュアルの作成時間も75%の大幅削減を実現しました。

タマムラデリカ株式会社の導入効果をより詳しく知りたい方は、以下からインタビュー記事をご覧ください。

インタビュー記事:動画マニュアル作成時間が75%削減!教育体制を強化し、お客様に喜ばれる商品を提供したい

イセ食品株式会社

鶏卵業界において国内最大手で100年以上の歴史があるイセ食品株式会社では、外国人の従業員が増えている一方で、日本語での座学研修が行われ、重要な内容が伝わらないことを問題視していました。そこで、動画での教育ができ、100カ国語以上に対応できるtebikiの導入に至ります。

その結果、外国人従業員の理解度が向上し、現場での作業がスムーズに!また、教育者の負担軽減や工場内・工場間での作業標準化の推進にもつながりました。

イセ食品株式会社の導入効果をより詳しく知りたい方は、以下からインタビュー記事をご覧ください。

インタビュー記事:導入3ヶ月で動画200本作成。製造現場の作業標準化と多能工化を推進しています。

日世株式会社

ソフトクリーム総合メーカーの日世株式会社では、従業員研修にかかる膨大な教育工数や、指導者によって生じる教育内容のズレを問題視していました。研修では50枚近くあるスライドを使って、毎回同じことを説明していたことも……。

動画で繰り返し学べる環境整備を模索していたところ、簡単に動画編集ができるtebikiを導入。効果として、⼊職時研修の手間を1/10にまで削減することに成功しました!教育工数を削減できただけでなく、正しい内容がしっかり新⼈に伝わるため、新⼈スキルのボトムアップにつながっているそうです。

「以前は1つの動画マニュアルを作るのに1時間以上かかっていましたが、tebikiは5分で出来ました」と語る日世株式会社の導入効果をより詳しく知りたい方は、以下からインタビュー記事をご覧ください。

インタビュー記事:食品工場の動画マニュアル導入事例 | 新人研修の手間が1/10に!自動字幕翻訳で、外国⼈スタッフの理解度テスト正答率が100%になりました

より多くの企業事例を知りたい方は、以下の導入事例集も併せてご覧ください。 各社がどのような現場教育の悩みを抱えて、tebikiで解決してきたのかがわかりやすく1冊にまとまっています。

作業手順書作成に関するQ&A

作業手順書の作成の際に生じる疑問をまとめて解決。作成の前に一読しておくことで理解が深まりまるでしょう。

「作業手順書」と「作業標準書」の違いは?

「作業手順書」と「作業標準書」には、以下のような違いがあります。

| 作業手順書 | 全体の業務フローよりも、特定の作業プロセスにフォーカスしたもの (例)「衛生管理マニュアル」の中の「手洗い作業手順」 |

| 作業標準書 | 作業手順書の一種で、より「標準」に重きを置いたもの (例)「温度」「回数」などの作業中の基準値 |

作業手順書は誰が作成するもの?

マニュアル作成は、社内全員の仕事です。しかし、責任と権限の所在が曖昧になると作成が上手く進まないことが多いため、作成の責任者を決めて作成するとよいでしょう。

マニュアル作成の責任者には、以下の条件を満たす人が向いています。

- 業務ノウハウを理解している

- 教育が主要業務の1つ

- 新しい取り組みが好き

マニュアル作成において大事なのは「やる気」です。「マニュアルを作りたい!」という熱意のある人に任せることをおすすめします。

食品工場に作業手順書は必要?

食品工場において作業手順書は必要不可欠です。

作業手順書は、従業員が作業を行うための重要なガイドラインになります。作業手順書に基づき実施することで、作業の安全性が確保できるだけではなく、生産性の向上や品質維持にもつながります。また、教育内容を統一でき、教育のバラつきを防ぐことが可能です。

まとめ

食品工場における作業手順書は、プランのない状態で作成すると形骸化するおそれがあります。そのため、作成計画を立てて、見返しやすく理解しやすい作業手順書を目指しましょう。

食品工場の作業には、細かい動作や操作テクニックが多く含まれています。これらを文字だけで伝えるのは難しい……。そのため、視覚的に示すことができ、さらに100ヵ国以上の言語に対応する動画マニュアル「tebiki」の活用がおすすめです。tebikiを活用することで、作業の標準化だけでなく、効率的なマニュアルの整備や教育状況の可視化も可能になります。

tebikiの機能やサポート体制についてより詳しく知りたい方は、ぜひ以下の資料をダウンロードしてみてください。