かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。

飲食チェーンにおける衛生管理は、2021年6月から「HACCPに沿った衛生管理」が義務化されました。しかし「十分に実践できていない」「衛生基準に店舗間のばらつきがある」と悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、飲食チェーンにおける衛生管理の基本的な考え方から、現場で活用できるチェックリスト、マニュアルの作成方法まで、実務に役立つポイントをわかりやすく解説します。衛生管理を定着させるためのヒントが得られる内容になっているので、是非ご覧ください。

なお、HACCPについて詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください。専門家がHACCPにおける食品衛生管理のポイントをわかりやすく解説しています。

目次

【HACCP】飲食チェーンに必要な衛生管理の全体像

飲食チェーンにおける衛生管理の全体像と押さえておくべきポイントを解説します。実践に活かすために、まずは基本を理解しましょう。

- 食品衛生管理の基本と法律上の基準

- 衛生管理が「ひどい」と起こりうるインシデント

- 飲食チェーンで実施すべきHACCPの内容

食品衛生管理の基本と法律上の基準

食品衛生法第5条によると、食品を取り扱う全ての事業者に食品の衛生的な取り扱いが法律で義務付けられています。

食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。

さらに平成30年の食品衛生法改正により「HACCPに沿った衛生管理手法の導入」が義務化されました。2021年6月から完全施行され、リスクを未然に予測・防止する体制づくりが実施されています。

飲食店の衛生管理が「ひどい」と起こりうるインシデント

飲食店は消費者の口に入る直前の工程を担うため、わずかな衛生管理の不備が食中毒の発生といった重大な健康被害につながる恐れがあります。例えば、調理器具の不十分な洗浄や従業員の手洗い不足、適切でない食材の保存など、日常業務での小さなミスが大きな事故の引き金になることも少なくありません。

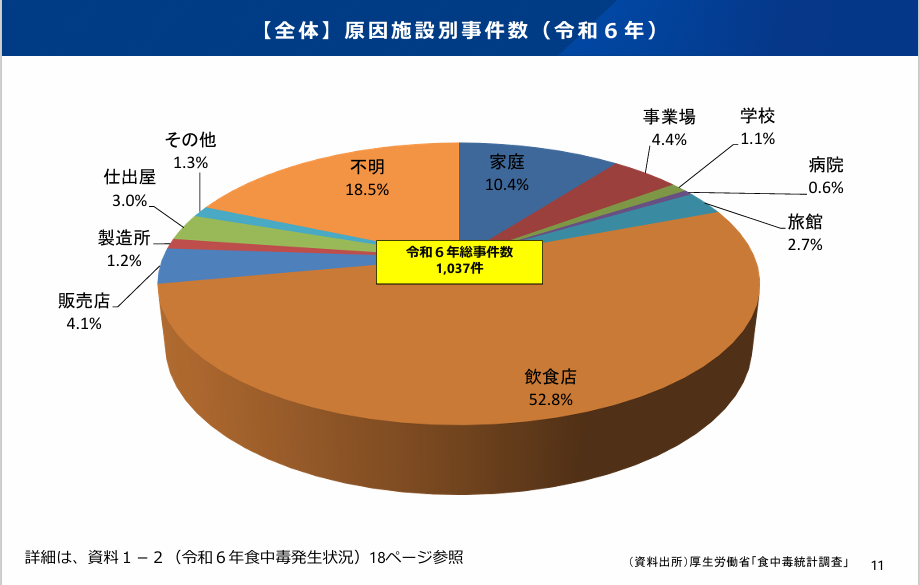

実際に、厚生労働省「令和6年食中毒発生状況の概要」によると、食中毒の発生場所のうち約53%が飲食店というデータが報告されています。

食中毒事件が一度でも起きれば、信頼は大きく損なわれ、食品衛生法違反による営業停止や損害賠償に発展する可能性もあります。日々の衛生管理には細心の注意が必要です。

実際に起きた食品事故や事故発生時の対応などを知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

関連記事:食品事故一覧!日本の有名事例をもとに対策・傾向を分析

飲食チェーンで実施すべきHACCPの内容

日本で実施されるHACCPには「HACCPに基づく衛生管理」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2通りがあります。2つの違いは以下の通りです。

| HACCPに基づく衛生管理 | HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 | |

|---|---|---|

| 方法 | HACCP7原則12手順の厳密な実施 | HACCP7原則12手順を簡略化したものを実施 |

| 方法詳細 | 手順1 HACCPチームの編成 手順2 製品説明書の作成 手順3 用途 ・対象者の確認 手順4 製造工程図の作成 手順5 製造工程図の現場確認 手順6 (原則1)危害要因の分析 手順7 (原則2)重要管理点(CCP)の設定 手順8 (原則3) 管理基準(CL)の設定 手順9 (原則4) モニタリング方法の設定 手順10(原則5)改善措置の設定 手順11(原則6)検証手順の設定 手順12(原則7)記録と保存方法の設定 | 1.厚生労働省が発表している手引書を読む 2.危害要因を理解する 3.衛生管理計画書を用意する 4.内容を周知する 5.記録・保管方法を決める 6.必要に応じて衛生管理計画書を見直す |

| 対象 | ・大規模事業者 ・と畜場(牛豚などの家畜を食肉に加工する施設) ・食鳥処理場 | ・加工した食品の全部又は大部分を小売販売している事業者 ・飲食店営業・喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者 ・小規模な営業者(従事する者の数が50人未満)など |

飲食チェーンにおける衛生管理手法は規模・業態によって異なります。

| 「HACCPに基づく衛生管理」の対象 | 「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象 |

|---|---|

| ・従業員数50人以上の事業場 ・製造/加工を行う大規模なセントラルキッチンを持つチェーン店 | ・従業員数50人未満の小規模事業場 ・一般的な飲食店舗(調理/提供が主体) |

多くの飲食チェーン店の個別店舗は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に該当します。ただし、本部のセントラルキッチンや食品製造施設を持つ場合は「HACCPに基づく衛生管理」が適用される可能性があります。

上記の方法の違いやHACCP基準の具体的な内容について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

関連記事:HACCP「基準A」「基準B」の違いは?衛生管理の要求事項も解説

飲食チェーン向け衛生管理チェックリスト|HACCP対応

飲食チェーンにおける衛生管理の基礎となる「HACCPの考え方」。日々の業務にすぐ使えるチェックリストをご紹介します。

- 一般衛生管理(PRP)

- 重要管理ポイント(CCP)

一般衛生管理(PRP)チェックリスト

一般衛生管理(PRP)は、食品の安全を確保するための基本的な衛生管理を指します。以下の項目をチェックすることで、現場での衛生管理が定着しやすくなるでしょう。

- 食材受け入れの衛生管理チェック表

- 冷蔵庫・冷凍庫内温度のチェック表

- 交差汚染・二次汚染防止の衛生管理チェック表

- 調理器具・設備の衛生管理チェック表

- 従業員の衛生管理チェック表

- トイレの洗浄・消毒の衛生管理チェック表

- 手洗いの衛生管理チェック表

食材受け入れの衛生管理チェック表

飲食チェーン店における食材受け入れ時の衛生管理は、その後の調理や提供工程全体の安全性を守るための最初の防衛線となります。衛生管理チェック項目は以下の通りです。

| チェック項目 | 詳細 |

|---|---|

| 包装状態 | ・包装に破れや傷がないか ・外箱や梱包材が汚れていないか |

| 表示 | ・表示されている原材料名や品種などに誤りがないか ・賞味期限が過ぎていないか |

| 品温 | ・品温が基準を満たしているか (目安:冷凍品は−18℃以下、冷蔵品は10℃以下、食肉・魚介類は4℃以下) |

| 目視チェック | ・劣化や腐敗が見られないか ・異臭がしないか ・鮮度が保たれているか |

特に赤魚やその加工品は、保管状態が不適切な場合に「ヒスタミン」による食中毒のリスクが高まります。鮮度管理と温度チェックの徹底が予防の鍵です。

冷蔵庫・冷凍庫内温度のチェック表

冷蔵庫・冷凍庫の温度チェックは、食材の劣化や食中毒菌の増殖を防ぐために重要です。保管温度の目安は以下の通りです。

| 保管場所 | 保管温度 |

|---|---|

| 冷蔵庫 | 10℃以下※ただし、液卵は 8℃以下 ※ただし、食肉・魚介類は4℃以下 |

| 冷凍庫 | -15℃以下 ※ただし、凍結卵は-18℃以下 |

上記の温度管理の他にも、以下の項目が徹底されているとよいでしょう。

- 食材を詰め込みすぎていないか

- 冷蔵庫・冷凍庫の扉を開けっ放しにしていないか

- 庫内は先入れ・先出しが徹底されているか

温度管理が必要なタイミングや頻度、管理のポイントは以下の記事で解説しているので、是非ご覧ください。

関連記事:【テンプレートあり】HACCPに対応した温度管理の方法!冷蔵庫の温度や記録頻度は?

交差汚染・二次汚染防止の衛生管理チェック表

交差汚染とは、汚染源から直接的に清潔な食材へ汚染が移ることです。食中毒菌以外にも、表示されていないアレルギー物質(アレルゲン)が混入することも該当します。

一方、二次汚染は一度汚染されたもの(手、器具など)を介して間接的に汚染が広がることを指します。実施すべき衛生管理のチェック項目は以下の通りです。

- 生肉や生魚介類などの食材は、他の食材と区別して適切に保管されているか

- 使用済みの布巾や器具を使い回していないか

- 調理器具は、用途ごとに使い分けができているか

- 調理器具は、使用後に十分な洗浄・消毒が行われているか

- 使用前に汚れが確認された場合、再度洗浄・消毒を行っているか

飲食店で特に気を付けたいのがアレルゲンの混入です。食品製造や加工業でどれだけ対策を徹底していても、飲食店という「顧客の口に入る最終工程」でミスが起こればこれまでの努力がすべて台無しになり、重大な健康被害につながる恐れがあります。

アレルゲンの混入を防ぐ対策については、以下の専門家による解説動画でも詳しくご紹介しているため、本記事と併せてご覧ください。

調理器具・設備の衛生管理チェック表

飲食チェーン店では、細菌やウイルスの除去・殺菌を徹底するために、調理器具や設備の衛生管理チェックが欠かせません。洗浄や消毒が不十分だと、食材が二次汚染され、食中毒事故につながるリスクがあります。未然に防ぐためにも、日常的なチェックが重要です。

- 肉や魚など、用途ごとに器具を分けて使用しているか

- 使用後に十分な洗浄・消毒が行われているか

- 定められた頻度(例:使用後など)に従って洗浄・消毒しているか

- 使用時に汚れや洗剤の残留があった場合、再度洗浄・すすぎ・消毒を行っているか

- 調理器具は適切な方法(熱湯、塩素系殺菌剤、70%アルコールなど)で殺菌されているか

- 調理器具の保管状態は適切か(乾燥した清潔な場所、通気性の良い場所)

- 大型設備(冷蔵庫、オーブン、グリル等)も定期的に洗浄・消毒されているか

器具・設備の衛生管理において、7S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ)・殺菌・清潔)の正しい運用が欠かせません。7S活動の概要や具体的な取り組み例が知りたい方は以下の記事もご覧ください。

関連記事:食品衛生7S「具体例」や「進め方」は?5Sとの違いも解説

従業員の衛生管理チェック表

従業員の衛生管理を徹底することで、食中毒菌の持ち込みを防止できるほか、身だしなみの確認を通じて異物混入のリスクも軽減できるでしょう。

- 下痢やおう吐など、体調不良の症状がないか

- 手指に傷や炎症がないか

- (ある場合は絆創膏を貼り、その上から手袋を着用しているか)

- 服装に汚れがなく、清潔な状態であるか

- 髪の毛は清潔に保たれ、必要に応じて束ねているか

- 腕時計・指輪などの貴金属類を外しているか

- 爪の長さは適切で、清潔に整えられているか

- マニキュアやネイル装飾をしていないか

- 規定された身だしなみが守られているか

以下のセミナーでは、専門家がHACCPの視点から市場ニーズに対応した品質管理の方法をわかりやすく紹介しています。無料公開中なので、是非ご覧ください。

トイレの洗浄・消毒の衛生管理チェック表

トイレは細菌やウイルスの温床になりやすいため、衛生的な環境の維持が欠かせません。チェックすべきは以下の項目です。

- 決められた頻度・タイミングで清掃を実施・確認できているか

- (例:始業前、午後〇時 など)

- 清掃時は、調理時とは異なる服装・靴・ゴム手袋を着用しているか

- 水洗レバーやドアノブなど、手が触れる箇所を塩素系殺菌剤で消毒しているか

- 便器や床面を洗剤を用いて洗浄しているか

- 手洗い設備(蛇口、シンクなど)の清掃を行っているか

- 使用した清掃用具は洗浄・消毒できているか

- 清掃用具の保管状態は適切か(乾燥した清潔な場所、通気性の良い場所)

- トイレ清掃後に手指の洗浄・消毒を徹底しているか

- トイレットペーパー・石けん・ペーパータオル等の衛生用品が適切に補充されているか

トイレは、ノロウイルスなどの病因物質の汚染源となりやすい場所です。特に便座、水洗レバー、手すり、ドアノブなどから食中毒が発生する可能性があるため、入念に実施しましょう。

手洗いの衛生管理チェック表

手指は汚染されやすく、食品への汚染リスクが最も高い部分です。正しい手洗いが行われているか、日常的に確認しましょう。

- 「衛生的な手洗い」を実施しているか

- 決められた頻度・タイミングで実施しているか

- (例:トイレの後、調理前、盛りつけ前、生肉・生魚を扱った後、金銭を触った後、清掃後など)

飲食チェーン店では、食中毒菌を洗い流すために「衛生的手洗い」が欠かせません。具体的な手洗いの手順や、ある歌を使って日常業務にスムーズに取り入れるコツを、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

関連記事:【完全版】食品工場の手洗いマニュアル!動画で教える方法は?

重要管理ポイント(CCP)チェックリスト

重要管理ポイント(CCP)とは、HACCPの中でも特に厳重な監視・管理が必要な工程のことです。この工程で適切な対応が取られなければ、健康被害をもたらす重大なリスクが除去されず、食品が流通してしまう可能性があります。

一般衛生管理(PRP)と比較すると、前者は「汚染リスクの低減」を目的としているのに対し、重要管理ポイント(CCP)は「リスクの確実な除去」を目的としています。

重要管理ポイント(CCP)の工程には一律の基準はないものの、主にCCPになりうる項目をまとめます。

| 工程 | チェック方法(例) |

|---|---|

| 加熱調理 | ・中心部が75℃で1分間以上、または同等以上まで加熱されていること ・鶏卵を使用して調理する場合は、70℃で 1 分間以上 |

| 冷却工程 | 速やかに冷却する(例:2時間以内に20℃以下※) |

| 生食用食材の 提供 | 盛り付ける直前に冷蔵庫から出して盛り付けて提供 |

重要管理ポイント(CCP)の対象となりやすい工程・管理方法については、下記の記事で詳しく解説しています。理解を深めたい方は是非ご確認ください。

関連記事:【具体例も】HACCPのCCPとは?OPRPとの違い

衛生管理が定着しない…失敗する飲食チェーンの共通点

衛生管理が定着しない飲食チェーンには共通する3つの原因があります。それぞれの原因と対策をわかりやすく解説します。

- 「やむを得ない例外対応」が常態化し、基準がない

- 店舗間で管理基準や手順がばらついている

- 本部と現場の連携が不十分

「やむを得ない例外対応」が常態化し、基準がない

衛生管理の基準があいまいな場合、従業員が「今回は特別」と自己判断で対応するリスクが高まり、「忙しいから手洗いを省略する」「清掃は明日に回す」などの例外が日常化してしまいます。このような状態が続けば、衛生管理が本来の役割を果たさず、食中毒などの重大なリスクにつながりかねません。

重要なのは、基準の明確化と例外を認めない運用体制の構築です。一例として、店舗の立地や業態に応じてカテゴリーを分け、それぞれに適した衛生ルールを策定する方法が効果的です。

- 駅前・高回転型店舗

- 郊外・ファミリー型店舗

- 繁華街・深夜型店舗

- オフィス街・ランチ特化型店舗

客層や営業時間、使用する食材の特性に応じたルールを策定すれば、現場の負担を減らしつつ、実効性のある衛生管理が実現できるでしょう。

店舗間で管理基準や手順がばらついている

飲食チェーンにおいて、各店舗が異なる基準や手順で衛生管理を行っている場合、本部は統一された視点で各店舗の状況を評価できません。

例えば「定期清掃」という項目1つをとっても、A店とB店で実施手順や「清潔な状態」の基準がバラバラであれば、衛生管理の実態を正確に把握できません。結果、問題が発生するまで本部が異常に気づけないという事態を招きます。

したがって、本部と店舗の間で認識のズレなく情報を共有できる仕組みづくりが必要です。

ズレなく共有する手段として有効なのが、衛生管理の手順や基準を動画で可視化する方法です。動画によって、言葉では伝わりづらい「基準」や「手順」を具体的に示すことができ、全店舗で統一した理解と実行が可能になります。

>>「効果/コスト/リスク観点による紙と動画マニュアルの比較」をする

本部と現場の連携が不十分

本部と現場の連携が不十分だと「本部が決めたルール」と「現場の実情」が乖離する状況を生み出します。

連携不足が起こる背景には、現場の状況や課題を本部が的確に把握・吸い上げられていないことが一因として挙げられます。連携が取れないままでは、ルールと現場の運用とのギャップが次第に広がり、現場が独自の判断でルールを運用してしまう事態に発展しかねません。

結果、HACCP上で重要とされる管理が抜け落ちてしまったり、リスクの見落としが発生する可能性が高まります。

そこで、現場の声を継続的に吸い上げて反映する仕組みが不可欠です。例えば以下の取り組みを通じて、現場から本部に意見を伝えやすい環境を整えましょう。

- 定期的なミーティングの実施

- 匿名のアンケート

- 現場代表による意見収集

また、本部から現場へ伝える情報は解釈のズレやバラつきなく、正確に届ける必要があります。その手段として有効なのが、動画による情報共有です。次章では、なぜ動画が効果的なのか、実際の導入事例についても解説します。

衛生基準の店舗間バラつきを防ぐマニュアル作成には「動画」がおすすめ

飲食チェーンにおいて、食中毒などの事故を防ぐうえで衛生管理は極めて重要な要素です。重要事項を店舗間でばらつきなく共有する手段として、動画による基準の可視化・共有がおすすめです。以下に、動画の活用によるメリットを記載します。

テキストだけでなく視覚的な手段で伝えられる

文字だけのマニュアルよりも、30秒の動画のほうがより多くの情報を伝達可能です。例として、実際にレストランで活用されているビールサーバーの洗浄手順マニュアルをお見せします。

▼ビールサーバーの洗浄マニュアル▼

動画マニュアルを用いることで、「どのような力加減で・どの部分を・どの程度掃除すればよいか」といった、テキストだけでは伝わりにくい情報まで、一度に伝えることが可能です。

全店舗で教育内容を標準化できる

動画教材を活用することで、飲食チェーン全体の教育内容を標準化することが可能です。。動画を「手本・見本」として共通教材にすることで、指導者ごとに生じる教育内容のばらつきを抑えられるためです。

結果、全店舗で統一された衛生管理レベルの維持が可能となり、教育の質の均一化につながるでしょう。

マニュアルを現場で見返しやすい

紙のマニュアルが棚にしまわれたまま、いつの間にかホコリをかぶっている…そんな状況になっていませんか?

動画(動画マニュアルtebiki)なら、疑問が生じた瞬間に検索機能でキーワードを入力すれば、すぐに該当するマニュアルを確認できます。さらに持ち運びが容易で、作業場所を選ばず必要な情報にアクセスできます。

上記のアクセシビリティの高さにより作業の中断を最小限に抑え、正確な衛生管理を継続的に実践できるでしょう。

飲食チェーンの教育が変わる!かんたん動画マニュアル「tebiki」

動画マニュアルtebikiは、普段の業務やOJTの様子をスマートフォンで撮影するだけ。マニュアル作成の「かんたんさ」を追求したツールです。

動画マニュアルの作成時間を「1時間から5分にまで削減できた」という導入企業様もいるほど。tebikiを活用すれば、とにかくかんたんに動画マニュアルの作成が可能です。

さらに、以下のような豊富な機能まで搭載されています。

| 自動文字起こし機能 | …動画内の音声を自動で文字起こし 動画内で話している音声を自動で文字起こしし、字幕として表示できます。誤字や言い回しの細かい修正を行うだけで、字幕付きマニュアルが完成します。 |

| 自動翻訳機能 | …100か国語以上の言語に翻訳可能 100か国語以上へ翻訳可能なため、各言語ごとマニュアルを個別作成する必要なし。ボタンひとつで、各言語に対応したマニュアルを自動生成できます。 |

| レポート機能 | …教育の進捗状況を見える化 誰が・いつ・どのマニュアルを閲覧したかをダッシュボードで確認できます。タスク指示を出した動画の進捗状況も可視化され、教育のフォローがしやすくなります。 |

| コース機能 | …カテゴリー別にノウハウを整理可能 「駅前高回転型」「郊外ファミリー型」などのカテゴリー分けが可能。コース機能のページを共有するだけで、該当するカテゴリーのノウハウをまとめて学べます。 |

| テスト機能 | …「理解したつもり」を防ぐ! オリジナルの確認テストを作成し、合格基準の設定も可能。ただ動画を見るだけで終わらせず、「わかる」状態かをしっかり確認できます。 |

動画マニュアルtebikiの豊富な機能や安心のサポート体制について詳しく知りたい方は、下の画像をクリックしてご覧ください。

成功事例に学ぶ!飲食店の動画マニュアル活用術

実際の飲食店で、動画マニュアルを従業員教育にどのように取り入れているか、成功事例をもとに活用法をご紹介します。

株式会社ハングリータイガー

まず紹介するのは、横浜市を中心にオリジナルハンバーグとステーキの専門店を12店舗展開する、株式会社ハングリータイガーの事例です。

| 導入前の課題 | 活用方法 |

|---|---|

| ・文字情報だけでは正しい接客や調理手順が伝わらない ・新人が入るたび、同じOJTを繰り返して実施 | 動画マニュアルを作成・共有しつつ、従業員の習熟度管理を行った |

同社では、接客における細かな所作や調理手順といった「業務ノウハウ」に関する教育を、文字情報だけでは十分に伝えきれず、不足する部分をOJTで補っていました。しかし、新人が入るたびに同じOJTを繰り返すのは非効率だと感じていたそうです。

そこで、操作のしやすさとコストパフォーマンスの高さに着目し、動画マニュアルtebikiを導入。

▼動画マニュアルtebikiの導入効果▼

- OJTの時間・回数を削減!

- マニュアル作成にかかる時間が短縮

- スタッフの業務習熟度を管理できるように

動画マニュアルによる教育により、新人は現場に出る一歩手前の段階までレベルアップできました。わからないことがあった際も「まずtebikiを見ておいて」の一言で済むため、OJTにかかる時間や回数を大幅削減!

さらに、「tebiki」の教育管理機能により、いつ・誰がマニュアルを視聴したのか、どの作業ができていて、どの作業がまだ習得できていないのかが一目で把握できるようになり、スタッフの業務習熟度もスムーズになりました。

「tebikiは単なる動画作成ソフトではなく、社員教育ツール」と語る同社の導入事例について、詳しく知りたい方は以下のインタビュー記事をご覧ください。

インタビュー記事:マニュアル作成やOJTの工数削減!接客の所作や業務の動きを伝えるには動画がベスト

株式会社タイソンズアンドカンパニー

次に紹介するのは、食を軸に、その土地に合わせたコンセプトで空間をつくる株式会社タイソンズアンドカンパニーの事例です。

| 導入前の課題 | 活用方法 |

|---|---|

| ・スタッフが自社製品の特徴や魅力を理解しているか、接客時にうまく活かせているかがわからない ・担当者が離任すると、後任者への引継ぎが難しい | ・製品のストーリーとプロセスを動画で伝える ・店舗で求められる業務スキルや作業手順を動画で教育 |

同社では、こだわりを持って製造する自社製品のストーリーを、従業員にどう理解してもらうかという課題がありました。

製品説明はテキスト形式で定期的に発信していたものの、どれだけのスタッフが内容を理解し、それをお客様に伝えられているのかについて不安がありました。

▼動画マニュアルtebikiの導入効果▼

- 製品の魅力がリアルに伝わり、スタッフの熱意が高まった

- 作業手順を標準化でき、いつでも確認可能に

導入により、ただ文字を読むだけでは伝わらなかった製品への思いやストーリーが可視化。「店舗で働くスタッフの製品に対する熱量が高まっていくのを実感した」との声も挙がっています。

さらに、作業手順が標準化され、熟練の担当者が離任しても技術を継承・保存できるようになりました。

「入社歴や国籍も超えて『メーカーとしての魅力』と『業務手順』の両方をスムーズに伝達できるようになりました。」と語る同社の事例を、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

インタビュー記事:ワイン、ビバレッジ、コーヒー・紅茶の製造工程や、ビールサーバーの洗浄方法などの飲食店の業務を動画で伝達し、教育レベルを底上げ

まとめ

飲食チェーンにおける衛生管理は、食品の安全を守るうえで欠かせない取り組みです。しかし実際には、店舗ごとに基準や対応が異なり、現場と本部の連携も十分とは言えない状況が散見されます。

こうした課題の解決策として有効なのが、動画による可視化・共有です。

動画を活用することで、文字や口頭説明では伝わりにくい細かな手順や動作を正確に共有でき、個人の解釈や経験に左右されない教育が可能になります。

特に動画マニュアルtebikiは、日常の業務やOJTの様子をスマートフォンで撮影するだけで、誰でも簡単に作成できます。実際に、「動画作成にかかる時間を1時間から5分に短縮できた」という導入企業の声もあるなど、圧倒的な効率化を実現しています。

動画マニュアルtebikiの機能やサポート体制について詳しく知りたい方は、下の画像をクリックしてご覧ください。

引用/出典/参照元

・e-Gov 法令検索「食品衛生法 」

・厚生労働省「令和6年食中毒発生状況の概要」

・厚生労働省「HACCP(ハサップ)」

・厚生労働省「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」

・厚生労働省「HACCPに基づく衛生管理」

・厚生労働省「HACCP ハサップ の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書 (小規模な一般飲食店事業者向け) 」