かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」、かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」を展開する現場改善ラボ編集部です。

食品衛生法は、食品の安全を守ることで健康被害を防ぐ法律です。2018年には大幅な改正が行われましたが、内容を正しく現場に落とし込めているでしょうか?

本記事では、食品衛生法の基本的なポイントに加え、2018年改正の重要点や違反時のリスクについてわかりやすく解説します。食品衛生法の基礎を学びたい方は、是非最後までご覧ください。

目次

食品衛生法とは? 簡単に目的や対象も紹介

食品衛生法は、私たちが安全な食品を口にし、健康的な生活を送るために定められた法律です。英語では「Food Sanitation Law」と表記されます。1947年の制定以来、何度か改正されており、特に2018年には大幅な見直しが行われました。

本章では、知っておきたい食品衛生法の基礎知識をご紹介します。より理解が深まるので、是非チェックしてみてください。

食品衛生法の目的

食品衛生法の目的は、条文内で以下のように示されています。

第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。

つまり、食品による人体への害を防ぎ、国民の安全を守ることを目的としています。ゆえに食品衛生法では、食品の製造や販売に関するルールを細かく定めているのです。

関連記事:【食品工場の衛生管理】ルールやマニュアルは?効果的な教育方法も(チェックシート配布)

食品衛生法の対象

食品衛生法の対象となるのは、以下の6つの品目です。

| 対象品目 | 詳細 |

|---|---|

| 食品 | すべての食べ物・飲み物 |

| 食品添加物 | 食品の加工・保存のために使用されるもの |

| 器具 | 食品に直接触れる機械・器具・その他のもの |

| 容器包装 | 食品を包んでいるもの |

| おもちゃ | 乳幼児が口に入れるおそれがあるもの |

| 洗浄剤 | 野菜や果実、器具を洗浄するもの |

消費者が直接食べるものでなくても、器具や容器包装、おもちゃ、洗浄剤など口に触れるおそれのあるものは対象となっています。

注意点として、医薬品・医薬部外品も体に取り込むものですが、薬事法に規定されているため食品衛生法の対象品目ではありません。

食品衛生行政の管轄官庁

食品衛生行政は、以下の内容によって管轄官庁が分かれています。

| 管轄官庁 | 詳細 |

|---|---|

| 消費者庁 | 食品衛生行政の総合的な調整 食品衛生に関する規格・基準の策定 |

| 厚生労働省 | 食品衛生に関する規格・基準が守られているか監視する |

| 農林水産省 | 農薬の使用基準の策定 飼料の規格・基準の策定 |

もともとは厚生労働省の管轄下にある法律でしたが、2024年4月以降、厚生労働省の負担軽減を図るため「食品衛生に関する規格・基準の策定」は消費者庁が管理しています。

食品衛生法の重要ポイントを簡単に解説

食品衛生法は、食品を扱う事業者に対して安全管理の責任を求めるとともに、記録の作成・保存などの努力義務を定めています。具体的には以下の項目に対して規格基準を設定し、私たちが口にするものの安全を確保しています。

食品・添加物への規格基準

食品衛生法第2章は、食品の安全に関する基盤となる事項です。

第5条 食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。

つまり、食品・食品添加物はいついかなるときも清潔かつ衛生的であることと定めています。さらに、食品を扱う事業者への禁止行為や政府が行うべき措置などを設定しています。

また、各食品別の詳しい規格基準は厚生労働省による「食品別の規格基準について」から確認できます。

食品の安全性を確保する上で欠かせない「一般衛生管理」について詳しく知りたい方は、以下の関連記事も併せてご覧ください。

関連記事:一般衛生管理とは?PRPやHACCPとの違いも解説

器具・容器包装への規格基準

食品衛生法第15条では、器具・容器包装は清潔で衛生的でなければならないと定めています。2018年の法改正により変更があった部分なので、詳しくは「改正④『器具・容器包装』へのポジティブリスト制度導入」で解説します。

表示・広告に関する規格基準

食品衛生法第20条では、虚偽・誇大表示や広告を禁止しています。つまり、誤解するおそれのある表現は使用できません。詳細な規格基準については、別途「食品表示法」に定められています。

飲食店の営業に関する規格基準

食品衛生法第9章では、食品衛生管理者を設置する必要があると定めています。特に以下の食品を扱う事業者は、食品衛生管理者の設置が義務となっています。

- 乳製品

- 食肉製品

- 食品添加物

- マーガリン、ショートニング など

詳しくは、厚生労働省「食品衛生管理者について」に記載されています。他にも、営業のために必要な措置や届出に関するルールなどを定めています。

【最新】食品衛生法の改正点をわかりやすく解説

2018年の食品衛生法改正について、重要なポイントをわかりやすく解説します。主に、以下の7つの大きな変更が行われました。

- 改正①:広域的な食中毒事案への対策強化

- 改正②:HACCPに沿った衛生管理の制度化

- 改正③:特定の食品による「健康被害情報の届出」を義務化

- 改正④:「器具・容器包装」へのポジティブリスト制度導入

- 改正⑤:営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

- 改正⑥:自主回収(リコール)情報は行政への報告を義務化

- 改正⑦:輸出入食品の安全証明の充実

食品衛生法では、HACCPに基づく衛生管理の実践が非常に重要視されています。

現場改善ラボでは、専門家が解説する「HACCPに基づく衛生管理手法」のセミナーを無料公開しています。食品衛生管理の基礎や衛生管理手法の標準化についてわかりやすく学べる内容なので、興味のある方は是非ご視聴ください。

>>>HACCPに沿った衛生管理のポイントを動画で学ぶ(視聴無料)

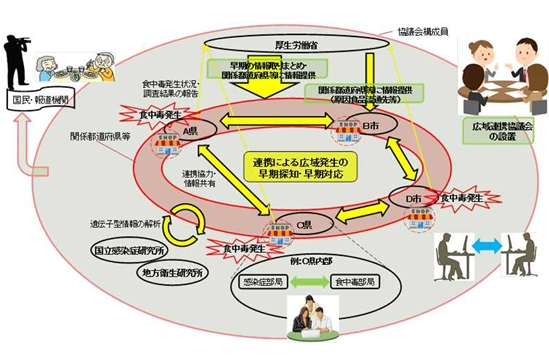

改正①:広域的な食中毒事案への対策強化

2019年4月に施行されたこの改正は、大規模な食中毒が発生した際に、迅速な発見と早期解決を図るための仕組みです。都道府県同士や国が連携を強化し、情報を共有しながら協力して対策を進められるように整えられました。

引用元:厚生労働省|食品衛生法等の一部を改正する法律の概要 改正の概要

背景には、2017年に関東で発生した食中毒事件があります。当時、共通の汚染源を特定する調査が難航し、適切な対応が遅れ被害が拡大したために、2018年の改正事項に追加されました。

関連記事:食品事故一覧!日本の有名事例をもとに対策・傾向を分析

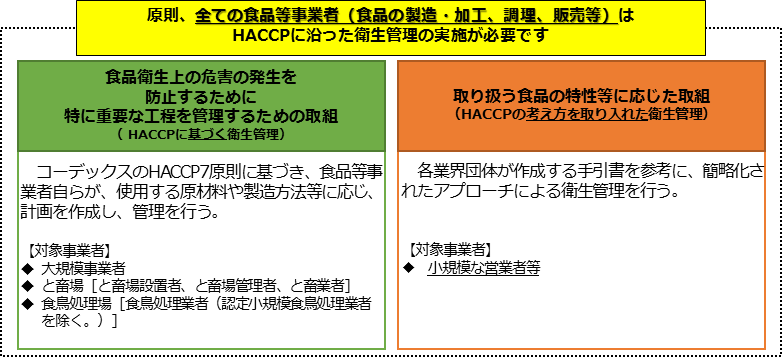

改正②:HACCPに沿った衛生管理の制度化

2021年6月に完全施行されたこの改正により、HACCPに基づく衛生管理が義務化されました。食品の製造・加工、調理、販売などを行うすべての食品事業者を対象とし、HACCPの実施が求められています。

ただし、HACCPをそのまま実施することが困難な小規模事業者は、HACCPが簡略化された「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の実施が認められています。

改正③:特定の食品による「健康被害情報の届出」を義務化

2020年6月に施行されたこの改正では、特定の成分を含む食品による健康被害情報の届出が義務化されました。2025年4月時点で指定されている成分は以下の4種類です。

- コレウス・フォルスコリー

- ドオウレン

- プエラリア・ミリフィカ

- ブラックコホシュ

これにより、事業者が消費者から健康被害の報告を受けた場合、都道府県や保健所へ届け出る必要があります。さらに、都道府県や保健所も、収集した情報を消費者庁へ報告することが義務付けられました。

改正④:「器具・容器包装」へのポジティブリスト制度導入

「器具・容器包装」の原材料に関して、ネガティブリスト制度からポジティブリスト制度に変更されました。

| ネガティブリスト制度 | 制限された物質以外は自由に原材料として使用できる | 海外で使用禁止の物質の使用は原則認める | 制限された物質をリスト化 |

| ポジティブリスト制度 | 認められた物質以外は原材料として使用できない | 海外で使用禁止の物質の使用は原則禁止 | 認めた物質をリスト化 |

従来の制度では、海外で使用禁止の場合でも、日本で規格基準が定められていなければ直ちに規制できませんでした。改正後は、安全性を評価し、認められた物質のみ使用可能となりました。

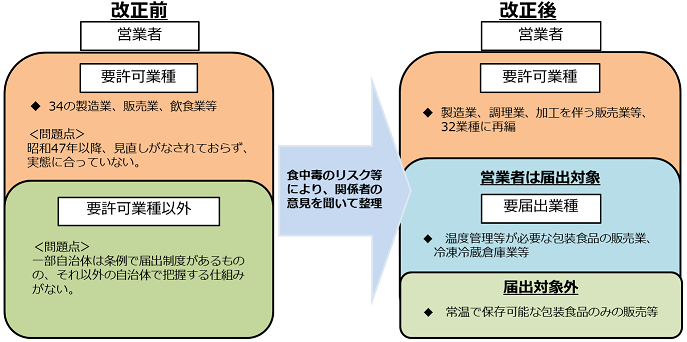

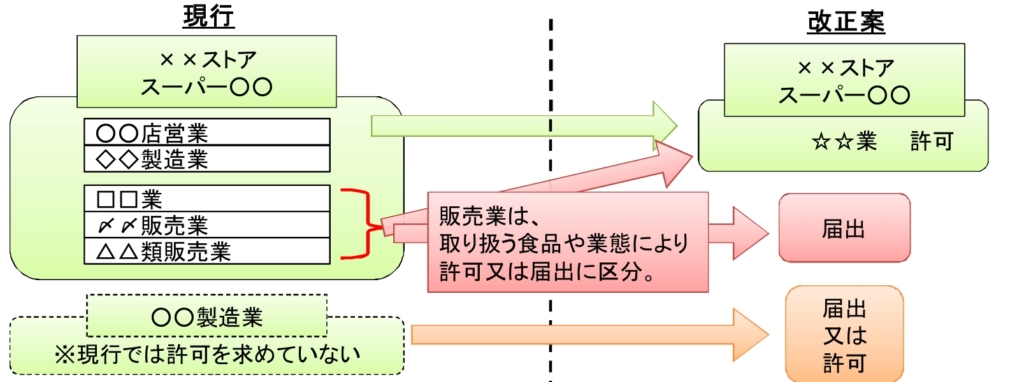

改正⑤:営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

2021年6月より、過去の食中毒の発生状況や食品産業の実態を踏まえて、営業許可業種の見直しが行われました。特に営業許可業種外だった「漬物」の食中毒が相次いだことが、見直しの要因となりました。

新たに営業許可が必要な業種は、漬物・水産食品・液卵製造業などです(他にも整理・統合された結果、最終的に営業許可が必要な業種は32種に)。

引用元:厚生労働省|営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報

営業許可が不要な事業者についても、新たに「営業届出制度」が導入されました。食品事業者が管轄の保健所に届出を行うことで、行政が食品事業者の実態を把握・監視しやすくなりました。なお、営業許可も届出も不要な業種については、厚生労働省が配布する資料で確認できます。

さらに、事業者の負担を軽減するため、1つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大されました。これにより、原則 「1施設1許可」 となるよう制度が整理され、より効率的な運用が可能です。

引用元:厚生労働省|食品衛生法等の一部を改正する法律の概要 改正の概要

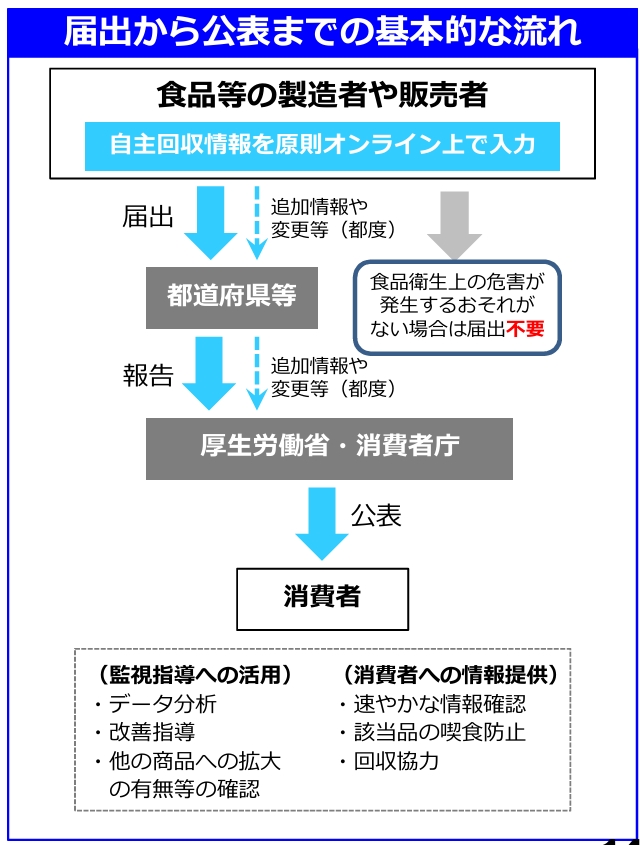

改正⑥:自主回収(リコール)情報は行政への報告を義務化

2021年6月より食品を自主回収(リコール)した場合、情報を行政へ届け出ることが義務化されました。

食品の製造や販売を行う業者は、オンライン上の「食品衛生申請等システム」を利用して、詳細情報を正確に報告する必要があります。また、都道府県も国に報告し、最終的に消費者へと公表されます。

自主回収(リコール)の対象になるのは、食品衛生法に違反する、または違反のおそれがある食品です。この制度により、消費者への迅速な情報提供につながり、健康被害の発生を未然に防ぎます。

改正⑦:輸出入食品の安全証明の充実

2020年6月に施行されたこの改正により、輸出入食品への安全性確保がさらに強化されました。

具体的には、食肉や食肉製品に関して、HACCPに基づく衛生管理の確認が求められます。他にも、衛生管理証明書の添付が義務となった食品が追加されるなどの改正がされました。

また、輸出食品の安全性向上にも対応するため、新たに「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」が制定。この法律では、日本から輸出する食品への衛生管理証明書の発行について定めています。

食品衛生法に違反すると?

食品衛生法に違反すると、まず行政からの指導が行われます。しかし、改善が見られない場合や、悪質でリスクの高い違反が発覚した場合には、行政処分や刑事処分が科されることがあります。

刑事処分を下された場合、食品衛生法では以下のような罰則が規定されています。

- 3年以下の懲役

- 300万円以下の罰金

ただし、法人が違反した場合は罰金の上限が大幅に引き上げられ「1億円以下の罰金」となるため、企業としても細心の注意が必要です。

食品衛生法に違反した際、失うものは罰金だけではありません。「食品の衛生管理ができていない企業」というレッテルにより企業の信用が大きく損なわれることが、真に恐れるべき事柄だといえます。

一度失った取引先や消費者からの信頼を回復するのは容易ではありません。特に、食品業界では一度の違反がブランドイメージの低下や売上減少につながり、経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

さらに、食品衛生法違反が公になれば行政の監視が強化されるだけでなく、報道やSNSを通じて世間に広く知られることになります。これにより、企業の評判が傷つき、風評被害による経済的損失を被るリスクも高まります。

自社が食品衛生法を遵守できているかどうかは、最優先で確認すべきだといえるでしょう。

HACCPに基づく理想的な衛生管理の手法について知りたい方は、食品安全技術センターの代表が解説した以下の講演動画をご覧ください。

食品衛生法で違反しやすいポイントとは?

食品衛生法で特に違反しやすい2つのポイントを解説します。食品衛生法違反を未然に防ぐために、是非ご確認ください。

第6条違反:不衛生な食品の販売

食品衛生法第6条では、健康を害するおそれのある食品の販売を禁止しています。以下のような不衛生な食品の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受は行わないようにしましょう。

- 腐敗・変質した食品

- 有毒な物質を含むおそれのある食品

- 病原微生物に汚染された食品

- 不潔・異物が入した食品

上記の違反は、日々の衛生管理や温度管理を徹底することにより防ぐことが可能です。

第20条違反:虚偽・誇大表示

食品衛生法第20条では、消費者を誤認させるような虚偽・誇大な表示を禁止しています。たとえば、以下のような違反例が見られます。

- 実際の期限よりも長く設定して販売する

- 原材料や産地の虚偽表示

- 健康効果の誇大表示

- 実際に含まれているアレルゲンを表示しない

違反を防ぐためには、定期的にモニタリング・検証し、変更があった場合には速やかに修正することが必要です。

食品衛生法の違反は「tebiki」で回避する!

食品衛生法違反を未然に防止する際におすすめのツール「tebiki」をご紹介します。「tebiki」は、DX化を通じて持続的な現場改善をサポートします。

動画マニュアルがかんたんに作れる「tebiki現場教育」

食品を扱う業者には高度な衛生管理が求められ、その意識を高めることが違反防止につながります。

そこでおすすめなのが「tebiki現場教育」です。動画でマニュアルを作成できるツールで、誰でもかんたんに操作できるほか、以下のメリットがあります。

目で見てわかるため、認識のずれがおきにくい

動画で視覚的に学べるため、文章で理解するよりも従業員間の理解のズレを最小限に抑えられます。実際の手順を見ながら学べるので、理想とする正しい業務内容を定着させられるでしょう。

テスト機能で理解度アップ

「tebiki現場教育」には動画でマニュアルを作成できる機能に加え、テスト機能も搭載。これにより、学習効果を可視化し、確実な定着につなげられます。

新たな改正があっても更新がかんたん

法改正や業務の変更があった際、従来のマニュアルでは文字や図を再度修正し、印刷・差し替え・配布など多数の段階を踏む必要があります。

しかし、「tebiki現場教育」ならば1度撮影するだけ。データはクラウドに保存されるため、印刷・差し替え・共有の手間もかかりません。

常に最新の衛生管理基準を従業員に周知し、違反リスクを低減できます。

「tebiki現場教育」には他にも、自動翻訳機能やオフライン再生機能など魅力的な機能がたくさんあります。より深く知りたい方は是非資料をチェックしてみてください。

記録のデジタル化や分析がかんたんにできる「tebiki現場分析」

設備や機械の故障による、金属片やプラスチック片の異物混入も食品衛生法違反につながります。しかし、点検票などの帳簿を紙で管理していると、劣化したり、誤記入などのヒューマンエラーも発生しがち。

そこでおすすめなのが、製造業の現場に特化したデジタル帳票作成ツール「tebiki現場分析」です。

日々の記録をデジタルに

「tebiki現場分析」はクラウドに保存されるデジタル帳票であるため、紙のように劣化せず、保管スペースも不要です。記録の検索や管理もスムーズになり、業務効率化が図れます。

だれでも使いやすい設計

シンプルな操作性で、現場スタッフも直感的に利用可能です。専門知識がなくてもかんたんに記録・管理ができるため、スムーズな運用が実現するでしょう。

溜まったデータはかんたんに可視化

蓄積したデータをグラフやレポートでかんたんに分析できます。トラブルの傾向を把握し予防策を講じることで、食品衛生法違反のリスクを低減できるでしょう。

もっと詳しく「tebiki現場分析」について知りたい方は是非資料をチェックしてください。

まとめ

食品衛生法とは、私たちが安全な食品を口にし、健康的な生活を送るために定められた法律です。1947年の制定以来、数度にわたって改正され、2018年には大幅な見直しが行われました。

食品衛生法の違反を防ぐには、まず日々の衛生管理の徹底が欠かせません。そこでおすすめなのが「tebiki」のツールです。

どちらも、誰でもかんたんに使える操作性が特徴で、DX化を通じて持続的な現場改善をサポートします。詳しく知りたい方は、是非以下の資料をご覧ください。

▼引用/参照/出典

e-Gov 法令検索|「食品衛生法」

内閣府|「食品衛生法」

厚生労働省「食品別の規格基準について」

e-Gov 法令検索|「食品表示法」

厚生労働省「食品衛生管理者について」

農林水産省|「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」