安全衛生教育に役立つかんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する、現場改善ラボ編集部です。

安全管理者とは、企業の安全管理を担う中心的な役割です。労働安全衛生法に基づき現場のリスクを把握し、災害防止の仕組みを運用する重要なポジションであり、総括安全衛生管理者や衛生管理者、産業医とは権限や責務が異なります。

本記事では安全管理者の法令上の定義や役割、選任要件から具体的な職務内容までを整理し、安全対策が形骸化しないためのポイントや効果的な安全教育の手法も紹介します。現場の安全体制を強化したい方は是非ご参照ください。

なお、従業員の安全意識を高める安全教育の好事例をすぐ確認したい!という方は、以下のリンクをクリックし無料のガイドブックをお読みください。

>>安全意識が高い製造現場はやっている!〇〇を活用した最新の安全教育・対策事例をみる(無料公開中)

目次

安全管理者とは何か?衛生管理者との違いも解説

安全管理責任者(以下、安全管理者)とは、労働安全衛生法で定められた、現場の安全体制を統括するポジションです。具体的には、危険要因のアセスメントから対策実施・報告までを一貫して管理し、法令遵守と労働基準監督署への報告義務を果たします。

労働安全衛生法 第11条(事業者の講ずべき措置)

事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

法令上の定義と責務

労働安全衛生法および関連省令では、安全管理者の「選任義務」「立入調査対応」「報告書類の提出」などが定められています。詳しい職務内容については、後述する『安全管理者は何をする人?8つの職務を具体的に解説』をご覧ください。

また、安全管理者は業種によらず常時使用する労働者数が50人以上の事業場で選任しなければなりません。兼務ではなく、安全管理者の仕事だけを行う「専任の安全管理者」を少なくとも1人置く要件も以下のように決まっています。

▼専任安全管理者を少なくとも1人置く要件▼

| 業種 | 常時使用する 労働者数 |

|---|---|

| 建設業/有機化学鉱業製品製造業/石油製品製造業 | 300人以上 |

| 無機化学工業製品製造業/化学肥料製造業/道路貨物運送業/港湾運送業 | 500人以上 |

| 紙・パルプ製造業/鉄鋼業/造船業 | 1,000人以上 |

| 上記以外の業種 | 2,000人以上 |

安全管理者の位置づけ・権限と衛生管理者など似た役職との違い

安全管理者と似た職務に、総括安全衛生管理者などがあります。違いを以下の表にまとめました。

安全管理者は主に現場の事故防止や安全対策を担う役割なのに対し、総括安全衛生管理者は全体の安全衛生の統括、衛生管理者は労働者の健康管理を担当する専門職、産業医は医師の立場から健康診断や職場環境改善を行う役割があります。

| 項目 | 総括安全衛生管理者 | 衛生管理者 | 産業医 | 安全管理者 |

|---|---|---|---|---|

| 法的根拠 | 労働安全衛生法 第14条の2 | 労働安全衛生法 第12条 | 労働安全衛生法 第13条 | 労働安全衛生法 第14条 |

| 選任要件 | ・複数事業場合計1,000人以上 ・各事業場の管理者を統括 | 常時50人以上の事業場ごとに1名以上 | ・医師免許保有 ・都道府県登録済み | 常時50人以上の事業場ごとに1名以上 |

| 主な職務 | ・全体の安全衛生統括 ・方針策定や調整 | ・健康診断管理 ・作業環境の改善指導 | ・健康診断/指導 ・衛生委員会参加 | ・リスク評価や対策 ・点検や教育 |

| 対象規模 | 合計1,000人以上 | 常時50人以上 | 常時50人以上 | 常時50人以上 |

| 資格・研修要件 | 管理者要件を満たす人 | ・第一種/第二種資格(実務2年以上) ・講習受講者 | ・医師免許+登録 ・更新研修あり | ・学位+実務3年または7年 ・公的研修不要 |

| 報告・連携先 | ・労働基準監督署 ・管理者/産業医との会議 | ・産業医/作業環境管理者と連携 | ・事業者/監督署へ報告 ・衛生委員会参加 | ・監督署へ報告 ・安全衛生委員会参加 |

これらの職務はそれぞれ独立しているわけではなく、相互に連携しながら企業の安全衛生管理体制を支えています。安全管理者は現場のリスクに即応し、衛生管理者や産業医は労働者の健康や環境面をフォローし、総括安全衛生管理者が全体を統括することで、はじめてバランスの取れた仕組みとなります。したがって、どの役割も欠けてはならず、連携の質が職場の安全水準を大きく左右します。

安全管理者になるには?選任・資格要件

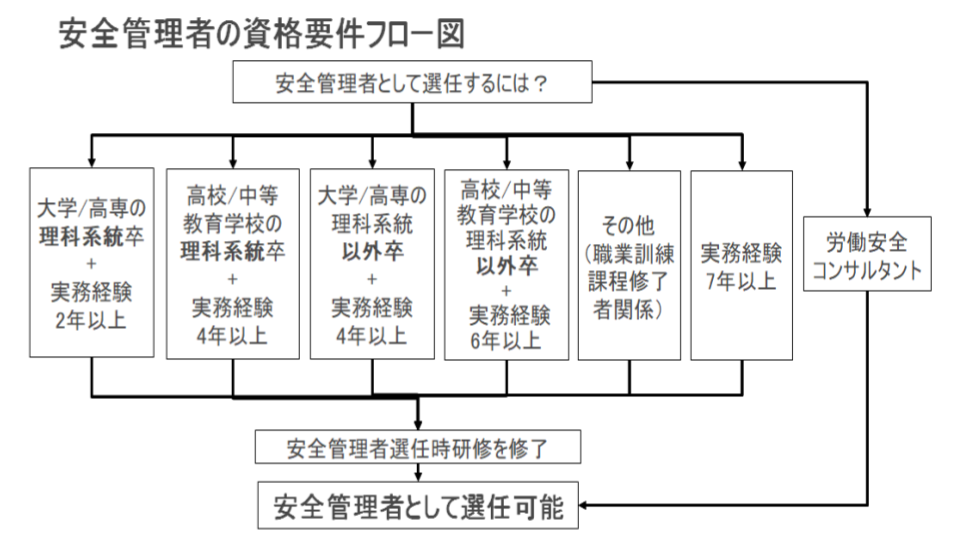

安全管理者になるためには、選任基準を満たす必要があります。必要な実務経験や学歴要件をクリアしたうえで、公的講習・試験を受講し登録申請を行います。各要件の詳細については、以下のフロー図をご参照ください。

安全管理者に必要な研修・試験・登録手続き

安全管理者の研修・試験・登録手続きは以下の通りです。

- 公的講習の受講:全国安全管理者連絡協議会などが主催する講習会に申し込みをします。

参考:開催スケジュール&申し込み|安全管理者選任時研修 |公益社団法人 労務管理教育センター - 登録申請:申請書類(履歴書、学歴・経験証明、公的講習修了証など)を都道府県労働局へ提出します。

- 更新・再研修:登録後は原則5年ごとに再研修が必要です。研修の種別やスケジュールは各都道府県の衛生教育協会サイトで確認が必要です。

参考:講習会一覧|(一社) 安全衛生マネジメント協会

ここまで、安全管理者の定義や他の役職との違いについて、基本的な内容を解説しました。次章では、安全管理者が行う職務について具体的に解説します。

安全管理者は何をする人?8つの職務を具体的に解説

厚生労働省によると、安全管理者は現場のリスクを最小限に抑えるため主に8つの職務を担います。日常の予防活動から緊急時の応急対応まで幅広く活躍し、現場の安全文化を根付かせるのが役割です。

- 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置

- 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備

- 作業の安全についての教育および訓練

- 発生した災害原因の調査および対策の検討

- 消防および避難の訓練

- 作業主任者その他安全に関する補助者の監督

- 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録

- 他事業の労働者が同一場所で行う作業における必要措置

安全管理者は職場の安全を保つための旗振り的な役割を担いますが、安全の実現には職場全体での安全意識の向上や安全対策の実施が欠かせません。

従業員の安全意識を高めるためにどのような対策が現場で行われているか、具体的に知りたい方は以下の画像をクリックし別紙のガイドブックもご覧ください。

1. 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置

安全管理者は事業場における危険を発見した際、災害を未然防止する即時の措置を講じることが求められます。例えば危険箇所を発見した場合は直ちに作業を停止し、立入禁止措置や仮設フェンス・警告表示といった応急対応を行い、二次災害を防止します。安衛則第6条に定められている巡視もその一つであり、必要に応じて作業者への注意喚起や作業方法の変更、作業中止の命令など実効性のある権限行使が重要となります。

ただし、応急措置だけで終わるのではなく、再発防止に向けて危険源の除去や設計変更、作業手順の見直しについて関係部署と協議することが欠かせません。その際、危険箇所を写真や動画で「見える化」し、恒久対策の進捗を追跡することで改善の質とスピードが高まります。

例としてコスモ石油株式会社では、動画マニュアルで労災事例を再現した動画を現場で活用し、従業員の安全意識向上を実現しています。

2. 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備

安全管理者の大切な職務の一つが、安全点検です。これは設備や保護具が基準から外れた状態にないかを確認し、異常を見つけたら速やかに正常化するために行われます。

点検では非常停止スイッチや安全ガード、ヘルメット・手袋などの対象となる装置や保護具の範囲を明確にし、点検の周期や担当者を決めチェックリストに沿って実施することが基本です。不具合が判明したら即交換・修理を手配し、基準外品は使用禁止にします。結果として整備や修理が必要であれば、迅速に対応し現場の安全を守ります。

ただし、チェックリストには限界もあります。基準が曖昧だと点検者によって判断が異なりやすく、場合によっては形式的に流されてしまう危険もあります。そこで安全管理者は職場全体に点検の重要性を浸透させ、点検者が対象機器の構造や使用方法を十分に理解しているかを確認する役割を担います。また、チェックリストは定期的に見直し、必要なら修正や新規作成を行うことが欠かせません。

さらに、正常な状態や許容範囲を可能な限り数値で定義することや、整備対応のルールを整備することも安全管理者の仕事です。即時対応できる不具合や社内で修理可能なもの、外部業者に依頼すべきものをあらかじめ分類しておけば、トラブルが発生した際にも迅速に対応できます。こうした仕組みをつくり確実に回すことこそ、安全管理者に求められる実務といえるでしょう。

関連記事:【Excelテンプレ付き】点検表を電子化する4つのメリット 項目例や電子化しやすいツールも紹介

3. 作業の安全についての教育および訓練

安全管理者は、作業者が事故を未然に防げるように教育と訓練を計画・実施します。具体的には新任者へのオリエンテーションや定期的なKYT(危険予知トレーニング)、ヒヤリハット事例の共有会などが挙げられます。こうした取り組みにより、作業者は自らリスクを察知し危険を回避する力を身につけることができます。

ただし安全教育は繰り返し行う性質上、形骸化しやすいという課題があります。そこで安全管理者は、教育のたびに新しい事例や具体的なヒヤリハットを取り入れ、現場に即した内容に更新することが大切です。また、座学だけでなく動画や実技を組み合わせることで、理解度と定着度を高められます。

例としてASKUL LOGIST株式会社では、動画マニュアルを併用し動作の要点や注意点を視覚的に示すことで安全教育を効果的に実施しています。動画は外国籍スタッフや障がい者スタッフにもわかりやすく内容を伝達でき、安全教育の浸透と定着につながっています。

教育は「一度きり」ではなく「継続して改善していく活動」であり、その仕組みを整えること自体が安全管理者に求められる重要な役割です。安全教育を形骸化させず、安全意識を向上させるコツについて知りたい方は以下のリンクをクリックし別紙の資料をご覧ください。

>>ゼロ災を目指す!効果的な安全教育を実施するポイントをまとめた資料をみる(無料配布中)

4. 発生した災害原因の調査および対策の検討

安全管理者にとって、災害が起きてしまった後の「原因調査」と「再発防止策の立案」は欠かせない職務です。調査の目的は「責任追及」ではなく、同じ災害を二度と起こさないための仕組みをつくることにあります。

まずは、現場写真や作業ログの収集、被災者や目撃者へのヒアリングなどを行い事実を客観的に整理します。これを基に基準やあるべき姿と照らし合わせて問題点を抽出し、真因(根本原因)を明らかにします。原因分析には、人(Man)・機械(Machine)・環境(Media)・管理(Management)の要素について分析する「4M分析」が有効で、ヒューマンエラーだけでなく、設備不良や作業環境、教育不足など多角的な視点で検討することが重要です。

その上でリスク評価表や災害調査票に基づき、関係部署と協議しながら再発防止策を立案します。調査から対策の評価までの流れは以下の表をご参照ください。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 調査目的のすり合わせ | 災害再発防止・類似災害の予防を目的に、関係者と目的を共有し協力を得る | 犯人探しにならないよう目的を明確化する |

| 災害の発生状況を確認 | 被災者・目撃者・周囲作業者への聞き取り、現場写真や作業ログの収集 | 客観的に記録し、災害調査票に整理する |

| 真因や対策の立案 | 基準やあるべき姿と照らして問題点を抽出し、直接かつ重大な根本原因を特定。その上で再発防止策を立案 | 5W1Hで具体化し優先順位をつけ、トップ承認を得る |

| 対策の実施 | 設備改善や作業手順の改訂、安全教育の実施など立案した対策を実行 | 実施状況を管理し確実に反映させる |

| 対策の評価 | 現場パトロールや観察・聴取で効果を確認し、手順や教育が定着しているか評価。必要に応じ再改善 | 効果測定と改善のサイクルを回す |

5. 消防および避難の訓練

消防法に基づき、防火管理者の設置や消防計画の有無を確認します。計画がある場合は労働者の安全確保が十分に考慮されているか点検し、必要に応じて修正・実施します。この場合、安衛法に基づく別の訓練を行う必要はありません。

消防計画がない場合は、消火・避難・通報の基本訓練を自社で計画し、定期的に実施します。訓練の参考として、消防署や自治体が公開している避難・消火・通報マニュアルなどを活用するとよいでしょう。

さらに、消防設備の点検状況や避難経路の障害物、施錠状態なども定期的に確認し、災害時に安全かつスムーズな避難が可能な環境を維持することが求められます。

6. 作業主任者その他安全に関する補助者の監督

安全管理者は、現場の作業主任者や安全補助者が安全業務をきちんと行えるよう支援・管理を行います。具体的には指示内容の確認や巡視計画の点検、資格や研修履歴の整理などが含まれます。これにより、日常点検や危険箇所の早期発見を担う補助者をサポートし、組織全体の安全監視体制を強化できます。

補助者への管理を徹底することで異常が小さい段階での対応が可能になり、事故発生のリスクを減らせます。管理時には指示や評価の記録を残し、定期的にフィードバックを行い、権限や役割を明確にすることが重要です。

ここでいう「管理・監督」とは、組織の目標や法令・社内規程に沿って業務が正しく実施されているかを確認し、必要に応じて助言や具体的な指示を与えることを指します。対象には安衛法第14条で定められた作業主任者や職長のほか、点検担当者、教育担当者、事務補助者など、安全管理業務を補助するスタッフも含まれます。

安全管理者はこうした補助者が任された安全関連業務を計画どおりに実施できるか確認し、必要に応じて助言や指示を行うことで、現場の安全水準を確保・向上させます。

関連記事:職長教育と安全衛生責任者教育の違いは?実施目的や再教育の期限を解説 – 現場改善ラボ

7. 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録

安全管理者は、安全委員会の議事録やリスクアセスメントの結果など安全に関する情報を体系的に整理し、適切に保管する役割があります。法定の保存期間を守ることで監督署対応や内部監査が円滑になり、過去のデータを改善活動に活かすことができます。検索性を高め、保存ルールを明確にして管理することが重要です。

ここでいう「安全に関する資料」とは、狭い意味では安全管理者が職務を遂行する上で必要な資料を指し、広くは事業所全体の安全管理に役立つ資料全般を含みます。また、「重要事項の記録」には、点検や教育の記録、安全委員会の議事録、作業主任者や作業指揮者の選任記録など、法令で作成・保存が義務付けられている各種記録が含まれます。安全管理者はこうした記録を種類ごとに整理し、保存年限を定めて管理することが求められます。

こうした資料作成や記録には、動画マニュアルの活用が特に有効です。文章や紙だけでは伝わりにくい点検手順や安全教育の内容も、動画であれば視覚的に理解しやすく、誰でも同じ手順で作業や記録を行えるようになります。さらに動画は繰り返し確認できるため、担当者の教育や手順の標準化にも役立ちます。保存や共有もデジタルで管理できるため、過去の記録を簡単に参照して改善に活かすことも可能です。

安全に関する資料やマニュアル、教育の記録を動画で行っている事例や実際の動画サンプルについて知りたい方は以下の画像から事例集(無料配布中)をご覧ください。

8. 他事業の労働者が同一場所で行う作業における必要措置

安全管理者は、自社作業員と協力会社・外注業者の重複作業が行われる現場で、事前に作業調整会議を開催し、重複作業や重複場所の危険源を確認します。場合によっては、合同安全パトロールを実施して危険源を相互に確認・記録することで、作業干渉による事故リスクを低減します。

これらの対応は、複数事業者が混在する現場で発生しやすい挟まれ事故や巻き込み事故を未然に防止するうえで不可欠です。共通ルールの文書化や署名確認、パトロール結果のフォローアップを徹底することが成功のポイントとなります。

関連記事:【事例も紹介】安全衛生管理の基本を解説!体制や安全ルールを守らせる方法

安全管理者を置いただけでは不十分!?安全対策が形骸化する3つの落とし穴

安全管理者を配置しただけでは、現場の安全が自動的に確保されるわけではありません。実際には、ルールやマニュアルの整備だけで「対策済み」と考えられ、危険が放置されてしまうことが少なくありません。

ここでは、安全対策が形だけになりやすい現場の「落とし穴」を3つ紹介します。

設備や作業環境の改善が後回しになり、未然防止につながらない

現場では日々の業務に没頭するあまり、「目の前の対応」止まりの安全対策に追われがちです。例としてルール遵守や日常点検をこなすことに精一杯で、老朽化した設備や危険な動線、作業環境の不備など、事故の根本原因に手が回らない現場は少なくありません。また、形式的に安全チェックを行っているだけで「これで安全」と安心してしまう風潮もあります。

結果として、安全管理者が危険箇所を見つけたときだけ対応する「事後対応型」の体制になり、同じ場所でヒヤリハットや小さなトラブルが繰り返されることがあります。このような悪循環を断ち切るには、5S活動などで日常的にリスクを減らすとともに、危険箇所の作業実態や潜在リスクを“見える化”し、現場全体で改善の必要性を共有することが不可欠です。

ここで有効なのが、「動画」を活用した危険の可視化です。例として、「カゴ台車使用時の注意点」の動画マニュアルをお見せします。

キャスターをロックしないことで発生した落下事故を映像で見せることで、作業者は「自分の作業でも同じことが起こり得る」とリアルに理解できます。また、単なる文章や口頭の説明では伝わりにくい作業の微妙な姿勢や手順上の危険ポイントも一目で把握できます。映像を通じて具体的な危険とその結果を視覚的に学ぶことで、作業員は事故を未然に防ぐ意識を高めやすくなります。

>>動画を活用した安全対策・教育の事例をもっと見たい方はこちらをクリック!(無料公開中)

紙マニュアルと座学で「形だけ」の教育になる

紙マニュアルや座学中心の教育は現場の実態に即していない場合が多く、形だけの教育になりやすい問題があります。マニュアルの更新が後回しになったり、OJTが「とりあえずマニュアルを見ておいて」程度に留まったりすると、危険予知のポイントや災害事例の重要性が作業者に伝わりません。

結果として、作業員は「知っているはずなのに実践できない」「教えたのに誤作業を続けてしまう」といった状況に陥り、事故の再発リスクが高まります。これを防ぐには、座学や紙マニュアルだけに頼らず実際の作業現場を使った体験型教育や模擬訓練を取り入れることが効果的です。例えば、危険箇所での動線確認や実物を用いた作業手順の演習を行うことで、作業者が「危険を肌で感じる」経験ができます。

また、KYT(危険予知トレーニング)を活用し、作業者自身が現場の潜在リスクを想定して対策を考えるプロセスを取り入れることで、単なる知識の習得にとどまらず、危険回避の意識を日常作業に定着させることが可能です。こうした体験型・実践型の教育は、形だけの指導では伝わらない現場の危険感覚を作業者に浸透させ、事故の再発防止に直結します。

KYTの進め方や例題、「動画」を活用した実践的な教育のポイントについて知りたい方は以下のリンクをクリックし、別紙のガイドブックをご覧ください。

>>労災ゼロ!形骸化した安全教育を変える「KYT」の進め方や例題をみる(無料配布中)

ヒヤリハットの報告が「ただの記録」になっている

日々のヒヤリハット報告が「提出するだけの作業」になり、現場での具体的な改善行動につながっていないことも要注意です。繰り返される報告書やリスクアセスメント表がマンネリ化すると報告自体が形骸化し、事故リスクの低減にはつながりません。さらに、そもそも報告が上がってこないケースもあります。

こうした問題を解決するには、ヒヤリハットを動画で共有する方法が効果的です。「いつ・どこで・何が起きたか」を映像で示すことで、作業者は自分の身に起こる可能性としてリアルに理解でき、報告内容を即座に改善行動につなげやすくなります。動画を使った具体的な事例共有は、単なる記録を現場改善の有効なツールに変える鍵です。

現場改善ラボでは、動画によるヒヤリハット共有の例やヒヤリハット報告書のテンプレートが内包された「ヒヤリハット事例集」をご用意しております。以下のリンクをクリックし、是非お役立てください。

>>イラスト付きでわかりやすい!ヒヤリハット報告・共有まで行える事例集を入手する【無料】

ここまで、安全管理者を「置いただけ」の現場にありがちな課題について解説しました。では、形骸化しない安全教育や体制には、何が必要なのでしょうか?

次章では、効果的で現場に根差した安全管理体制のカギについてご紹介します。

形骸化しない安全教育・対策には「動画の活用」が最適!

現場の安全教育を形骸化させず、定着させるには「動画の活用」が最適です。動画で正しい安全ルールや現場に潜む危険を視覚的に示すことで、誰でも分かりやすく即時に確認でき、作業ごとの注意点やコツも直感的に伝わります。

また、教育履歴を自動で記録できるため、受講状況の管理やフォローアップも効率的に行えます。こうした仕組みが現場での安全意識の底上げや、事故の未然防止につながります。

動画を活用した効果的な安全教育・対策の例

実際に動画を安全教育・対策に活用している事例を、3つご紹介します。

| 企業名 | 課題 | 動画活用の効果 |

|---|---|---|

| ASKUL LOGIST株式会社 | ・多様な人材で理解度に差があり、安全教育が伝わりにくい ・OJTや紙資料は属人化し工数も増大 ・分厚いマニュアルでは危険ポイントが伝わらない | ・動作や危険を視覚的に共有し理解度向上 ・字幕・翻訳で外国籍スタッフも学習可能 ・KYTやヒヤリハット事例を臨場感ある形で教育 |

| コスモ石油株式会社 | ・危険物を扱うため安全理解が必須だが、OJT依存で負担増 ・新人・中途の増加で教育工数が拡大し標準化困難 ・協力会社も含め広範囲の教育が必要 | ・危険作業や事故事例を動画で周知し理解度向上 ・事故防止や啓発活動を強化・新人 ・協力会社教育にも活用し効率化 |

| 株式会社ロジパルエクスプレス | ・拠点ごとにマニュアルが異なり品質・安全にバラツキ ・教育が属人的で内容に差がある ・紙マニュアルは検索性が低く活用されにくい | ・手順や危険を動画で統一し全社に浸透 ・事故防止月間に合わせ全従業員が学習 ・検索性が高く現場ですぐ確認・復習可能 |

今回ご紹介した事例ではいずれも、動画マニュアル「tebiki」を活用しています。動画マニュアルtebikiの詳細については、次章で詳しく解説します。

また、他にも動画を活用した安全教育・対策事例について知りたい方は、以下のリンクから詳細な資料をご覧ください。

>>動画を活用した安全対策・教育の事例をもっと見たい方はこちらをクリック!(無料公開中)

安全教育・対策に使える動画を簡単に作るには「tebiki」

現場の安全教育や対策は「伝えたつもり」「理解したはず」で終わってしまうと、事故やヒヤリハットの再発につながります。そこでおすすめなのが、動画を活用した教育と管理を一元化できる「動画マニュアルtebiki」です。

動画マニュアルtebikiは、動画マニュアルの作成から教育の定着・管理までをシンプルに実現できるツールで、直感的に操作できるため誰でもすぐに活用できます。実際に導入企業でマニュアル作成時間が従来の4分の1以下に短縮された事例もあり、教育の仕組みをスピーディに整えることが可能です。

さらに、ただマニュアルを作るだけでなく、従業員の教育状況を「見える化」して管理できる機能もそろっているのがtebikiのポイントです。

| レポート機能 | 誰が・いつ・どの教育を受けたかを可視化。安全教育の抜け漏れを防ぎ、フォローアップを容易にします。 |

| テスト機能 | 動画視聴後に確認テストを実施し、「理解したつもり」を防止。危険源や手順の理解度を確実にチェック可能。 |

| タスク指示機能 | 閲覧必須の動画を指定でき、全員に確実に教育を行き渡らせる仕組みを構築。 |

| スキル管理機能 | 習得状況を個人単位で把握し、安全に必要なスキルを誰が持っているかを明確化。教育計画や人員配置に活用可能。 |

動画マニュアルtebikiの豊富な機能や安心のサポート体制について詳しく知りたい方は、以下のリンクをクリックして別紙の資料をご覧ください。

>>安全教育・対策に活用できる動画マニュアル「tebiki」の詳細をみる(無料公開中)

まとめ

安全管理者は、法令に基づいて選任されるだけの存在ではなく、職場のリスクを最前線で管理し、安全文化を根付かせる旗振り役です。衛生管理者や産業医など他の役職と連携しながら、危険源の特定・応急措置・教育・調査・改善を通じて現場の安全水準を高めることが求められます。形式的に選任して終わりではなく、日常の点検や教育を継続的にアップデートし、従業員の安全意識を引き出す仕組みを回していくことが肝心です。

そのためには、動画マニュアル(tebiki)などを活用し、誰にとっても理解しやすく実践しやすい教育体制を整えることが効果的です。企業として安全管理者の役割を正しく理解し仕組みと教育の両面から支えることで、はじめてゼロ災害に近づくことができます。

本記事でご紹介した動画マニュアルtebikiの詳細は、以下の画像をクリックしてダウンロードできる資料で詳しく展開しています。安全管理者として現場の安全意識を高めたい方や、労災の未然防止に向けた実践的な対策を浅賀氏の方は是非ご覧ください。

参照元

・労働安全衛生法 第11条(事業者の講ずべき措置)

・厚生労働省「安全管理者について教えて下さい。」

・東京労働局労働基準部 「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」の選任と職務のあらまし