動画マニュアルとスキルマップが紐づく「tebiki現場教育」を展開する現場改善ラボ編集部です。

従業員のスキル可視化は、効果的な人材育成の第一歩です。しかし、「スキルの可視化が難しい」「可視化したスキルを実際の教育に活かす方法が分からない」という悩みをお持ちの企業も多いのではないでしょうか。

本記事では、スキルの可視化が注目される理由やメリット、スキルを可視化する方法、可視化したスキルを人材育成に効果的に連携させる方法をご紹介します。従業員のスキルの可視化を通じて、効果的な人材育成を行いましょう。

スキルを可視化することは、適切なスキル管理による人材育成や技術伝承の第一歩です。「可視化したスキルをどう管理し、従業員教育と紐づけるのか?」という点については、本記事のほか以下のPDF資料でも詳しく解説しています。

目次

スキルの可視化とは?注目される理由は?

スキルの可視化とは、従業員が保有するスキルを体系的に整理し、客観的に評価できるよう可視化することです。スキルとは専門的な技能や保有資格はもちろん、これまでの知識や経験、特性など従業員の持つ全般的な能力や潜在的な能力も指します。

近年、ビジネス環境や社会情勢の変化から、企業が従業員のスキルを把握する必要性が高まり、スキルの可視化に注目が集まっています。まずはこのビジネス環境や社会情勢の変化を確認しましょう。

人手不足や人材の流動化による人材把握の必要性

深刻化する人手不足と雇用の流動化に対応するため、企業は従業員のスキルを可視化し人材マネジメントを強化することが求められています。

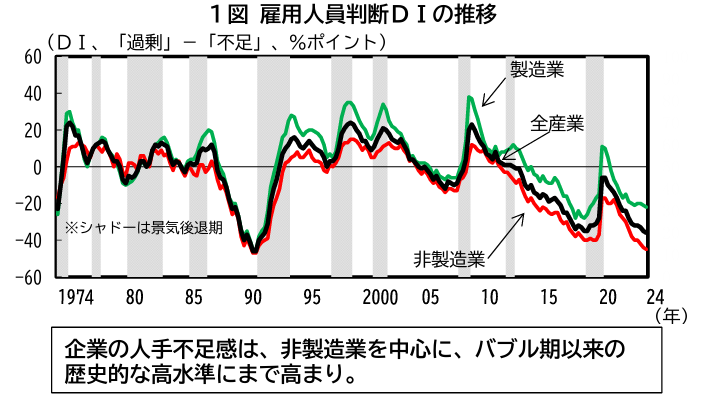

人手不足は現在の日本が直面している重大の問題の1つだといえます。実際に、2024年度における雇用人員判断DI※は、全規模全産業ベースでマイナス 35%ポイントと、人材が「不足」と答えた企業の割合が「過剰」と答えた企業の割合を大幅に上回っています。

※雇用人員判断DI:雇用が過剰と答えた企業ー不足と答えた企業の割合

このように労働力が不足している状況下で企業が持続的な成長を遂げるには、既存の労働力を最大限に活用することが必要不可欠です。そのため、従業員一人ひとりのスキルや経験を正確に把握し、適材適所の配置を行うことが求められます。

人的資本開示の必要性

人的資本情報を開示する義務が生じたことから、急速にスキルの可視化に取り組む企業が増えつつあります。人的資本とは、内閣府によると以下のように定義づけられています。

人材が、教育や研修、日々の業務等を通じて自己の能力や経験、意欲を向上・蓄積することで付加価 値創造に資する存在であり、事業環境の変化、経営戦略の転換にともない内外から登用・確保するものであることなど、価値 を創造する源泉である「資本」としての性質を有することに着目した表現。

(引用元:内閣府「人的資本可視化指針」)

この人的資本について、上場企業は有価証券報告書に情報を開示することが「企業内容等の開示に関する内閣府令」で義務付けられました。(2023年1月に改正)

開示が必要な人的資本情報としては、人材育成方針、社内環境整備方針、人材の多様性(女性管理職比率、男性育休取得率、男女間賃金格差)があり、投資家の判断材料として重要視されています。

これらの開示要請に応えるには、従業員のスキルを可視化することで把握し、企業が自社の人的資本をどのように活用しているかを具体的に示す必要があります。従業員一人ひとりの能力や成長過程をデータとして明確化することで、人的資本情報の開示の基盤を築けるでしょう。

人的資本に重きを置いた経営では、人材をモノやカネのような消費する資源ではなく、将来的に付加価値を創出し企業成長につながる源泉としての「投資」と捉えます。

人的資本経営の取り組み状況や人材データの可視化、把握した人事課題を改善する方法について、以下の動画にて詳しく解説しております。企業の成長のため、是非ご活用ください。

>>>企業の持続的成長を実現させる「人的資本経営」のヒントを学ぶ(視聴無料)

ジョブ型雇用制度への移行

大手企業を中心に、これまでのメンバーシップ型の雇用から、ジョブ型雇用制度への移行が加速しています。

「メンバーシップ型雇用」とは、これまで日本で一般的だった雇用形態です。新卒を職務を限定しない総合職として採用し、転勤や異動などジョブローテーションを繰り返しながら、長期的に人材を育成する雇用形態を指します。

一方、「ジョブ型雇用」は米国などを中心に採用されてきた雇用形態です。企業は職務内容を明確に定義した「ジョブディスクリプション(職務記述書)」をあらかじめ準備し、その職務に適した人材と雇用契約を結びます。

グローバル化などのビジネス環境の変化から、ジョブ型人事は多くの企業で導入が進んでいます。内閣府でも推進会議が開催され、2024年8月には「ジョブ型人事指針」が示されました。(参考:内閣府ジョブ型導入指針)

ジョブ型雇用では、ジョブディスクリプションと従業員スキルのマッチングが不可欠です。そのため、企業は従業員のスキルを正確かつ詳細に把握し、それを可視化する仕組みを整える必要があります。このように、ジョブ型雇用制度への移行のためにも、スキルの可視化が必要となってきています。

スキルを可視化する目的やメリット

スキルの可視化は企業に求められる義務となりつつありますが、以下のようなメリットがあるため、積極的に取り組むとよいでしょう。

人材育成に役立つ

スキルを可視化すると、個々の従業員が持っているスキルを洗い出すことで必要な教育内容を特定できるので、的確な育成計画を立案できます。

また、リスキリング(新しいスキルを習得し、これまでと異なる職務に対応できるよう育成すること)を行う際にも、従業員のスキル保有状況の正確な把握が必要です。

このように、スキルの可視化は効果的な人材育成計画立案の基礎的な資料になります。

スキルを可視化を通じた的確な人材育成計画により、限られた教育予算の効率的な配分が可能になります。さらに定期的にスキルを評価することで従業員の成長度合いを定期的に評価できるので、人材育成の効果検証が期待できるでしょう。

従業員の意欲が高まる

スキルの可視化により、従業員は自身の強みを明確に認識できるようになります。これにより、自らの能力を活かしたキャリアパスを具体的に描けるようになり、目標達成への意欲や自己成長へのモチベーションが向上します。

また、スキルデータを基に組織内での自分の役割や価値を客観的に把握できるため、自分の得意分野を活かした業務への取り組みに対する積極性も高まります。

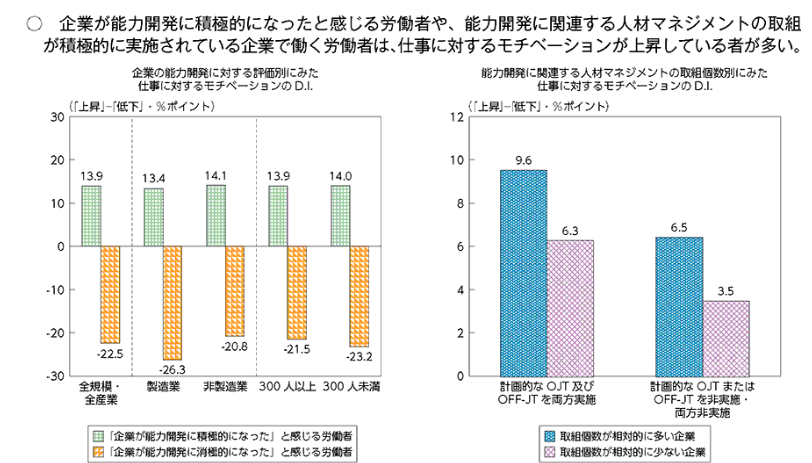

実際に、厚生労働省による調査からも、従業員の能力開発を進めている企業の方が労働者のモチベーションが高いとの結果が出ています。

引用:企業の能力開発等と従業員の仕事に対するモチベーションとの関係|平成30年版 労働経済の分析 -働き方の多様化に応じた人材育成の在り方について-|厚生労働省)

公正な評価が行いやすくなる

スキルを可視化するには、各スキルの項目に対し客観的かつ数値化された指標が用いられます。例として、特定の業務における習熟度を5段階で評価する「スキルレベル指標」が挙げられます。この場合、1は基礎的な知識や技能を持つ段階、5は専門家として独立して業務を遂行できる段階を表します。

このような客観的なスキル指標は、評価の公平性と透明性を向上させます。従来の上司の主観による属人的な評価から数値化された基準に基づく評価へと移行することで、評価結果への納得感が向上するでしょう。

また、評価基準の統一により、部署間や評価者間のばらつきを減少させるという効果もあります。このような定量的なスキル評価は、昇進・昇格の判断材料としても活用でき、人事制度の信頼性向上にもつながります。

適切な人材配置の判断材料になる

従業員のスキルの可視化は、人材配置にも役立ちます。例として、プロジェクトチームの編成時に必要なスキルを持つ人材を迅速に特定することや、部門間の人材異動においてスキルがマッチングするかを客観的に判断することが挙げられます。

また組織全体の保有スキルを把握することで、人材が全体的に不足傾向にあるスキルの特定も可能です。これにより、不足スキルを補うための人材配置や、足りない人材を補うような採用計画の立案ができます。

このように、スキルの可視化は中長期的な人材配置の場面でも役立ちます。

ここまで、スキルの可視化が注目されている理由やメリットについて解説しました。次章からは、実際にスキルを可視化するツールや方法についてご紹介します。

スキルを可視化するツール①タレントマネジメント

従業員のスキルを可視化するツールとしては、一般的にタレントマネジメントとスキルマップが用いられます。

タレントマネジメントは、従業員1人1人の保有スキルを一覧にしたものです。近年はさまざまなタレントマネジメントシステムが流通していますので、目的に合致したサービスを使いましょう。

可視化できるスキルの項目例

可視化できるスキルの項目例としては、以下が挙げられます。

- 基本情報

- 能力・スキル情報

- キャリア履歴

- 教育実績

- 評価情報

- 行動・勤怠情報

- 価値観・志向性

- 保有資格

これらの項目を一覧にして、人員配置計画に役立てたり、今後のキャリアビジョンの構築に役立てます。

タレントマネジメントシステムの導入手順

タレントマネジメントシステムは、一般的に下記の4つのSTEPで導入されます。

| STEP1:導入目的の明確化 | 企業の課題や目標に応じて、導入目的を明確化する。 |

| STEP2:導入システムを決定 | 組織規模や予算に適したシステムを選定、決定する。 |

| STEP3:テスト導入の実施 | 一部門での試験運用を通じて、システムの有効性と課題を検証する。 |

| STEP4:実際に運用を開始 | 全社展開を行い、定期的なデータ更新と活用状況のモニタリングを実施する。 |

タレントマネジメントシステムは導入して終わりではなく、従業員の長期的なキャリアビジョンに連動させるシステムです。長く付き合うシステムですので、慎重に導入を行いましょう。

【無料テンプレも】スキルを可視化するツール②スキルマップ

従業員のスキルを可視化するツールとしては、スキルマップも有名です。

タレントマネジメントシステムが1人の従業員にフォーカスしていたのに対し、スキルマップでは職場単位や企業単位における従業員全体の保有スキルを一覧化して管理できます。

組織全体のスキル分布を把握できるため、部門やチームごとの強み・弱みを特定し、戦略的な人材育成や配置の基礎資料として活用することが実現するでしょう。

可視化できるスキル例

スキルマップで可視化するスキルの例として、下記が挙げられます。

- 業務遂行に必要なソフトスキル(コミュニケーション能力やリーダーシップなど)

- 業務遂行に必要なハードスキル(機械の操作能力や、専門知識など)

- 保有資格

- 経歴、業務経験、プロジェクト参画経験

- 研修受講履歴

スキルマップの作成手順

スキルマップの一般的な作成手順は、以下1~6つのSTEPに分類できます。

| STEP1:目的の明確化 | 組織の課題やニーズを特定し、スキルマップ活用の具体的な目的を明確化する。 |

| STEP2:スキルの抽出とスキル項目を決定 | 業務分析を通じて必要なスキルを洗い出し、評価項目として体系化する。 |

| STEP3:評価基準を決定 | 各スキル項目の習熟度を測る基準を策定し、数値化・可視化の方法を確立する。 |

| STEP4:マニュアルの作成と研修の開催 | 運用ルールを明確化し、評価者・被評価者向けの説明会を実施する。 |

| STEP5:実際にスキルマップを導入 | 部門ごとに順次導入を進め、運用状況をモニタリングする。 |

| STEP6:定期的な更新と内容の見直し | 評価結果の定期的な更新と、スキル項目や基準の見直しを実施する。 |

スキルマップの作り方は別の記事で詳細に説明していますので、こちらも併せてご覧ください。

関連記事:【Excelテンプレ付】スキルマップの作り方!評価基準は?運用のコツも解説

スキルマップのテンプレート

こちらは、スキルマップのテンプレートです。本テンプレートは、スキルマップと教育訓練計画表がセットになっているため、カリキュラムの作成にも役立ちます。教育訓練の計画・実施・評価が体系的に管理でき、手間を省くことが可能です。

以下のフォームに必要項目を入力することで、無料でダウンロードいただけます。是非お役立てください。

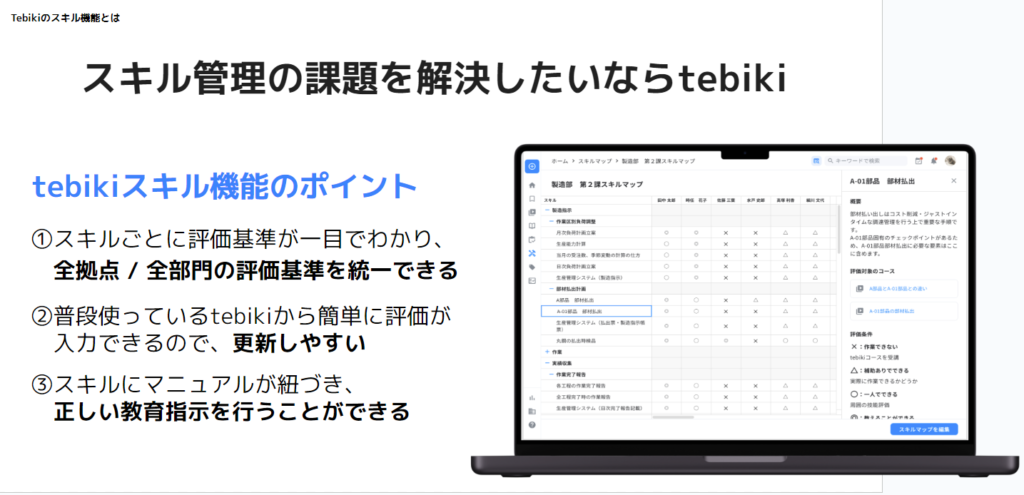

スキルマップ作成は「スキル管理システム」の導入が便利

スキルマップはExcelで作ることもできますが、スキル管理システムの導入が作成や更新が簡単なためおすすめです。導入するシステムにもよりますが、スキル管理システムにはデータ更新の効率化、リアルタイムな情報共有、分析機能の活用など多くの機能があります。

Excelではこれらの機能を手作業で行う必要があり、時間や労力がかかる場合があります。

例えば、スキル情報を更新する際、Excelでは個別にデータを修正したり、ファイルを共有して最新版を確認したりする手間が生じます。

スキル管理システムの導入により、継続的なスキル管理と戦略的な人材活用が実現できるでしょう。特に、後述する「tebiki現場教育」は簡単にスキルマップが作成できるほか、動画マニュアルと紐づけることで効果的に教育を進められるメリットがあります。

可視化したスキルを人材教育に活かすには?

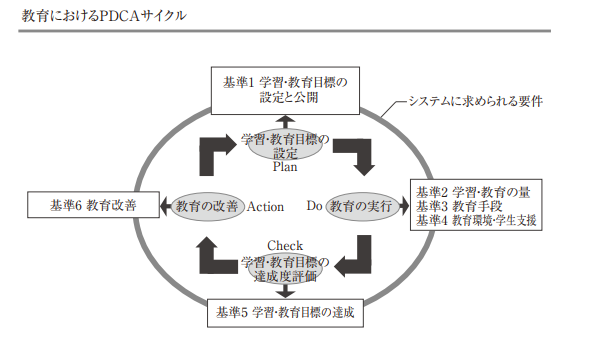

スキルの可視化を活かし、効果的な人材育成に役立てるには「PDCAサイクル」の実行が不可欠です。

PDCAサイクルとは、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(確認)→ Act(改善)の4段階を繰り返し、継続的にプロセスを改善していく手法です。

スキルの可視化を活かすことで、現状のスキルを基に教育目標を設定し(Plan)、計画的な教育を実施(Do)、教育後はスキルの再評価を行い(Check)、結果に基づいて次の育成計画を策定(Action)という人材育成のPDCAサイクルを実現できます。

▼教育におけるPDCAサイクルの例▼

引用:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「『スキルの見える化』とキャリア形成」

また、スキルマップで組織全体のスキル傾向を把握することで個々のスキル育成だけでなく、チームや部署全体の強化計画を立てることも可能です。

例えば、プロジェクトの要求に対してスキルが不足している分野を特定し、集中的に研修を実施することで、人材育成のPDCAサイクルを回し組織全体としての対応力を向上させることができます。

一方で、「スキルを可視化しただけで終わってしまった…」「可視化したスキルをどう教育に役立てるかわからない…」というお悩みをお抱えではないでしょうか?

次章では、可視化したスキルが教育と紐づかない理由や背景について解説します。

可視化したスキルが教育と紐づかない理由や課題

多くの企業で、スキルの可視化と実際の教育体系が紐づかないケースが散見されます。これは、スキルの可視化が目的化してしまい、可視化された情報を具体的な教育施策や人材育成計画に落とし込めていないことが原因です。

スキルの可視化はあくまで現状を把握するための手段であり、それを活用して効果的な教育体系を構築することが本来の目的です。

たとえば、スキルマップを作成しても個別の育成プランを設計せずに放置してしまうと、従業員にとってスキルマップは単なる「スキルの評価表」としてしか機能しません。その結果、スキルアップへのモチベーションが低下し、企業としての教育投資も無駄になりがちです。

これを防ぐには、スキルマップを基にして明確な教育目標を設定し、個々の従業員のスキルギャップを埋める具体的な施策を実施することが重要です。たとえば、スキルごとに適した研修プログラムやOJTの内容を明確にし、進捗を定期的に確認して改善を加えることで、スキルマップを実際の教育体系に組み込むことができます。

また、教育体系とスキルマップを紐づけることで、個人の成長が企業の目標にどのように貢献しているかを可視化することも欠かせません。これにより、従業員の目標意識が高まり、組織全体としてのスキル向上が促進されます。

では、作成したスキルマップと教育プログラムを結び付けるにはどうすればよいのでしょうか?次章では、可視化したスキルを教育に活かせるツール「tebiki現場教育」についてご紹介します。

「tebiki現場教育」なら可視化したスキルが教育に紐づく!

「tebiki現場教育」は、可視化したスキルと教育コンテンツが1つのシステムに集約されたツールです。tebiki現場教育を使ってスキルマップを作成することで、教育計画とカリキュラムを一元管理し、スキルの習得状況をリアルタイムで把握することが可能です。

まず、直感的なスキルマップ機能で従業員の現在の能力を可視化します。このスキルマップは、システムに登録された動画マニュアルと連動しており、各スキル項目に対応する具体的な教育コンテンツがすぐに確認できます。

さらに、教育履歴の管理やテスト機能が統合されているため、従業員の学習進捗をリアルタイムで把握可能です。習得状況はスキルマップに反映されるため、人材育成の効果を正確に測定できます。管理者は教育の優先順位付けや、効果的な人材配置の判断に活用できます。

このように、スキル可視化から教育実施、効果測定までを一貫して管理できることが、「tebiki現場教育」の大きな特長です。

さらに、スキルを取得させる教育に役立つ動画マニュアルを、スマートフォンやタブレット1つで簡単に作成できる点もポイントです。

たとえば、製造ラインの新しい機械操作手順をスマートフォンやタブレットで撮影し、動画に自動字幕をつけることで、操作手順を視覚的に理解できます。字幕は自動的に生成されるため、特別な編集スキルは必要ありません。

また、外国人従業員には自動翻訳機能を活用することで、言語の壁を越えて教育を行うことが可能です。

tebiki現場教育の機能詳細やスキルマップの特徴、無料サポート体制については以下の資料でも詳しくご紹介しています。「スキルを可視化する方法で悩んでいる…」「従業員教育まで活用できるツールが知りたい…」とお考えの方は、是非ダウンロードしお読みください。

「tebiki現場教育」で可視化したスキルを教育に活かしている事例

tebiki現場教育の動画マニュアルとスキルマップ機能を活用し、従業員教育を推進している事例をご紹介します。

オーダースーツの紡績から縫製/販売を行う御幸毛織株式会社では、生産するスーツに徹底的な品質へのこだわりを持ち、高付加価値を与えるものづくりに取り組んでいます。

同社では、製造工程における専門的な知識や技能の継承が難しく、新入社員や若手社員が熟練の技術を効率的に習得することが困難という課題を抱えていました。また従業員の教育を一部のベテラン社員に依存しており、属人的な教育方法も問題となっていました。教育の質が均一でなく、新入社員が現場で即戦力となるまでに時間がかかるという課題があったといいます。

そこで、課題解決に向けtebiki現場教育を導入したところ、動画で作業手順が伝わりやすくなり、ベテランに属人化していた業務を誰でも行えるまでに改善。さらに、スキルマップの作成を通じてスキルの見直しや可視化が進み、作業者間の業務品質のばらつきの発見に至っています。

「tebiki現場教育の活用で、習得に3年かかる業務を新入社員が1年で習得できるようになった」と語る御幸毛織株式会社の導入の詳細や、実際に使っている動画マニュアルのサンプルについては、以下のPDF資料からご確認いただけます。

「tebiki現場教育」を使ってスキルの可視化と従業員教育を実現しよう:まとめ

スキルの可視化は、効果的な人材育成や従業員教育を進める上で重要な役割を果たします。

本記事では、スキルを可視化することで得られる具体的な効果として、個々の能力の把握や適切な配置、効率的な育成計画の立案などを取り上げ、それが組織全体のパフォーマンス向上にどのように繋がるかを詳しく解説しました。

加えてスキルマップや動画マニュアルを活用した実践的な手法についても紹介し、現場ですぐに取り組めるアイデアを提供しています。スキルの見える化を進める際の注意点や成功のためのポイントも具体的に解説しているため、自社の人材育成や教育体制の強化に役立てることができるでしょう。

本記事でご紹介した「tebiki現場教育」は、スキルマップによるスキルの可視化と動画マニュアルによる効果的な人材育成を可能にするツールです。機能詳細や導入効果について詳しく知りたい方は、是非以下の資料をご覧ください。

>>>動画マニュアルとスキルマップが紐づくtebiki現場教育の教育効果をみる

.png)