かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。

日本の社会インフラを支える物流業界が、今、深刻な人手不足に直面しています。この問題は、単に物流企業の経営課題であるだけでなく、私たちの生活や経済活動全体にも大きな影響を及ぼしかねません。

本記事では、物流業界における人手不足の現状とその背景にある複合的な原因、そしてそれがもたらす影響について詳しく解説します。

目次

物流業界における人手不足の現状

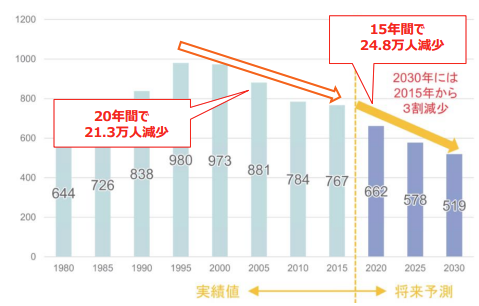

物流業界、特にトラック運送事業における人手不足の状況は、他の業界と比較しても深刻です。経済産業省「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」によると、道路貨物運送業の運転従事者数は、1995年をピークに20年間で約21.3万人も減少しています。

引用元:経済産業省「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」

こうした担い手不足は、求人市場にも表れています。厚生労働省の「職業別一般職業紹介状況」によると、令和4年10月時点での「自動車運転の職業」の有効求人倍率は2.46倍に達しており、全職業計の1.23倍と比較して約2倍という極めて高い水準です。

企業が求人を出しても、必要なドライバーを採用することが非常に困難であることがわかります。

物流業界の人手不足を引き起している原因

物流業界における人手不足は、特定の原因によって引き起こされているわけではなく、複数の要因や業界特有の課題が複雑に絡み合っています。ここでは、その主な原因について解説します。

- 労働人口の減少

- 2024年問題

- EC市場拡大に伴う物流量の増加

- 長時間労働の常態化

- 他業種と比較して賃金が低い

労働人口の減少

物流業界に限った話題ではありませんが、労働力不足は日本における産業全体の課題としてあげられます。

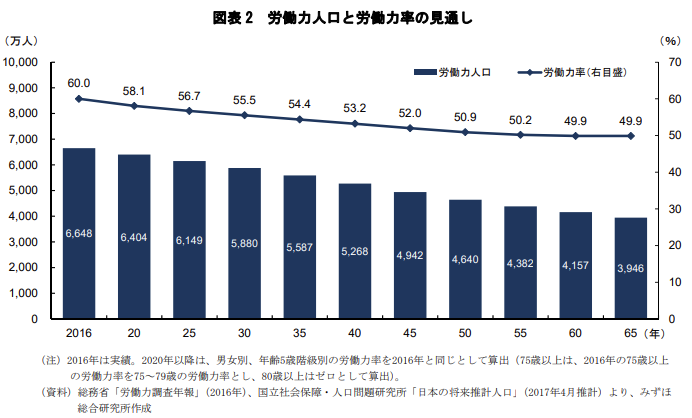

総務省統計局の「労働力調査(令和3年)」によると、令和3年度の15〜64歳の労働力人口は前年に比べて、15万人減少しています。みずほ総合研究所「少子高齢化で労働力人口は4割減」による今後の労働人口の見通しでは、下記図のとおりに年々減少していくことが想定されています。

引用元:みずほ総合研究所「少子高齢化で労働力人口は4割減」

このような労働人口の減少は、労働集約型の物流業界にも直接的な影響を与えており、新たな労働力を確保することが年々難しくなっています。また、既存の就業者の高齢化も進んでおり、将来的な労働力の先細りが懸念されています。

2024年問題

物流業界の人手不足に拍車をかけているのが「2024年問題」です。働き方改革関連法に基づき、2024年4月1日から自動車運転業務における時間外労働の上限が年間960時間に制限されました。

この規制は、ドライバーの健康確保や長時間労働の是正を目的とする重要な取り組みですが、同時にドライバー1人当たりの労働時間が減少することによる輸送能力の低下や、労働時間減少に伴う収入減といった影響も懸念されています。

実際に、経済産業省「持続可能な物流の実現に向けた検討会」では、2024年問題に対する対策を実施しなかった場合、営業用トラックの輸送能力が2030年には34.1%不足する可能性があると試算されています。

EC市場拡大に伴う物流量の増加

EC市場の急速な拡大は、配送需要を大幅に増加させています。国土交通省「国内貨物の平均流動ロットの推移【物流件数の推移(流動ロット規模別)】」の調査結果を見ても分かるように、物流量の増加は顕著にあらわれています。

| 物流総件数 (件数) | 平均物流ロット(トン/件) | 100kg | 1トン | 1トン超 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1995年 | 15,290 | 2.13 | 57.9% | 24.8% | 17.3% |

| 2000年 | 15,964 | 1.73 | 63.6% | 21.5% | 14.9% |

| 2005年 | 20,039 | 1.27 | 68.7% | 19.2% | 19.2% |

| 2010年 | 24,616 | 0.95 | 75.1% | 15.3% | 9.6% |

| 2015年 | 22,608 | 0.98 | 79.2% | 13.0% | 7.8% |

個人宅向けの小口・多頻度配送の増加は、トラックドライバーや倉庫作業員の業務量を増大させ、現場の負担を重くしています。物流量という需要の増加に対して、労働力の確保が追いついていないアンバランスな状態が人手不足感を一層強めているのです。

増加する物流業務に対応するために現状のオペレーションをどのように改善するべきか、改善点を見つける視点や考え方、事例などを知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。

長時間労働の常態化

物流業界におけるトラックドライバーの仕事は、長時間労働になりやすい構造的な問題を抱えています。荷主の都合による長時間の荷待ち時間やドライバー自身が行う荷役作業(積み下ろし)にかかる時間、そして再配達の発生などが、ドライバーの拘束時間を長期化させる要因です。

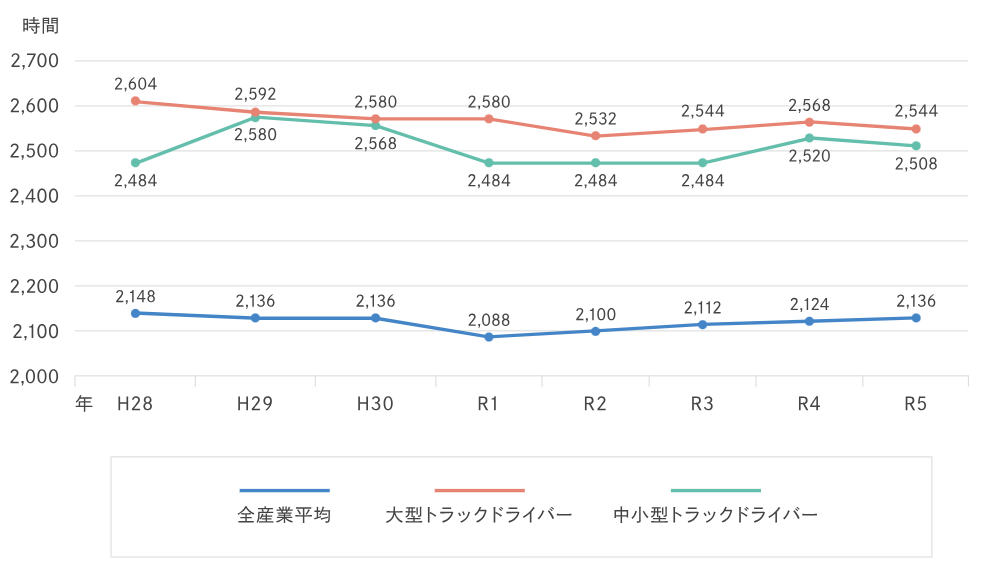

厚生労働省が運営している建設業・トラックドライバー・医師の働き方改革総合サイト「はたらきかたススメ」において、トラックドライバーは、長時間労働の傾向があり、年間労働時間が全産業の平均と比較して2割程度長い状況にあることがわかります。

引用元:厚生労働省「はたらきかたススメ」

長時間労働・不規則な勤務時間などのネガティブイメージによって、物流業界への労働人材の流入が少なく、一方で流入下としても定着せずに離職が多くなる状況を招いているのです。

他業種と比較して年間収入額が低い

労働の負荷が大きい一方で、トラックドライバーや倉庫作業員などの物流業界の年間収入額は、全産業平均と比較して低い傾向です。厚生労働省「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」によると、全産業平均・大型トラック運転手・中小型トラック運転手では、以下のように年間収入額に差があることがわかります。

- 全産業平均:507万円

- 大型トラック運転手:485万円

- 中型トラック運転手:438万円

労働時間が長い傾向があるにもかかわらず、平均的な賃金が低いという実態は、若年層を中心とした新たな人材の流入を妨げ、既存の働き手のモチベーション維持や定着を困難にする一因となっています。

結果として、若年層がトラックドライバーという職業を選択しにくい状況に陥っているといえるでしょう。ドライバーの人材確保は極めて困難であり、『物流業界における人手不足の現状』でも触れたように、高い有効求人倍率がその状況を物語っています。

物流業界の人手不足を解消へ導く対策

ここでは、物流業界における人手不足の解消に向けて考えられる主な取り組みを紹介します。

労働環境の改善

長時間労働になりやすい構造的な問題を抱え、他業種と比べて年間の収入額が低い傾向がある物流業に対して、ネガティブなイメージを持っている人も多いのが現状です。ネガティブイメージが強いと、新たに人材が流入してくる可能性は必然的に低くなります。

物流業界で働きたいと感じてもらうためにも、労働環境の改善は優先して取り組むべき対策の1つです。賃金体系の見直しや給与アップなどすぐに改善するのが難しいものもある一方、取り組むハードルが低く、比較的取り組みやすいものも多くあります。

労働環境の改善につながる取り組み例としては以下のようなものがあげられます。

- 清潔な休憩スペースの提供

- ケータリングの提供

- 空調設備の整備

ドライバーに対しては、大型トラックの免許取得にかかる費用を補助するなども有効と言えるでしょう。大型トラックの免許を取得することで、収入アップにもつながり、従業員のエンゲージメント向上にもつながるはずです。

DX推進による業務効率化

デジタル技術の活用によるDXの推進も人手不足を対策する手段として有効です。これまで人の手で行っていた作業を自動化できるため、従業員の作業負担の軽減につながり、最小限の負担で作業効率を最大化することができます。

DX推進の具体例としては、倉庫管理システム(WMS)の導入があげられます。倉庫内で発生する入荷・出荷・保管の一連の作業をバーコードリーダーなどを用いて作業を効率化することができ、多くの物流現場で導入が進んでいます。

また、効率化するだけではなく、作業精度の向上につながるのもポイント。例えば、出荷作業で全て目視で数量や期限などをチェックすると必ずミスが発生してしまいますが、倉庫管理システムの活用によって、目視検査と比べて作業精度が格段に向上します。限られた従業員で作業効率の最大化を図れるため、人手不足を解消する手段の1つになるはずです。

自動化・省人化技術の導入

倉庫内作業など、人手に頼ってきた業務プロセスに自動化技術を導入することも有効な対策の一つです。具体的な自動化・省人化に関連した技術としては、以下のようなものがあげられます。

- マテハン機器

- 自動配送ロボット

- ピッキング支援システム

- 自動倉庫システム

また、荷役作業など身体的な負荷が大きい業務に対しては、パワードスーツのようなアシストスーツを活用することで、作業者の負担を軽減し、安全性を高めることも期待できます。

多様な人材の採用

従来の採用ターゲットだけでなく、より多様な人材に目を向けることも重要です。経験豊富なシニア層や短期アルバイトなどの採用などで人手不足を解消する動きをしている企業が多く、個々の能力や志向に応じたキャリアパスの提示や、社内コミュニケーションの活性化などで人材の定着を図っています。

また、新たな労働力として外国人従業員を受け入れている企業も増加しており、人手不足の即効的な解消につながるだけでなく、職場に多様性をもたらすのもメリットです。

しかし、言語の壁や文化的な違いに対応するため、多言語対応のマニュアルやサポート体制を整えるなどの対策が求められます。

対策のヒントを得るために、以下のセミナー動画(無料公開中)が参考になると思います。外国人人材のサポートを専門に行う団体の講師による、外国人労働者を受け入れる際の注意点や環境づくりなどを解説しているので、以下の画像をクリックしてご覧ください。

教育体制の整備

教育体制の整備も人手不足の解消に向けた対策の1つです。教育体制を充実させることにより、新たに採用した人材の効率的な育成、既存従業員の多能工化やさらなるスキルアップにもつながります。将来的なキャリアパスの提示もできるでしょう。

このように教育体制が整った職場は、従業員にとって中長期的な視点を見据えられる職場であり、離職にも繋がりにくくなるはずです。離職者が発生しない/少ないことで、人手不足に陥りにくくなるでしょう。

なお、教育体制を整備する上で場当たり的なOJTに依存するのではなく、自社の特性や従業員数、従業員ごとの習熟度や採用する人数などを踏まえ、最適な教育体制を構築し、人材育成に取り組むのが大切です。次の章では、人手不足を解消する1つの手段である、人材育成の重要性について紹介していきます。

物流業界における人材育成の重要性

物流業界の人手不足に対する対策は多岐に渡りますが、まず取り組むべきなのは、現状の従業員で生産性を最大化させるための「人材の育成」です。ここでは、人手不足を解消する手段の1つとして、なぜ人材育成が重要なのかその理由について紹介していきます。

多能工人材を育てるため

少ない人数で生産性を最大化する上で重要なのは、一人の従業員が複数の業務をこなせるようにスキルを習得する多能工化が大切です。特定の業務のみしかこなせない状況では、人材配置を最適化できずにリソースが偏ってしまったり、属人化してしまったりなどのリスクを招きます。

これらのリスクを防ぐためにも、採用した人材を育成して多能工化を促すことによって、少ない人数で生産性の向上につながるため、人手不足を解消することにつながります。また、複数の業務をこなせる状況は、従業員にとってやりがいや成長を感じやすくモチベーションの向上も期待できるでしょう。結果として、離職率を軽減し、人手不足に陥るリスクを防ぐことができます。

しかし、多能工な人材の育成には時間がかかり、指導できる人材を確保する必要もあるため、中々多能工化が進まないという企業も多い傾向です。以下の資料では、多能工化を進めるうえでのポイントについて詳しく紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。

>>「企業が多能工化を進めるべき理由と実践方法(pdf)」を見てみる

DXツールや自動化技術を運用するため

物流現場では、配送コストの削減や業務効率の向上などに向けたDXツールの導入、ピッキングやパレタイズの倉庫内作業の自動化技術の導入などが進んでいます。

これらの技術導入によって、人の手による作業自体は少なくなるものの、管理〜運用にあたっては様々な知識やスキルが必要になり、専任の人材を配置する必要があります。

このようなデジタル技術の知見やスキルを有している人材は少なく、新たに採用することが難しいため、社内の人材を育成する必要があるでしょう。そのためにも、計画的に人材を育成する必要があります。

物流企業の人材育成事例

ここでは、教育体制の整備や構築によって、効果的な人材育成を実現している物流企業の好事例を紹介していきます。

ソニテック株式会社

新築戸建て住宅に使用される建築副資材を提供する事業を展開しているソニテック株式会社では、新人教育にかかる時間とコストを課題に感じていました。おおよそ3ヶ月ほどのマンツーマン指導が必要であり、指導担当者が日常業務に割ける時間が減少してしまった結果、現場作業に時間を割けなくなるなどの影響を及ぼしていたそうです。

これらの課題を解決するために、従来のマンツーマン指導から動画を活用した教育にシフトしたところ、教育時間の削減や教育の質の均一化などの効果を得られています。また、教える側と教えられる側それぞれのストレスを緩和できるなどの全体の効率化にも寄与しています。

同社の事例を詳しく読んでみたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

インタビュー記事:3ヶ月間の直接指導を動画マニュアルで完全に置き換え、業務の効率化を実現

アスクル株式会社

事業所向けECサイト「ASKUL」と個人向けECサイト「LOHACO」を運営しているアスクル株式会社。同社では、教育者の経験側によるOJTや個別での紙の手順書作成を行い教育を行っており、教育者のスキルや教え方の違いで習熟度の違いや教育漏れが発生しており、教育期間完了後に依頼しても作業ができないなどの課題を抱えていました。

結果として、業務への理解があるベテラン社員への依存/属人化が発生し、現場で人手が足りない状況に陥っていました。

これらの課題を解消するために教育体制を見直し、紙やOJTから脱却して動画を活用した教育を推進。作業ごとに用意されている動画を事前に確認し、作業内容をイメージしたうえで現場のOJTを実施する教育体制を構築し、業務の定着スピードも大幅に向上したと効果を実感しています。また、独り立ちまでの期間が半年から3ヶ月に短縮することにも成功しています。同社の事例を詳しく読んでみたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

インタビュー記事:高度に自動化された倉庫の安定稼働を支えるために動画マニュアルtebikiを導入!

物流業界の人材育成には「動作を見て学べる」動画の活用が有効

教育体制の整備や構築を進める上では、動画を活用した教育が有効な手段の1つとしてあげられます。紙やOJTなどの従来の教育手法には以下のような課題があり、最適な教育方法とは言えません。

| 教育負担 | 教育内容のばらつき | 教育効果の可視化 | |

|---|---|---|---|

| 集合研修 (座学) | 定期的な実施が必要 | 担当者によってばらつく | 伝わっているか不明 |

| OJT | 教育者の負担が大きい | 担当者によってばらつく | 組織の教育効果が見えにくい |

| 紙マニュアル | 作成・改定が手間 | 読み手によって解釈が異なるリスク | 伝わっているか不明 |

一方で、動画の活用により、実際の作業手順や動きを表現でき、紙のマニュアルや口頭説明だけでは伝わりにくかったニュアンスやカンコツも正しく伝えることができます。

また、動画を視聴できる環境とデバイスがあれば、繰り返し学習することができて自発的な学びを促進することも可能です。指導者の負担軽減にも繋がり、教育品質のバラつきも解消できるでしょう。

実際に現場教育に動画を活用している「ASKUL LOGIST株式会社」では、作業標準化の促進や安全教育の浸透、新人教育の時間短縮などの様々な効果を実感しています。

また、同社が導入している動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は、物流現場に特化していることもあり、外国人労働者が多い物流現場に必要な「1クリックで、字幕が100か国以上の外国語に自動翻訳される機能」も搭載。効率的なな外国人教育を実現しています。

tebiki現場教育の詳細機能や活用事例がまとめられたサービス資料は、以下のリンクをクリックしてご覧ください。

>>かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」の機能や改善事例を見てみる

物流業界で活用されている動画マニュアル作成ツール

ここまで紹介したように、物流現場での動画活用は多くの企業で導入されており、中でも、物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は導入ハードルの低さや使い勝手の良さなどから多くの現場で選ばれています。

▼動画マニュアル作成ツール「tebiki」紹介動画▼

スマートフォンで撮影した動画に音声や字幕を追加し、かんたんにマニュアルを作成できるシンプルさが特徴であり、ワンクリックで多言語に翻訳できるのも外国人労働者を抱える物流現場には嬉しいポイントです。

また、作成した動画をいつ誰が視聴したのかをダッシュボード上で確認できるため、習熟度の管理をかんたんにできて指導の抜け漏れを防止することもできます。tebiki現場教育の機能や特徴をより詳しく見てみたい方は、以下のリンクをクリックして資料をご覧ください。

>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料を見てみる

まとめ:物流の人手不足を乗り越え、持続可能な現場を築くために

少子高齢化、EC市場の拡大、厳しい労働条件など、物流業界で発生している人手不足の背景には様々な要因が絡み合っています。

人手不足を解消するためには、労働条件の改善、DXの推進、自動化技術の導入、多様な人材の活用といったアプローチに加えて、「教育体制の強化」も重要なポイントです。人手不足だからこそ、今いる人材、そして新たに入ってくる人材の能力を最大限に引き出し、長く活躍してもらうための仕組みづくりが急務となります。

効率的な教育を実施するうえで有効なのが、「動画マニュアル」の活用です。作業手順の標準化、技術伝承、安全意識の向上、そして教育の効率化の実現に寄与します。物流業界における動画マニュアルの有効性についてより詳しく知りたい方は、以下の資料もあわせてご覧ください。画像をクリックすると資料をご覧頂けます。

-1.png)