外国人労働者の割合が徐々に増えてきている昨今、特に製造業や接客業といったデスクレス領域における外国人労働者の教育は大きな課題となっています。そこで本記事では、外国人労働者が最大限のパフォーマンスを発揮するためのポイントや具体的な教育指導についてすべてまとめました。

なお、外国人労働者の現場教育でよく活用されている、自動字幕翻訳が可能な動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は、「伝わらない」「ルールが無視される」の改善に役立っています。詳しい事例や導入効果はtebiki現場教育のサービス資料をご覧ください。スムーズな外国人教育のあり方や教育体制の整備のポイントが把握できます。

目次

日本における外国人労働者の実態

日本における外国人労働者の実態として、まずは外国人労働者の種類を踏まえたうえで外国人労働者の年間推移数や従業者の産業別の割合について解説します。

外国人労働者の種類

外国人労働者の種類は主に以下の3種類に分けられます。

- 留学生アルバイト

- 技能実習生

- 特定技能外国人

留学生アルバイト

留学生アルバイトは留学資格を持つ外国人で、通常は就労が許可されていない在留資格であることが特徴です。

地方出入国在留管理局への許可申請を行い、許可が下りた場合に限り週に最大28時間までアルバイトが認められますが、留学生の主要な目的は学業であるため、アルバイトは学業と両立して行われることが一般的です。例外的に、夏休みのような学校で定められている長期休みの期間は、週40時間かつ1日8時間以内までの拡大が可能です。

製造業の例として、留学生アルバイトの役割は生産ライン上の製品の仕分けや清掃などが考えられます。

技能実習生

技能実習生とは、特定の産業で技能実習の在留資格を持つ外国人実習生のことです。

技能実習生は日本の技術や知識を習得することを目的としているため、母国に帰国後、日本で得たスキルや知識を活かすことが期待されます。製造業では特定の機械の操作や製造プロセスの学習を通じて、実務経験を積むことが可能です。

一方で日本政府は2024年2月9日に、技能実習制度を廃止し「育成就労制度」を新設する方針を決定しました。今後は制度の概要が変わることを念頭に置いておいてください。

【参照元:JITCO「技能実習制度及び特定技能制度見直しに関する政府方針が決定しました」】

技能実習生の概要や種類、受け入れの流れについては以下の記事で詳しく解説しています。以下のリンクをクリックしてご覧ください。

関連記事:技能実習生とは?概要や現状の基礎知識、種類、方式、流れ、問題点、育成方法も解説!

特定技能外国人

特定技能外国人は「特定技能」在留資格を持つ外国人労働者のことを指します。2024年5月現在、特定技能の対象となる分野や職種は以下の12種類です。

- 介護

- ビルクリーニング

- 素形材/産業機械/電気/電子情報関連製造業

- 建設

- 造船/船用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

特定技能外国人は、上記の分野における外国人労働者受け入れを目的とした制度。特定技能外国人は高水準の日本語力と実務スキルを持っており即戦力として期待できるほか、転職活動が可能という点も大きな特徴です。

製造業における特定技能外国人の役割は、高度な機械操作としての技術者や生産管理の専門家が考えられます。

年間受入数の推移

近年、日本の少子高齢化が進行する中で労働人口の減少が問題となり、多くの企業が外国人労働者の受け入れを拡大しています。

製造業の現場においても、外国人労働者の受け入れ数の増加は顕著になっています。たとえば、自動車製造や電子部品の組み立てなど、完全な自働化が難しい人手を必要とする業務においては外国人労働者の力が不可欠となっています。

厚生労働省の外国人雇用状況の届出状況表によると、2018年~2022年度における外国人労働者の受け入れ数は以下の通りです。表を見ると、毎年着実に外国人労働者が増加していることがわかります。

| 2018年 | 1,460,463人 |

| 2019年 | 1,658,804人 |

| 2020年 | 1,724,328人 |

| 2021年 | 1,727,221人 |

| 2022年 | 1,822,725人 |

【参考元:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和4年10月末現在)】

従事産業別の割合

令和4年(2022年)の統計によると、製造業で働く外国人労働者は全体の26.6%を占め、他の産業を大きく上回る数値となっています。さらに興味深いことに、外国人労働者の大多数はデスクレスワーカー、つまりオフィスワークではなく現場での物理的な作業に従事している人々です。

製造業は日本経済の基盤の一つであり、高度な技術と労働集約型の産業です。国内での労働力不足が深刻化する中、外国人労働者はギャップを埋める存在となっています。

| 産業 | 人数 | 割合 |

|---|---|---|

| 製造業 | 485,128人 | 26.6% |

| サービス業 | 295,700人 | 16.2% |

| 卸売業・小売業 | 237,928人 | 13.1% |

| 宿泊業・飲食業 | 208,981人 | 11.5% |

| 建設業 | 116,789人 | 6.40% |

【参考元:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和4年10月末現在)】

外国人労働者の不十分な教育が生む3つの問題

外国人労働者への教育が不十分だと、現場に様々な問題を引き起こします。ここでは、代表的な3つの問題について解説します。

労働災害の発生

外国人労働者の労働災害は現在、増加傾向にあります。厚生労働省の調査によると、外国人労働者の死傷者数は以下のような結果となっています。

※各年度別の引用元:外国人労働者の労働災害発生状況(厚生労働省)

外国人労働者の死傷者数は年々増加傾向にあり、特に製造業や建設業での労働災害が多く、無視できない問題となっています。労働災害の発生は、企業にとって大きな損失となります。被災者本人や家族の苦痛はもちろん、企業の生産性低下やイメージダウンにもつながります。

外国人労働者による労災で特に多い原因が「安全な作業手順を守らない(正しい作業手順が分からない)」です。この根本的な原因は、

- 日本語で書かれたマニュアルしか現場に用意されていない

- 外国語のマニュアルは存在するが、微妙な技術やコツのニュアンスが伝わらない

こうした「マニュアル整備の不十分」が多いです。

マニュアル整備が行き届いていない現場は少なくないですが、一方で、外国人教育がうまくいっている現場では「一目で正しい作業手順が理解できるマニュアル」を整備できているケースが非常に多いです。一目で正しい作業手順が理解できるマニュアルの1つに、「動画マニュアル」が挙げられます。動画マニュアルによる外国人教育の改善は製造業や小売業で多く実証されているため、もし動画マニュアルによる外国人教育の改善事例や効果が知りたい方は、「外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集」もあわせて参考にしてみてください。

生産性の低下

外国人労働者の教育不足は、現場全体の生産性低下にもつながります。作業手順やルールを正しく理解できていないと、作業効率が下がるだけでなく、手戻りやトラブルの原因になるからです。

例えば、港湾運送事業や内航海運業等さまざまな物流サービスを提供している「株式会社フジトランスコーポレーション」では、外国人労働者が増加している現場において、教育や指示内容の理解度向上が課題でした。言葉の壁があり、業務の指示を出してもスムーズにニュアンスが伝わらず、教えるのに時間がかかり、教育者が本来の業務に取り掛かれないという事態に悩んでいました。

外国人労働者が増加している現場では、教育や指示内容の理解度向上が課題でした。言葉の壁があり、業務の指示を出しても「分かりました」とスムーズにニュアンスが伝わらず、教えるのに時間がかかり、教育者が本来の業務に取り掛かれないといった話もありました。

たとえば、海外拠点で新しいプロジェクトが発足した際、必ず日本人の熟練者が現地に赴いて数か月直接指導します。しかし指導を行うにあたり、マニュアルの翻訳工数なども発生しており、オンボーディング部分で熟練者の負担をもう少し軽減できればという課題がありました。

このように、外国人労働者への教育不足は、企業の生産性全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

最終的に同社は、自動字幕翻訳+字幕読み上げ機能がついている「動画マニュアル(tebiki現場教育)」による教育体制を整備し、外国人の教育工数を大幅に削減したとともに、安全の標準化も実現できました。tebiki現場教育のサービス資料はこちら。本資料をご覧いただくことで、外国人教育の体制をどう整備し、どのようなマニュアルで現場教育を推進すればいいか教育の改善方針が定まるはずです(下の画像をクリック)。

業務品質のバラつき

外国人労働者への教育が不十分である場合、外国人従業員ごとに業務品質にバラつきが生じます。業務品質のバラつきは「顧客に一定のサービスを提供できていない」と同義であり、顧客満足度やサービス品質の低下を招きます。

特に製造業や食品工場においては、外国人労働者の教育不足が「品質不良」の発生につながります。作業手順や品質基準を正しく理解できていないと、不良品の発生率が高くなるので、企業の信頼低下やクレーム増加といった顧客満足度の低下問題を引き起こすでしょう。

品質不良の主な発生原因の1つは「手順不順守」です。外国人労働者も含め、品質が求められる製造業や物流業では「標準作業」が非常に重要です。しかし、多くの現場では「ルール無視」「浸透しない作業手順」が原因で、品質不良がなかなか解消できないのが事実です。

そこで、資料「手順不遵守に起因する品質不良対策の考え方と対策」では、品質不良が解消できない場合の改善策や代案がまとめられています。本資料もあわせて参考(下の画像をクリック)にすると、品質を改善するための打ち手が整理されると思います。

外国人労働者の教育がうまくいかない理由や課題

不十分な外国人労働者が引き起こす問題について解説しましたが、ではなぜ、外国人労働者の教育はうまくいかないことが多いのでしょうか?代表的な3つの理由について解説します。

コミュニケーションが取りにくい

外国人労働者の教育において、最も大きな課題となるのが言語の違いです。日本語を十分に理解できない外国人労働者に対して、日本語で作業手順やルールを説明しても、正確に理解してもらうことは困難です。

例えば、化学メーカーである「児玉化学工業株式会社」では、現場で働く外国人の多言語化が進んでおり、日本語を中心としたコミュニケーションのあり方に課題を感じていました。

現場には外国人も多く、スペイン語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語など、様々な言語が現場では飛び交っています。ほぼ日本語がわからない方もいます。業務的に専門用語も出てくるので「伝える」ということに課題を感じていました。

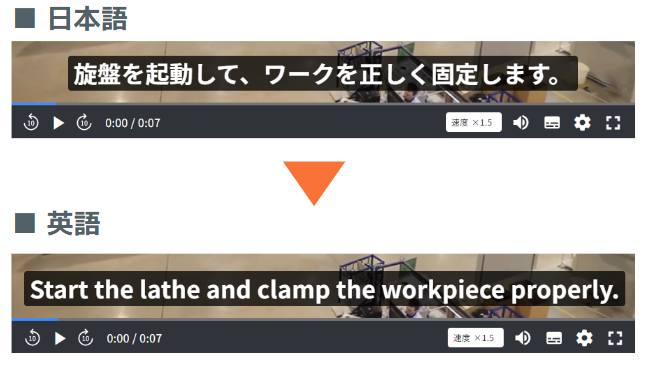

特に、同社のような製造現場では「複雑な動きを伴う作業」が多く発生しているので、外国人労働者の教育を難しくする大きな要因となっています。そこで同社は「言葉による説明がなくとも、作業手順がある程度理解できる”動画”によるマニュアル」を整備し、外国人教育をスムーズに推進しています。参考として、実際に同社で使われている動画を以下に掲載します。

▼動画マニュアルの例▼

※現場従業員が「tebiki」で作成

ちなみに本動画は、日本語字幕を1ボタンで自動で外国語に変換できる動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」で作成されています。

>>>外国人教育が可能な動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」サービス資料を見てみる

教育体制の整備が難しい

外国人労働者向けの教育体制を整備することは、多くの企業にとって容易ではありません。多言語に対応したマニュアルの作成や、外国人労働者に指導できる人材の確保など、時間的・人的コストがかかります。

例えば、ソフトクリーム総合メーカーである「日世株式会社」では、外国人労働者の増加に伴い、文章だけ書かれた従来の「紙マニュアルによる教育」に限界を感じていました。

外国⼈労働者も増える中で、⽂章だけのマニュアルに限界を感じていました。紙ベースの⽇本語マニュアルでは、どうしても伝わらない部分が出てきてしまいます。

とはいえ、外国人労働者のためのマニュアルをひとつひとつ整備するのはかなりのリソースを要します。結果的に外国人向けの教育整備に時間がかけられず、放置されていうケースが多いのです。

文化や慣習の違いがある

外国人労働者と日本人労働者では、文化や慣習が異なる場合があります。日本では当たり前のルールやマナーが、外国人労働者にとっては理解しにくいこともあります。日本企業は始業時間に厳しい傾向にありますが、国によっては時間にルーズな場合もあるでしょう。

例えば、冷凍食品や業務用の商品等を製造販売している「株式会社テーブルマーク」では、外国人労働者の増加に伴い、文化や言葉の違いによるコミュニケーションの課題がありました。

新潟魚沼工場では、外国人の方も多く働いていますので、文化の違いや言葉の違いによって、うまく伝わりきらなかったところもありました。たとえばゴミの分別方法などは、文化の違いがあってか、伝わるまでになかなか時間がかかりました。

文化や慣習の違いが根底にあることも踏まえながら、教育体制を整備しなければならないのも難しいポイントです。

外国人労働者には何を教えればよい?教育課題を解決する5つの指導ポイント

前述した「外国人労働者の教育を阻む課題」を解消しながら教育を推進するには、どのような教育を行えばよいのでしょうか?ここでは、外国人労働者が多い現場で実践できる具体的な指導ポイントを5つ解説します。

- 母国語で作業内容を理解できる環境・マニュアルを整備する

- 「なぜ?」を重視した教育で「文化の違い」を理解してもらう

- 危険作業や複雑な作業手順は「視覚」で教える

- 現場でよく使われる日本語フレーズを指導する

- 繰り返し学習できる教育体制を構築する

母国語で作業内容を理解できる環境・マニュアルを整備する

外国人労働者への教育で最も重要なのは、「母国語で作業内容を理解できる環境」 の整備です。日本語が理解できない外国人労働者に対して、日本語で書かれたマニュアルを渡しても、内容を正確に理解することは困難です。その結果、作業ミスや事故につながるリスクも高まります。

とはいえ、外国人労働者の母国語で書かれたマニュアルを、一から全て整備するとなると膨大な手間とコストがかかります。

そこで有効なのが「視覚で理解できる教育資料」です。見れば業務を理解できる非言語マニュアルがひとつ整備できれば、あらゆる国の外国人労働者に対応できます。

「視覚で理解できる教育資料」として最も推奨されるのは「動画マニュアル」です。複雑な作業手順や業務プロセスを動画におさめ、外国人労働者に繰り返し見ていただくことで理解を促します。もちろん動画マニュアルだけで完全に理解してもらうことは難しいので、動画マニュアルが視聴された状態でOJTによるフォローを適宜挟む、というようなやり方が望ましいです。

ちなみに、自動字幕翻訳が可能な動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」 を活用すれば、動画に挿入された字幕はボタンひとつで100か国以上の外国語に自動翻訳されます。外国人労働者の母国語でマニュアルを簡単に作成できるため、少しでもtebikiが気になる方は、tebikiの詳細機能がまとめられた以下のPDF資料もあわせてご覧ください。

※tebiki現場教育による、字幕の自動変換の例。

「なぜ?」を重視した教育で「文化の違い」を理解してもらう

外国人労働者には、日本の作業ルールを遵守することの重要性があまり理解されない場合があります。というのも、日本には日本特有の文化や慣習があり、それらが外国人労働者には受け入れられない場合があるからです。例えば以下のような文化です。

- 「安全第一」の意識

- 「報連相(ホウレンソウ)」の徹底

例えば「安全第一」は、日本では多くの企業で掲げられている標語です。しかし、他国の安全意識が日本ほど高くない場合もあります。

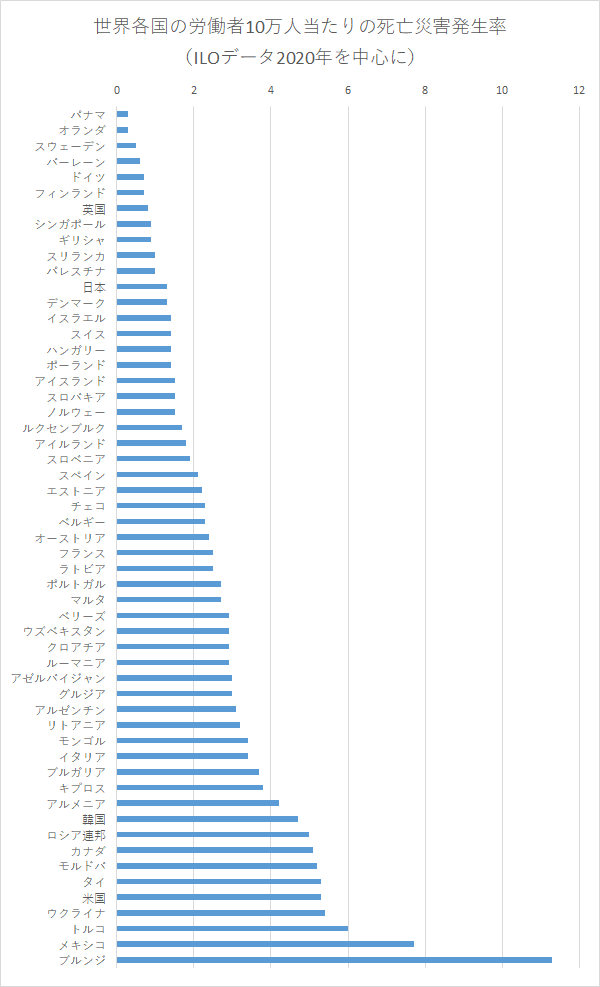

国際労働機関(ILO)が公開している「世界各国の労働者10万人当たりの死亡災害発生率」から分かるように、日本は他国と比較して、死亡災害発生率が非常に低いことが見て取れます。 製造業で外国人労働者の多いベトナム、タイなどと比較しても、安全意識に大きな差があることがわかります。

▼各国における労働者10万人当たりの死亡災害発生率(クリックで拡大)▼

出典元:世界各国の労働者10万人当たりの死亡災害発生率(ILOデータ2020年を中心に)- 中央労働災害防止協会

そのため、「なぜそのルールを守らなければならないのか」「ルールを守らないとどのようなリスクがあるのか」を、具体的に説明することが重要です。過去の労働災害の歴史や、日本の労働安全衛生法などの法規制があることを伝えると、より理解が深まります。

日本の文化や価値観を押し付けるのではなく、「なぜルールを守る必要があるのか」を丁寧に説明することが、外国人労働者の理解と納得につながります。

危険作業や複雑な作業手順は「視覚」で教える

外国人労働者が特に増え続けている領域として、製造業や建設現場があります。これらの業界は、危険を伴う作業や、複雑な手順を要する作業が多く存在します。こうした難しい作業を言葉だけで説明するのは難しく、外国人労働者が理解するには時間もかかり、労働災害や事故につながるリスクもあります。

そこで、製造業や建設業では「危険で複雑な作業やヒヤリハット事例を、視覚的に見せて理解を促す」指導を行いましょう。 言葉だけでは伝わりにくい細かなニュアンスや注意点も、実際に作業を行っている様子を見せることで、外国人労働者も直感的に理解することができます。

これはOJTよりも、外国人労働者が空いた時間で繰り返し学習できるような環境が好ましいです。

そこで推奨される指導手段が「動画マニュアル」です。 動画は、静止画やテキストと比べて情報量が多く、作業の流れや手順をより正確に伝えることができます。また、繰り返し視聴することができるため、外国人労働者が自分のペースで学習することができます。

動画の中で特に重要なポイントは、外国人労働者の母国語で字幕を入れたり、紙マニュアルによる補足をするとより効果的です。

ちなみに、製造現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki」は、動画に挿入した字幕やテキストがボタンひとつで100か国以上の外国語に即変換できます。外国人労働者が多い現場でよく活用されているので、気になる方はtebikiの詳細機能がまとめられた以下のPDF資料もあわせてご覧ください。

>>>「3分で分かるtebikiサービス説明資料(pdf)」を読んでみる

現場でよく使われる日本語フレーズを指導する

外国人労働者が現場でスムーズに業務を行うためには、よく使われる日本語フレーズを理解しておくことが重要です。「おはようございます」「お疲れ様です」などの基本的な挨拶はもちろん、「確認します」「お願いします」「手伝ってください」といった、業務を円滑に進めるためのフレーズも、積極的に指導しましょう。

職場や現場によって頻出する日本語フレーズはさまざまです。したがって、頻出する日本語フレーズや重要な日本語をリストアップし、集中的に指導しましょう。フレーズ集なる紙マニュアルを作成し、外国人労働者がそれを常備しながら業務を進められるとなお良いです。

汎用的な日本語教育よりも、現場で実際に使われている、必要最低限のフレーズに絞って指導することで、短期間で実践的なコミュニケーション能力を高めることができます。

繰り返し学習できる教育体制を構築する

外国人労働者が作業内容を確実に習得するためには、繰り返し学習できる教育体制を構築することが重要です。特に、母国語ではない言語で説明された内容や、馴染みのない異文化のルール・マナーは、一度で完璧に理解することは困難です。

とはいえ、繰り返し学習するたびに教育担当者の時間が取られるのは、避けなければなりません。あくまで「外国人労働者がひとりで学習を進められる教育体制」が必須です。

専門家による無料の解説動画「品質問題/労災を防ぐ 外国人受け入れ環境の作り方」では、外国人採用支援を手掛ける「アジア人材サポート協同組合」に所属する「井上瑠香」氏も、外国人を受け入れる教育環境として以下の2点に言及しています。

- 繰り返し学習できる教育体制の整備

- 動画での教育がおすすめ

- 重要な事項については定期的に同じ講習を実施する

教育担当者がいなくとも外国人労働者の育成が進む体制を、動画によって整備することが推奨されると言えます。外国人労働者に対する動画マニュアル教育の有用性をさらに知りたい方は、以下のPDF資料もあわせてご覧ください。

【事例】外国人労働者の教育を改善した企業

ここからは、外国人労働者の教育を改善し、生産性や品質向上を実現した実際の企業事例を紹介します。

日世株式会社:外国人労働者の理解度テスト正答率が100%に

ソフトクリームの総合メーカーである日世株式会社では、外国人労働者の増加に伴い、教育体制の整備が課題となっていました。特に、文章だけのマニュアルでは、日本語が理解できない外国人労働者には、内容が伝わりにくいという問題がありました。

そこで同社は、自動字幕翻訳が可能な動画マニュアル作成ツール「tebiki」 を導入。動画マニュアルを活用することで、外国人労働者向けの多言語対応の動画マニュアルを簡単に作成できるようになりました。

結果として、外国人労働者の理解度テストの正答率が100%になり、教育効果が大幅に向上しました。衛生管理の社内研修や作業のコツを動画マニュアルにして活用することで、新人研修の講義時間を1/10に削減したのも大きな改善事例となっています。

日世社が実際にtebikiを導入した方法や、導入による効果は以下のインタビュー記事内でも詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

インタビュー記事:新人研修の手間が1/10に!自動字幕翻訳で、外国⼈スタッフの理解度テスト正答率が100%になりました。

児玉化学工業株式会社:5か国以上の言語が飛び交う現場でルールを浸透

児玉化学工業株式会社は、1946年に創業した化学メーカーで、住宅設備・自動車向け合成樹脂加工や産業機器の製造などを手掛けています。

同社では、外国人従業員の教育や活用しきれていない紙の手順書、不明確な社内ルールや「暗黙の了解」によるコミュニケーションの問題が課題として浮き彫りになっていました。結果的に、製品不良の増加や作業手順の不統一など、具体的な問題が発生していました。

そこで動画マニュアル作成ツール「tebiki」を導入し、活用することで日本人・外国人問わずルールが浸透し、かつ手順書やマニュアル作成の工数は紙の1/3に削減されました。さらにルールを見える化したことで教える手間が削減され、教育の質が向上しています。

同社の現場従業員が実際に作成した動画マニュアルのサンプルを、以下に掲載します。

▼バリの取り方を解説する動画マニュアル(音量にご注意ください)▼

児玉化学工業社が実際にtebikiを導入した方法や、導入による効果は以下のインタビュー記事内でも詳しく紹介しています。併せてご覧ください。

インタビュー記事:手順書作成の工数は紙の1/3になったと思います。動画で作るのはかんたんだし、学ぶ側にもわかりやすいですよね。

株式会社大商金山牧場:外国人労働者向けの紙マニュアル作成業務がゼロに

養豚事業を展開する株式会社大商金山牧場では、外国人労働者の増加に伴い、紙マニュアルの作成業務が大きな負担となっていました。特に、外国人労働者向けの多言語対応の紙マニュアルを作成するためには、多くの時間と労力が必要でした。

そこで同社は、自動字幕翻訳が可能な動画マニュアル作成ツール「tebiki」 を導入。「tebiki」を活用することで、外国人労働者向けの多言語対応の動画マニュアルを簡単に作成できるようになりました。また、動画マニュアルは紙マニュアルと比べて作成が容易なため、マニュアル作成業務の負担が大幅に軽減されました。

その結果、外国人労働者向けの紙マニュアル作成業務がゼロになり、業務効率化を実現しました。

同社の外国人労働者の教育改善事例を詳しく読んでみたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

インタビュー記事:衛生管理教育を徹底し、食肉の安全性を確実なものとするために動画マニュアルを活用!

多くの企業が、外国人労働者の教育に「動画マニュアル」を導入する理由

前章で紹介した事例からも分かるように、多くの企業が外国人労働者の教育に「動画マニュアル」を導入し、成果を上げています。ここでは、動画マニュアルが外国人労働者の教育に効果的な理由について、改めて解説します。

言葉の壁を超えて、視覚的に理解できる

動画マニュアルは、言葉の壁を超えて、視覚的に作業手順やルールを理解できるため、外国人労働者の教育に非常に効果的です。日本語が理解できない外国人労働者でも、動画を見ることで、作業内容を直感的に理解することができます。

たとえば、食肉販売専門店である「株式会社ジャンプ」が作成した以下の動画マニュアルは、すべてを言葉にして伝えなくともある程度の作業内容が理解できるようになっています。

▼合挽粗挽き準備をする動画マニュアル(音量にご注意ください)▼

※現場従業員が「tebiki」で作成

何度でも繰り返し学習できる

動画マニュアルは、外国人労働者が自分のペースで何度でも繰り返し学習できるため、教育の定着度を高めることができます。分からない部分があれば、何度でも繰り返し視聴して確認することができるため、確実に作業内容を習得することができます。

教育の質を均一化できる

動画マニュアルを活用することで、教育担当者のスキルや経験に関わらず、常に一定の質の教育を提供することができます。また、多言語対応の動画マニュアルを作成することで、外国人労働者に対しても、日本人労働者と同じ質の教育を提供することができます。

以下の動画は、製造業の「児玉化学工業株式会社」が作成した「バリの取り方」を動画マニュアル化したものです。要所要所に字幕が入り、動画の内容をより理解しやすくなっています。ちなみに動画マニュアル作成ツール「tebiki」であれば、この日本語字幕をボタンひとつで外国語に変換可能です。

▼ドリルで穴のバリをとる動画マニュアル(音量にご注意ください)▼

※現場従業員が「tebiki」で作成

100か国以上の自動翻訳が可能な動画マニュアル「tebiki」で外国人労働者の教育体制を改善しませんか?

本記事では、外国人労働者が最大限のパフォーマンスを発揮し、日本の職場環境にスムーズに適応するための、5つの指導ポイントについて解説しました。

- 母国語で作業内容を理解できる環境やマニュアルを整備する

- 作業ルール遵守の重要性(文化の違い)を理解してもらう

- 危険作業や複雑な作業手順は「視覚」で教える

- 現場でよく使われる日本語フレーズを指導する

- 繰り返し学習できる教育体制を構築する

これらの指導ポイントを実践することで、外国人労働者の早期戦力化、労働災害の防止、定着率の向上、さらには企業の持続的な成長にも繋がります。

そして、これらの指導ポイントを効果的に実践するために、最も有効な手段となるのが「動画マニュアル」の活用です。

動画マニュアルは、視覚的に情報を伝えることができるため、言葉の壁を超えて、外国人労働者にも分かりやすく作業手順やルール、日本のビジネスマナーなどを指導できます。また、繰り返し視聴できるため、学習内容の定着にも効果的です。

数ある動画マニュアル作成ツールの中でも、特におすすめなのが「tebiki」です。「tebiki」は、製造現場や接客業で働く外国人労働者の教育に最適な機能を備えています。

例えば、100か国以上の言語に対応した自動翻訳機能を使えば、外国人労働者の母国語で簡単に動画マニュアルを作成できます。また、誰でも簡単に動画を撮影・編集できるため、現場従業員が自ら動画マニュアルを作成できるのが強みです。技術やノウハウを伝達するのに一番重要なのは、ベテランの現場従業員がマニュアルを作成することなので、スムーズなノウハウ共有が可能になります。

「tebiki」を活用して、外国人労働者の教育体制を一から構築し、企業の成長を加速させませんか?