かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」や、かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」を展開する現場改善ラボ編集部です。

ISO9001の認証を取得・維持するためには、品質目標の設定が欠かせません。しかし、どのように目標を設定し、計画を立てればよいのか、悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、ISO9001の要求事項に沿った品質目標の具体的な設定方法と達成計画の立て方を、具体例を交えて詳しく解説します。

しかし、どれだけ優れた「品質目標」や「達成計画」を立てても、現場の「品質意識」が低下し、「ルール無視」が横行していては、その目標は達成できません。

品質目標の達成を目指す前に、まず取り組むべき根本的な課題について、以下の資料で解説します。

>>品質意識の低下が招く「ルール無視」に対する考え方と対策を見てみる

▼監修者:株式会社エイシン・エスティー・ラボ 代表取締役 山本 諭

2004年化粧品容器の製造企業に入社。生産管理、品質管理の経験を経て、製造部門長に就く。100人の従業員をマネジメントする傍ら、独自の自動化で生産性を10倍に向上。生産管理システムの導入やISO9001の認証取得などにも積極的に取り組む。2020年(株)エイシン・エスティー・ラボを設立。ISOの認証取得支援や、財務改善、業務改善に加え、1on1による従業員のモチベーション向上支援に従事。

目次

品質目標とは?品質方針との関係

品質目標とは、企業が掲げる方針を具体化し、実現するために策定する目標のことです。ここでは、製造業における品質目標の役割と、品質方針との関係性について解説します。

製造業における品質目標とは?

製造業における品質目標は、単に不良を減らすだけでなく、製造工程の効率化、納期対応の向上、コスト削減、安全性の向上、従業員のスキル向上など、幅広い分野で設定することが可能です。

品質目標を達成することで、顧客満足の向上や市場での競争力を強化することができます。

品質目標を達成し競争力を強化するには、現場での確実な実行が不可欠です。しかし、どれほど高い目標を掲げても、足元の「作業手順」が形骸化していれば不良はなくなりません。

現場で静かに進行する手順の形骸化を防ぎ、目標達成の基盤を作るための対策を以下の資料で解説します。

>>繰り返される品質不良~作業手順は静かに形骸化していた~を見てみる

品質方針と品質目標の関係

品質方針と品質目標は、目的と手段の関係にあります。

品質方針は企業の戦略的な方向性を示すものであり、品質目標はその方針を具体的に実現するための手段となります。つまり、品質目標を達成すれば、品質方針の実現に近づくというわけです。

例えば、「顧客満足の向上」を品質方針として掲げた場合、品質目標として「顧客クレーム件数を5件以内に抑える」と設定することで、目標達成が顧客満足度の向上に直結します。

しかし、その「品質方針」や「品質目標」が、現場にとっては「他人事」になっていないでしょうか。

現場の「品質意識」が低下していると、どれだけ立派な方針・目標を掲げても、「顧客クレームを減らす」ための「ルール」は無視されてしまいます。

その根本原因である「品質意識」の低下について、その考え方と対策を以下の資料で解説します。

>>品質意識の低下が招く「ルール無視」に対する考え方と対策を見てみる

品質目標の設定時に押さえるべきISO9001の要求事項

ISO9001の認証を取得・維持する企業は、品質マネジメントシステム(QMS)に関連する部門で、品質目標を立てることが求められています。ここでは、品質目標を立てる上で考慮すべきISO9001の規格要求事項を解説します。

| 要求事項 | 意味やポイント |

|---|---|

| a)品質方針と整合している。 | “整合している”とは、矛盾していないという意味です。品質目標の達成が品質方針の実現に繋がっているか、確認をしながら品質目標を設定することが重要です。 |

| b)測定可能である。 | “測定可能”とは、品質目標の達成状況を客観的に判断できることを指します。 数値化することが必須ではありませんが、具体的な数値目標に落とし込むと、進捗状況が分かりやすくなり、誰でも確認しやすい指標となります。 |

| c)適用される要求事項を考慮に入れる。 | “適用される要求事項”とは、ISO9001の要求事項だけでなく、顧客要求事項や関連する法規制なども含まれます。 顧客からの要望や、企業が遵守すべき法律を考慮せずに目標を立てることは適切とは言えません。 |

| d)製品及びサービスの適合、並びに顧客満足の向上に関連している。 | この要求事項は、製品やサービスが要求される品質を満たすことや、顧客満足の向上に結び付くことに関連する目標を立てる必要があるということを表しています。 |

| e)監視する。 | 設定した品質目標は、定期的に達成状況を確認する必要があります。 月次の品質会議などで目標の進捗状況を確認し、問題点があれば早期に対応することが求められます。 |

| f)伝達する。 | 品質目標は、関連する全ての従業員に適切に周知される必要があります。 これにより、全従業員が共通の目標に向かって協力し、企業全体で品質向上に取り組むことができます。例えば、社内掲示板や定例会議で品質目標を共有し、従業員の意識を高めていきます。 |

| g)必要に応じて更新する。 | 市場の変化や世界的な不況、パンデミックなどにより、企業を取り巻く状況が大きく変わることがあります。 そのような場合でも品質目標への取り組みを続けるためには、目標の内容を見直し、実現可能な計画に変更することが重要です。 |

ISO9001のように、品質目標・品質方針は規格の要求事項で定められている項目があります。認証取得している、もしくは取得を考えている規格の要求事項を確認しながら、品質目標の設定を進めていきましょう。

ISO9001に関する要求事項を詳しく知りたい方は、以下のリンクをクリックして詳細をご覧ください。

関連記事:【ISO9001】要求事項をわかりやすく解説!現場では何が必要?運用のコツとは

品質目標に関する文書化した情報は「紙」を指す?

ISO9001では、品質目標に関する文書化した情報を維持することが求められています。

組織は品質目標に関する文書化した情報を維持しなければならない。

この”文書化した情報”という表現から、多くの人が紙の書類を想像しがちですが、”文書化した情報”とは誰が見ても同じ情報が手に入ることで、必ずしも紙の書類を指すわけではありません。

電子ファイル、クラウドシステム、専用のデジタルツールなど、さまざまな形式で保存することが可能です。重要なことは、適切に管理・更新され、必要に応じて関係者がアクセスできる状態にあることです。

文書化の形式を柔軟に選択することで、管理効率を向上させるだけでなく、必要な情報をよりタイムリーに活用することが可能になります。

品質目標に関連する文書だけでなく、ISO9001で求められている文書管理の方法として「動画マニュアル」を活用するのも効果的です。具体的なメリット、活用イメージは以下をクリックして参考資料をご覧ください。

>>ISO9001の文書管理に動画マニュアルを活用すべき理由を見てみる

製造業における品質目標の具体例

品質目標を設定する場面として、工場全体や部門、作業者個人といった単位で設定することが多いでしょう。前述で「品質方針の達成に関連する内容を設定する」とご紹介しましたが、いざ決めるとなると迷う方も多いはずです。

本章では、製造業における品質目標の具体例を現場や個人、部門に分けてご紹介します。

工場の品質目標例

工場全体や現場部門で設定すべき、品質目標の例は以下のような内容です。

- 不良率を〇%以下に抑える

- 生産ラインの停止時間(チョコ停)を〇時間/月以下に抑える

- 顧客クレーム件数を〇件/年以下に抑える

- 納期遵守率を〇%に維持する

- 生産計画遵守率を〇%に維持する

- 設備稼働率を〇%以上に維持する

- 再検査等の工程外作業時間を〇時間/年以内に抑える

- 5S巡回の評点を〇点以上獲得する

工場の品質目標を設定する際には、業務全体を見渡し、どの工程で問題が発生しているのかを明確にすることが重要です。

特にムリ・ムダ・ムラの視点で現場を分析し、データに基づいた目標を設定することで、効果的な改善が可能となります。また、「現場の声」を反映させることも効果的です。作業者が直面している課題や改善案を取り入れることで、現場に即した実効性の高い目標が生まれます。

作業者個人の品質目標例

作業者の個人目標として設定すべき、品質目標の例は以下のような内容です。

- 作業ミス(ポカミス)の発生を〇件/年以下に抑える

- 標準作業時間内(タクトタイム)に作業を完了する割合を〇%以上に

- 新しい業務(工程)スキルを〇件/年習得する

- 新規設備の操作を〇ヶ月間で習得する

- 改善提案を〇件/年提出する

- ヒヤリ・ハット事例を〇件/年報告する

- 外部セミナーを〇回/年受講する

作業者個人の品質目標は、スキルの向上だけでなく、現場の安全性や生産性の向上といった全体的な視点も同時に考慮することが重要です。また、目標値は他者との比較ではなく、各人の役割や経験に応じた適切な内容にすることが、達成へのモチベーションを高めるポイントです。

事務や営業等の間接部門の品質目標例

間接部門が設定する品質目標の例として、以下のような内容が挙げられるでしょう。

- 顧客満足度調査を行い、平均〇点以上の評価を得る

- 見積もりから契約締結までのリードタイムを〇日以内にする

- クレーム発生から初回応答までを〇時間以内に行う

- 顧客訪問回数を〇件/月以上にする

- データ入力ミスを〇回以内にする

- 社員満足度調査の自部門に関連する項目で〇点以上獲得する

- 事務経費を前年比〇%以上削減する

品質=製造品質と捉えると間接部門の設定は難しいですが、ここでは製造品質にこだわる必要はありません。

間接部門の品質目標では、業務の効率化や顧客満足の向上を意識した目標設定がポイントです。例えば、日常業務の中で時間を取られている作業や、属人的になりがちな業務に着目することで、これらを改善する目標が設定できます。

また、営業部門では、顧客対応のスピード、訪問回数、提案件数といった指標を設定することで、顧客にとっての価値を直接高める取り組みを目標にすることができます。

品質目標の達成に向けた計画方法は?

ISO9001では、品質目標を達成するために具体的な計画を立てることが求められています。ここでは、「作業ミスを減らす」という品質目標を例に、具体的な計画の立て方を5つの流れで解説します。

実施事項を考える

品質目標を達成するための具体的なアクションを考えます。

例えば、作業ミスを減らすために「紙ベースの作業マニュアルを、動画マニュアルに切り替え、標準作業を再教育する」といった取り組みなどが考えられます。

実施責任者を明確にする

計画の実行を円滑に進めるため、各タスクの責任者と役割を明確にします。

例えば、作業ミスの記録を担当する人、紙から動画マニュアルに切り替える人、作業者の再教育を行う人をそれぞれ決めます。また、責任者は定例会議などで品質目標の進捗状況を報告する役割も担います。

実施期間を設定する

計画の実施期限を設定します。例えば、「動画マニュアルへの切替えと再教育を〇月〇日までに完了させる」といった形で具体的なスケジュールを立て、逆算して準備を進めます。

計画の実施で必要となる資源(人、材料・用具等)を検討する

品質目標を達成するために、どのような資源が必要なのかをあらかじめ検討します。「動画マニュアルを作成するためのソフトウェアや機材」、「教育を実施する講師やトレーニング時間」などを計画に含めます。

計画の実施結果に対する評価方法

実施結果を評価するには、具体的な達成基準を設定することが必要です。例えば、「前年度の作業ミスの回数と比べて10%減少したら目標達成」といった形です。

そして、目標が未達だった場合、その原因を検証することが重要です。計画が正しく実施されなかったのか、それとも計画自体が現実的でなかったのかを分析し、次年度の改善に繋げます。

品質目標の推進時によくある課題

ここまで、品質目標の設定方法などを詳しく解説しました。一方で、実際に品質目標の達成を推進しようとする際、スムーズにいかないことも少なくありません。

本章では、品質目標の推進時に直面する課題としてよく伺う内容を解説します。

品質目標の推進時に直面する最大の「課題」は、その目標達成に必要な「ルール」が現場で無視されてしまうことです。

この「ルール無視」の根本原因である「品質意識」の低下について、その考え方と対策を以下の資料で解説します。

>>品質意識の低下が招く「ルール無視」に対する考え方と対策を見てみる

品質目標達成に向けたアクションが明確になっていない

品質目標を設定していても、達成するための具体的なアクションが定まっていないことはよくある課題の1つです。

例えば、「不良率3%以下」という目標は明確に見えますが、それを実現するための改善策が漠然としている場合、現場では「気を付けて作業してください」といった抽象的な指示に留まり、実効性に欠けます。

このようなケースでは、品質目標を達成するための具体的なアクションプランを立てる必要があります。例えば、不良の原因をQC7つ道具などのQC手法などで特定し、発生頻度の高い要因に集中して対策を講じることが有効です。

そのうえで、改善された手順や注意点を標準作業としてマニュアル化し、全員に共有することで、継続的な成果に繋がります。マニュアル化する際、作業手順のような「動作」を視覚的に分かりやすく伝えられる動画マニュアルを活用すると効果的です。

「気を付けて作業する」といった精神論だけでは、品質目標は達成できません。漠然とした指示を具体的なアクションに変えるには、データを正しく分析し、問題の発生源を特定することが不可欠です。

数値や図を用いて現状を可視化し、的確な改善策を導き出すための「QC7つ道具」の使い方を、以下の資料で解説します。

品質目標が「測定可能」になっていない(定性的なものになっている)

品質目標は「測定可能」に設定することが求められていますが、現実には定性的な目標が設定されていることが多々あります。

抽象的な目標は、何をもって達成とするかが不明確なため、進捗の確認や評価が難しくなります。特に、トップダウンで定性的な目標が設定される場合、現場では具体的な行動に落とし込みにくいという課題があります。

この問題を解決するためには、定性的な目標を具体的な数値目標に置き換えることが重要です。例えば、「社内コミュニケーションを向上させる」という目標を「社内コミュニケーションに関する満足度調査を実施し、平均80点以上を獲得する」といった具体的な指標に変更することで、測定可能な形にすることができます。

品質目標を監視するために膨大なデータの集計/分析工数が発生している

品質目標が定量的に設定されると、それを監視するためのデータ収集が必要になります。

しかし、毎月詳細なデータを集計して分析する作業は、現場や管理部門にとって大きな負担となることがあります。このような状況では、データ管理や分析の効率化が重要です。デジタルツールの活用によって、データの収集・集計プロセスを簡略化することができます。

さらに、データ集計・分析業務が整備されていれば、目標の進捗管理だけでなく、新たな品質目標の「ネタ探し」や改善ポイントの発見にも活用でき、企業全体の品質向上に貢献することが可能となります。

このようなデータを簡単に収集・分析できる方法として、製造日報や点検表のような現場帳票のデジタル化が効果的です。

品質目標の達成に有効な2つのツール

品質目標の達成に向けて、改善策を現場に浸透させる「業務標準化」と、進捗状況を可視化する「現場データの集計/分析」が揃っていることが望ましいです。

本章ではこの2つを実現する手段として、動画マニュアルとデジタル現場帳票を解説します。

業務標準化を推進できる「動画マニュアル」

品質目標を達成するためには、作業の品質や生産性が担保された「標準作業」を製造現場の標準として落とし込めるかがカギを握ります。

一方で、標準作業をOJTや座学のような口頭ベース、文書形式のマニュアルや手順書で共有しようとすると、以下のような課題が生じやすいです。

- トレーナーに教育工数がかかり、生産活動に割く時間が減ってしまう

- トレーナーによって言っている内容が異なり、作業者の混乱を招く

- マニュアルや手順書の作成/更新が追い付かず、標準作業の共有が進まない

- 文字や写真のような二次元的な情報では、三次元的な動きを伝えにくい

結果的に、教育不足/理解不足による標準作業の不遵守を招き、品質目標の達成を難しくしてしまいます。動画マニュアルを用いて正しい内容で一度作成してしまえば、トレーナーに負担をかけずに「動き」を視覚的に分かりやすく伝えられます。

動画と聞くと『編集が難しそう…』と感じるかもしれませんが、誰でもかんたんに動画マニュアルを作成/活用できるツールがtebiki現場教育です。

tebiki現場教育は以下のような機能を搭載し、品質目標の達成に向けた業務標準化/人材育成を実行することが可能です。

- 映像編集未経験者でも「かんたん」に使える編集画面

- 音声読み取りによる字幕の自動生成機能

- 字幕を100ヶ国以上の言語へ瞬時に自動翻訳

- 一部言語は字幕の読み上げ機能に対応

- テスト機能やレポート機能による理解度・学習進捗の可視化

- スキルマップなどスキル管理機能による教育計画と実行

- 半永久的に続く専属サポート

各機能の詳細やプラン、具体的な活用事例などの情報は、以下のリンクをクリックしてサービス概要資料をご覧ください。

>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」を見てみる

現場データの集計/分析を効率化する「デジタル現場帳票」

品質目標は基本的に、定量的な内容を設定することが望ましいです。そのため、データとして状況を可視化し達成状況を計測することが必要です。

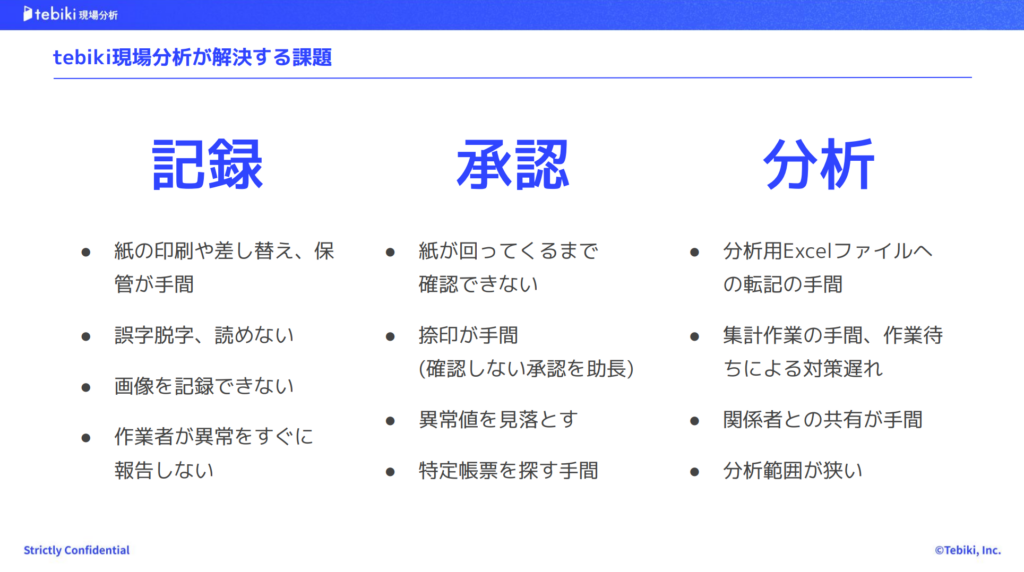

製造現場の生産状況や不良数を確認する手段として、製造日報のような現場帳票を用いられることがある一方で、以下のような課題が生じやすいでしょう。

- 現場帳票が日々膨大に発生し、管理者が1枚1枚目視で確認と承認をする手間がある

- 記入ミスを発見したら作業者に直接確認する手間が生じる

- 紙の現場帳票からExcelに集計/転記する手間がある

- Excelやマクロでデータ分析できる人が属人化する

このように品質目標の進捗状況のような、製造現場のデータを可視化するだけで管理者に大きな負担が生じます。品質目標の達成は「品質方針の実現」であるものの、分析までの手間からその先の改善活動につなげられないといった状況に陥るでしょう。

現場帳票をデジタル化することで、このような集計/転記作業を大幅に効率化することが可能です。また、記録されたデータを管理図のような形で自動で可視化できるツールが「tebiki現場分析」です。

tebiki現場分析は、製造現場の帳票を手間なくペーパーレス化し、紙の現場帳票で起きていた課題を解消できるツールです。

紙ベースの場合、配布/記録/承認/集計/分析と多くの工数を必要としますが、tebiki現場分析であればスマートフォンやタブレットのような端末上で記録されたデータを、リアルタイムで管理者が確認/承認できます。

記録された定量的なデータは自動計算できるだけでなく、管理図やパレート図などグラフ機能があるため、確認段階で現場データを瞬時に可視化して分析を行うことが可能です。tebiki現場分析の具体的な機能やプランなど、サービスの詳細は以下のリンクをクリックして概要資料をご覧ください。

>>かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析サービス資料」を見てみる

まとめ

ISO9001における品質目標の設定と達成計画の策定は、組織の品質マネジメントシステムを効果的に機能させるための重要な要素です。

現場に根付いた実効性のある品質目標を設定し、計画・実行・評価・改善のPDCAサイクルを回すことで、組織の戦略や方針の実現に向けて大きく前進することが可能になります。

-672x378.png)