かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する現場改善ラボ編集部です。

店舗オペレーションとは、サービスや商品を提供するために必要な日常業務全般を指し、事業全体のパフォーマンスを左右する重要な課題です。にもかかわらず、「現場に任せきり」「一向に進まない」「店舗ごとに業務効率に差がある」といった声は後を絶ちません。

本記事では、店舗オペレーションの基礎から組織的に改善を図るための戦略・フレームワークを解説します。

また、実際に成果を上げた事例を交えつつ再現性の高い改善アプローチもご紹介。現場力の底上げを図りたい方は、是非ご一読ください。

目次

店舗オペレーションとは?基礎知識まとめ

店舗オペレーションの基本的な意味や役割についてわかりやすくまとめました。あらためて整理したい方、部下への説明に活用したい方は是非ご覧ください。

「店舗オペレーション」の意味・業務範囲

店舗オペレーションとは、サービスや商品を提供するために必要な日常業務全般のことです。業務範囲は以下の通りで、顧客対応・裏方業務・組織運営まで、店舗を円滑に機能させるための全業務が対象となります。

| 業務範囲 | 詳細 |

|---|---|

| 接客業務 | 来店対応・注文受付・配膳・退店時の対応など、 顧客満足度に直結する業務 |

| 調理業務 | 仕込み・調理・盛り付け・厨房内の衛生管理など |

| レジ業務 | レジ操作・現金やキャッシュレス決済処理・売上管理など |

| 在庫管理 | 食材や消耗品の在庫確認・発注・納品チェックなど |

| 衛生管理 | 客席や厨房の清掃・消毒・衛生チェック・HACCP対応など |

店舗運営との違い

店舗オペレーションと「店舗運営」は混同されがちですが、明確な違いがあります。

| 項目 | 店舗オペレーション | 店舗運営 |

|---|---|---|

| 概要 | 日常的な業務 | 店舗の経営管理 |

| 視点 | 現場を回す | 企業を成長させる |

| 例 | 接客、調理、清掃、 レジ操作など | 売上管理、人材配置、戦略立案、 予算管理など |

店舗オペレーションは「目の前の業務を効率よくこなすこと」であるのに対し、店舗運営は「店舗全体の方針や経営目標を達成するための管理・判断」が求められます。例えば、店舗オペレーションでは「接客マニュアル通りに動くこと」、店舗運営では「そのマニュアル自体を改善するか」を判断する立場になります。

両者は別物ですが、店舗オペレーションの安定なくして店舗運営は成り立ちません。役割を理解して現場レベルとマネジメントレベルの視点を正しく持つ必要があります。

次章では、店舗オペレーションの改善により具体的にどのような効果が期待できるのかを詳しくご紹介します。

店舗オペレーション改善のメリット

店舗オペレーションを改善することで、多岐にわたるメリットが得られます。ここでは、特に注目したいポイントを厳選してご紹介します。

- 売上向上

- コスト削減

- サービス品質の標準化

- リスク回避

- 教育の効率化

売上向上

店舗オペレーションを改善することで作業や接客のムダがなくなると、スタッフ1人あたりの処理能力が向上します。

例えば、注文から商品提供までの時間短縮や待ち時間の軽減が実現すれば顧客満足度が向上。回転率が上がることでピークタイムでも機会損失を防ぎ、結果的に売上アップにつながります。

コスト削減

業務内容やルールを見直すことで、作業のムダや重複作業、人員過多などが明確になり、人件費の最適化・食材ロスの削減・設備や光熱費の削減が実現。結果的にコスト削減を目指せます。

例えば、使わない在庫の整理や発注フローの最適化、スタッフシフトの見直しなどの効率化の仕組みは、多店舗展開時にも横展開しやすく、経営リスクの分散と収益最大化を実現します。

サービス品質の標準化

店舗オペレーションを改善することでサービス品質の標準化が進み、各店舗で業務効率と顧客満足を両立できる体制が整います。例えば、接客用語や商品提供方法をマニュアル化し徹底することで、「誰が対応しても同じ体験」を顧客に提供できます。

しかし、従来の紙マニュアルだけでは「理想的な接客像」が伝わりにくい場面も。有効なのは、接客時の表情、雰囲気、話し方まで共有できる「動画マニュアル」の活用です。理想的な接客が行える従業員の姿を、保存している限り永続的に教育資料にできます。

現場で動画マニュアルが活躍する理由や解決できる課題についてより詳しく知りたい方は、以下のマンガ形式の資料をご覧ください。

>>「マンガでわかる!動画マニュアルで現場の教育をカンタンにする方法」を見てみる

リスク回避

店舗オペレーションの整備不足は、掃除漏れや未実施を引き起こします。改善によって5S活動や点検作業が定着すれば、重大なクレーム・トラブルなどのリスクを未然に防ぎ、店舗経営の安定性が高められるでしょう。

万が一、リスクが発生した場合でも店舗オペレーションが整備されていれば、対応手順が明確なため迅速かつ的確に対処できます。結果として被害の拡大を最小限に抑えられるでしょう。

教育の効率化

店舗オペレーション改善により作業手順やルールが標準化されると、新人教育や中途採用者への教育内容に一貫性が生まれ、効率化を目指せます。このとき重要なのは、属人的な「先輩頼み」の教育ではなく、誰でも同じ品質で指導できる仕組みづくりです。

例えば「動画」を活用した教育ならば、文章や言葉で伝えきれなかった業務手順をありのままに教育できます。さらに、先輩社員がつきっきりでOJTをしなくても、ありのままの内容を繰り返し確認可能です。

動画を活用した教育事例や実際に現場で使われている動画のサンプルを見てみたい方は、以下の画像をクリックし無料ハンドブックをご覧ください。

店舗オペレーション改善のための実践的なフレームワーク5選

店舗オペレーションを「仕組み」で改善するための、実践的なフレームワークをご紹介します。戦略的かつ再現性のある内容を厳選しているので、是非ご覧ください。

5S活動で改善活動の基盤づくり

5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)とは、職場環境を整えることで業務効率を高める取り組みです。

5Sを徹底することで、見えにくいムダやリスクが可視化され、他の改善施策の効果も出やすくなります。つまり、「店舗オペレーション改善の土台づくり」として非常に有効です。

▼5Sの行動例▼

| 5S | 行動例 |

|---|---|

| 整理 | ・不要なものは即廃棄 ・毎月30日に断捨離をする |

| 整頓 | ・使用器具の置く場所を定める ・使用器具は決められた場所に戻す ・冷蔵庫内を定位置化する |

| 清掃 | ・業務開始前・終了後には掃除する ・換気扇・グリストラップは週1回清掃する |

| 清潔 | ・手順通りに清掃する ・決められた時間を守って清掃する ・清潔だと判断できる基準を決める |

| しつけ | ・5Sルールをマニュアル化する ・日報やミーティングで確認する |

ただし、5S活動を実施しても現場に定着せず失敗に終わる事例は少なくありません。「最初だけ整理整頓が徹底されても時間が経つにつれて元の状態に戻ってしまう」「清掃や整頓が担当者任せになり責任の所在があいまいになる」といったケースです。

重要なのは、単に5Sルールを決めるだけでなく「なぜ5Sが必要なのか」という目的意識を共有し、定期的なチェックや振り返りを行う仕組み整備です。そこで、数多くの企業で5S改革を成功に導いてきた専門家がポイントを解説した動画をご用意しました。無料で視聴できるため、ご興味のある方は是非ご覧ください。

>>現場に継続的な改善を根付かせる「5S活動」実践のコツ!動画でわかりやすく学んでみる(無料公開中)

QCDで具体的な方向性を決める

QCDとは、「品質(Quality)」「コスト(Cost)」「提供スピード(Delivery)」の3視点から店舗運営を見直し、最適化を図るためのフレームワークです。

製造業で多く用いられる考え方ですが、飲食業においても現場課題の整理や改善方向の明確化に効果的です。属人的な判断に偏らない、再現性のある改善が可能になります。

| QCD | 詳細 | |

|---|---|---|

| 品質 (Quality) | 目的 | 料理や接客サービスの質を安定・向上させ、顧客満足度を高める |

| 例 | ・接客の質を均一にするために動画マニュアルで教育する ・味のばらつきをなくすため、調味料のグラム数や加熱時間を標準化する | |

| コスト (Cost) | 目的 | コストを適正にし、利益率を最大化する |

| 例 | ・ピーク時間帯に合わせたシフト設計で、人件費の過剰・不足を回避 ・機器・照明の稼働ルールを設け、無駄な電力使用を防止 | |

| 提供スピード (Delivery) | 目的 | 注文から提供までの流れを効率化し、顧客満足と売上の両立を目指す |

| 例 | ・注文〜提供までの時間をKPI管理する ・よく使う調味料・器具を手の届く範囲に配置し、無駄な移動を削減する |

QCDにおける優先順位は企業によって異なるものの、基本的に優先すべきはQuality(品質)とされています。

Quality(品質)改善に取り組む際、不可欠なのが現場課題の可視化と分析。その手法として効果的なのが「新QC7つ道具」です。主に製造業で使われる分析手法ですが、改善テーマの選定や業務の問題把握など、品質改善活動の初期段階で活用できます。

新QC7つ道具の使い方や課題分析の進め方については、以下の無料動画で専門家がわかりやすく解説しています。ご興味のある方は、下の画像をクリックしてご覧ください。

5M分析で問題の根本を調べる

5M分析とは、5つの観点から問題の根本原因を洗い出し、改善アプローチを考えるフレームワークです。飲食店のようなヒト・モノ・手順が絡み合う現場では特に有効で、場当たり的な対応からの脱却が目指せます。

例えば「ピークタイム時に料理の提供が遅れ、クレームが発生する」が問題である場合、5M分析で問題を洗い出すと以下の通りです。

| 5M | 分析内容 | 例 |

|---|---|---|

| Man (人) | スタッフの動きやスキル、教育状況など | 新人スタッフの配置が多く、 調理に時間がかかっていた |

| Machine (機械) | 厨房機器・設備やレジなど | フライヤーの加熱効率が悪く、 揚げ物に時間がかかっていた |

| Method (方法) | 手順・マニュアルなど | 手順があいまいで、 役割分担が不明確だった |

| Material (材料) | 食材・備品・消耗品など | 一部食材の仕込みが間に合っておらず、 都度カットしていた |

| Measurement (測定) | 基準・管理方法・チェック体制など | 料理提供時間の目標値や モニタリング体制が整っていなかった |

5M分析についてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

関連記事:【分析例も紹介】「5M」とは?活用して製造現場を管理する方法

ECRS(イクルス)で業務改善を進める

ECRS(イクルス)は、4つの視点から業務の見直しを行うフレームワークです。飲食業では、慣習的に続いている非効率な業務が少なくないため、ECRS(イクルス)によって現場のムリ・ムダ・ムラを可視化しやすくなります。

例えば「ピークタイム時の料理提供をスピードアップしたい」場合、ECRS(イクルス)の視点で見直すと以下の通りです。

| ECRS(イクルス) | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| Eliminate (排除) | 不要な作業や時間のムダをなくす | ・細かすぎる盛り付けは廃止して定型化する ・注文後に都度カットしていた野菜を事前に仕込み、計量しておく |

| Combine (結合) | 作業をまとめる・同時に行う | ・サイドメニューとメインメニューを別々の皿で提供するのではなく、1つのプレートで提供できるようにする ・注文時に会計情報も処理できるシステムを導入する |

| Rearrange (入替) | 作業の順番や配置を見直す | ・キッチン内の調理器具・食材配置を作業頻度と動線に基づいて再配置する ・調理の担当者(例:揚げ物担当・洗い物担当)や手順を明確化する |

| Simplify (簡素化) | 作業をシンプルにする | ・メニュー数をピークタイム限定で絞る(ランチメニューなど) ・提供前の確認をチェックリスト化し、判断の迷いをなくす |

ECRS(イクルス)についてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

関連記事:ECRSの4原則とは?製造業での具体的な改善方法やメリット

PDCAサイクルで継続的な改善を目指す

PDCAサイクルとは、以下4つのステップを繰り返すことで、業務の継続的な改善を行うフレームワークです。

例えば「ピークタイム時の料理提供をスピードアップしたい」場合、PDCAサイクルを整理すると以下の通りです。

| PDCAサイクル | 意味 | 実施内容例 |

|---|---|---|

| Plan | 計画する | ピークタイム中の「注文~提供時間」を平均10分以内に短縮することを目標とし、現状分析を踏まえて方針を立てる。 |

| Do | 実行する | 改善施策を現場で実施するとともに、提供時間の実測データを記録する。 |

| Check | 評価する | 収集したデータをもとに、目標に対する達成状況を評価し、施策の効果と課題を明確にする。 |

| Act | 改善する | 評価結果を踏まえ、効果のあった施策は標準業務に反映し、課題が残る部分は次の改善計画へつなげる。 |

PDCAサイクルは 一度行って終わりではなく「4ステップを繰り返す」ことが成功のカギです。小さな施策であっても繰り返し実施することで、改善文化の定着へとつながります。

先述のフレームワークを活用して課題を明確化できたのち、次に重要なのは「具体的にどのような取り組みを行うか」の検討です。次項では、その手法を詳しく解説します。

店舗オペレーション改善で効率化!成功を掴む戦略

店舗オペレーションの改善を成果につながる取り組みをご紹介します。どのような業態・規模の店舗でも活用できる汎用性の高い方法に絞っているので、是非参考にしてください。

- 作業工程や動線のムダ取り

- 「定型」を決めて共有する

- 現場の意見をヒアリングする

作業工程や動線のムダ取り

作業工程や動線の中でムダな動きや時間がかかっている部分を洗い出すことで、より的確な取り組みを設計できます。専門家によると、ムダには以下の7種類があり、それぞれが「排除すべき対象」とされています。

- つくりすぎのムダ

- 手待ちのムダ

- 運搬のムダ

- 加工のムダ

- 在庫のムダ

- 動作のムダ

- 不良・手直しのムダ

ムダの見つけ方を詳しく学びたい方は、専門家による無料の解説動画をご覧ください。わかりやすく整理された内容になっています。

>>「3M(ムリムダムラ)の視点と改善 製造業の品質向上と生産性向上への鍵」を視聴する

「定型」を決めて共有する

「定型」を決めて共有するとは、業務手順や言葉遣い、作業時間などを明文化し、スタッフ全員で共有することを指します。これにより、業務のばらつきを抑え、サービス品質の安定が期待できます。

具体的な取り組み例は以下の通りです。

| 取り組み | 具体例 |

|---|---|

| 接客時の言葉遣いを統一する | 「いらっしゃいませ」「申し訳ございません」など |

| 作業ごとの時間基準を設定する | 「在庫チェックは10分以内」「テーブル清掃は1分以内」など |

| 実施タイミングにルールを設ける | 「ドリンク補充は毎時〇分に確認」など |

上記のように定型化し全スタッフに浸透させることで、誰が担当しても一定の品質を維持できる運営体制を構築できます。

現場の意見を積極的にヒアリングする

店舗オペレーション改善を実効性のあるものにするには、現場スタッフの声を積極的に吸い上げることが欠かせません。日々の業務を担うスタッフが感じる「やりにくさ」や「工夫」は、机上では見えない改善のヒントが隠れています。

スタッフの声を収集する具体的な方法は以下の通りです。

- 匿名アンケート

- 意見箱の設置

- 定例ミーティングでの意見交換

しかし、いくら改善施策を講じても、立ちはだかる“2つの障壁”があります。

店舗オペレーション改善の壁…マニュアル作成と標準化の難しさ

店舗オペレーションを改善したのち、ルールや変更点について従業員に教育し、標準化する必要があります。しかし、現場は教育に多くの課題を抱えています。自店に当てはまる課題について、照らし合わせながらご覧ください。

- 人手不足で教育の時間がない

- OJTで属人的な教育になっている

- 教育の進捗状況や理解度が可視化しにくい

- 紙マニュアルでは複雑な動きが伝わらない

人手不足で教育の時間がない

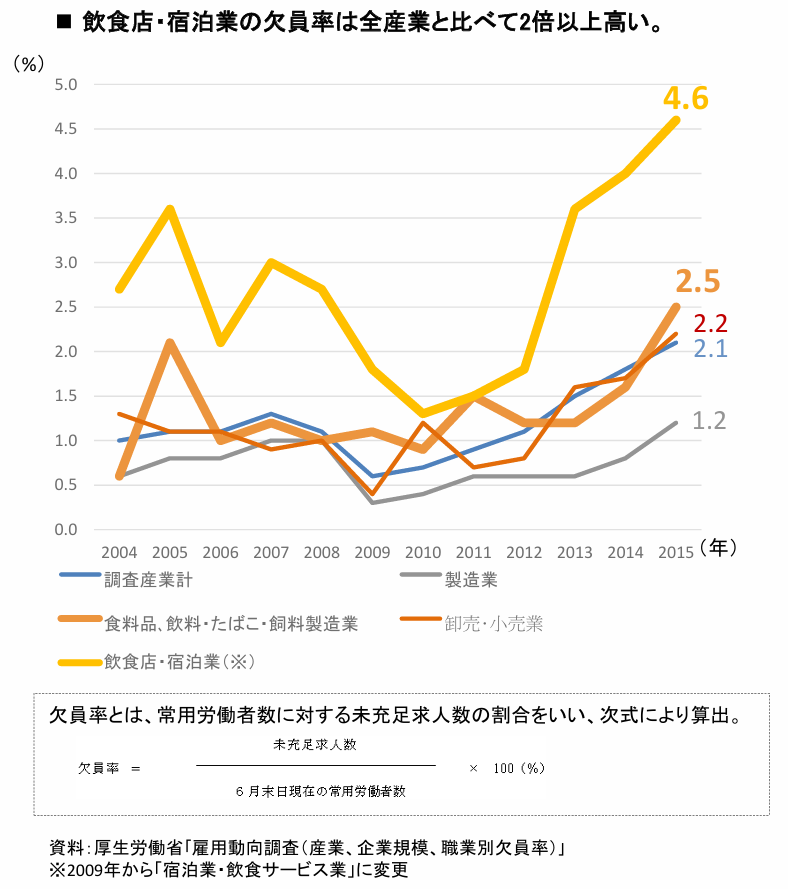

外食・中食産業は深刻な人手不足に直面しています。

農林水産省「外食・中食産業における働き方の現状と課題について」でも「飲食店・宿泊業の欠員率は全産業と比べて2倍以上高い」ことが判明しており、この状況下では現場スタッフが日々の業務を回すことで手一杯で、新人教育やマニュアル整備にまで手が回らないケースが多く見られます。

引用元:農林水産省「外食・中食産業における 働き方の現状と課題について」

特にピークタイムや繁忙期には、ベテランスタッフが新人に付きっきりで指導する余裕がなく、結果として教育内容が場当たり的・断片的になります。本来教えるべき基本事項やルールが伝わりきらず、ミスやクレームにつながるリスクも高まるでしょう。

つまり、この問題は単なる業務効率の話にとどまらず、店舗全体のサービスレベルや従業員満足度の低下にも直結します。

OJTで属人的な教育になっている

飲食店ではOJT(現場での教育)が中心となるため、教える人のやり方や経験に依存しやすく、教育内容や質にばらつきが生まれがちです。本来統一すべき業務手順やサービス品質に差が生じ、「教えてもらっていない」「人によって言うことが違う」といった不満や混乱につながりかねません。

しかし、現場では常に忙しく、教育の時間を確保すること自体が難しいという問題があります。実際に、株式会社OlympicではOJTについて以下の課題を抱えていました。

スキルは実践でしか上達することはできません。ただ、その実践の回数をどうやって確保するか、ということが難しい点でした。月1-2回程度販売する部位の場合、ベテラン社員が実際にやってみせてしまうと練習用の原料がなくなってしまうし、出勤シフトがあわなければ実践できません。

株式会社Olympicが上記の課題を解決できた方法について知りたい方は、後述する『正しい方法を何度でも確認→OJT工数削減!』をご覧ください。

紙マニュアルでは複雑な動きが伝わらない

紙マニュアルだけでは複雑な動きや流れを十分に伝えきれないため、実務の中で指導する手間が生じます。

しかし「とりあえず隣で見て覚えてもらう」方法に頼ると、スタッフ間のやり方の違いが問題になることも。実際に株式会社ハングリータイガーでは、以下のように課題として捉えられていました。

文字情報だけでは業務手順が伝わりにくく、接客における細かい所作、調理手順など人の動きである「業務ノウハウ」の部分が特に伝わらないなと感じていました。

株式会社ハングリータイガーが上記の問題を解決した方法は、後述する『教育の可視化→業務標準化を加速!』で解説します。

教育の進捗状況や理解度が可視化しにくい

スタッフ1人ひとりの教育の進捗状況や理解度を把握するための仕組みが不十分だと、改善した店舗オペレーションを浸透させにくいという課題もあります。その理由は、どこでつまずいているかを把握しづらく、効果的なフォローや改善が難しいためです。

課題の根幹には、以下2点の原因があります。

- 忙しい現場では教育の記録を後回しにしてしまいがち

- 現場の先輩社員に教育を任せきり

- 新人の習熟度や課題を細かく把握・共有する仕組みが整っていない

実際に、先ほどご紹介した株式会社ハングリータイガーでも「動画を見たかどうかや、業務ができるようになったかといった教育の管理ができない」ことを問題視していました。(※問題解決の方法は、後述する『教育の可視化→業務標準化を加速!』で解説します。)

次項では、上記の障壁を克服するために役立つツールをご紹介します。

店舗オペレーション改善には「動画」マニュアル化が効果的

店舗オペレーション改善を効果的に進めるには「動画」を活用した教育の推進がおすすめです。最大のメリットは「教育の属人化を防ぎ、全店舗で安定したサービス品質を実現できる」点です。他の理由について以下で解説します。

なぜ動画マニュアルが効果的なのか?

動画マニュアルは次に示すように、コスト削減と品質安定の両立に寄与します。

| 指導者による教え方のバラつきがなくなる | 誰が教えても、「動画という同じ教材」を使うのでばらつきのない教育が可能に |

| スタッフがやめても店舗の「やり方」が引き継がれる | 店舗のノウハウが「人」ではなく「動画」に蓄積されるため標準化しやすい |

| 言葉で示すには難しいニュアンスや複雑な動きまで伝わる | 配膳の所作や接客なども、映像で視覚的に理解できる |

| アルバイトや新人が何度でも見て覚えられる | わからない部分は繰り返し再生で復習でき、自主学習にも対応できる |

| 教育にかける店長・社員の時間を削減できる | 動画を視聴させることで“教える負担”から解放され、本来の業務に集中できる |

動画マニュアルが現場の負担を減らしながら高い教育効果を発揮できる背景についてより詳しく知りたい方は、以下のマンガ形式の資料をご覧ください。

>>店舗オペレーションの悩みは動画で解決できる!かんたん3分で読める資料で学ぶ(無料配布中)

動画マニュアルなら「tebiki現場教育」がおすすめ

「tebiki現場教育」は、動画マニュアル作成に必要な機能のみを厳選した、「かんたん・手間なし」で使いやすいツールです。直感的に操作でき、誰でも迷わず使える設計になっています。

実際に、マニュアル作成時間が75%削減できた事例、5分程度まで削減できた事例もあります。

さらに、ただマニュアルを作るだけでなく、スタッフの教育状況を「見える化」して管理できる機能もそろっているのが「tebiki現場教育」のポイントです。

| レポート機能 | …教育の進捗状況を見える化! 誰が・いつ・どのマニュアルを閲覧したかをダッシュボードで確認できます。タスク指示を出した動画の進捗状況も可視化され、教育のフォローがしやすくなります。 |

| テスト機能 | …「理解したつもり」を防ぐ! オリジナルの確認テストを作成し、合格基準の設定も可能。ただ動画を見るだけで終わらせず、「わかる」状態かをしっかり確認できます。 |

| タスク指示機能 | …閲覧してほしい動画の指示を出せる! 閲覧してほしい動画を指示でき、教育の抜け漏れを防ぎます。進捗状況に応じた個別フォローもスムーズにするでしょう。 |

| スキル管理機能 | …スキル習得状況を個人ごとに管理! 誰がどのスキルを身につけているか、どこに課題があるかをリアルタイムで把握可能。最適な人員配置や追加教育の判断に役立ちます。 |

「tebiki現場教育」の豊富な機能や安心のサポート体制について詳しく知りたい方は、下の画像をクリックしてご覧ください。

動画マニュアルで店舗教育を効率化できた事例

実際に「tebiki現場教育」を導入し、現場教育を効率化した3つの事例をご紹介します。

- 正しい方法を何度でも確認→OJT工数削減!

- 教育の可視化→業務標準化を加速!

- 自動翻訳機能で外国人スタッフへの教育が可能に!

正しい方法を何度でも確認→OJT工数削減!

まず、株式会社Olympicの事例をご紹介します。

| 課題 | tebiki現場教育導入後 |

|---|---|

| ・限られた人員のなかでシフトを調整し、なんとかOJTを実施していた ・ベテラン従業員が業務から外れて指導にあたる必要があった | ・OJTの回数・時間を削減! ・ベテラン従業員が現場業務に専念でき、売上向上に貢献! |

同社では、限られた人員の中でシフトを調整しながらOJTを実施していたため、適切なタイミングで指導するのが難しく、教育機会の確保にも課題を抱えていました。

そこで「tebiki現場教育」を導入し、動画マニュアルを作成。結果、教わる側が自分のタイミングで手本となる方法を確認できるようになり、教育の効率化に成功しました。

さらにベテラン従業員が指導に割く時間を削減できたことで、現場業務に集中できるようになり、結果的に売上向上にもつながっています。

「動画マニュアルと聞いて、特別なスキルが必要かと身構えていたのですが、動画をとってアップロードするだけでマニュアルになってしまうので、とても楽です。」と語る株式会社Olympicの事例を詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

インタビュー記事:違いはOJTの回数です。 動画で復習できるようになってものすごく効率化しました。

教育の可視化→業務標準化を加速!

次にご紹介するのは、株式会社ハングリータイガーの事例です。

| 課題 | tebiki現場教育導入後 |

|---|---|

| ・教える人によって指導内容や丁寧さにバラつきがあった ・業務ができるようになったかなど、教育の進捗管理ができていなかった | ・スタッフが現場に出る前に基本動作を習得できるように! ・業務習熟度をはじめとした教育状況の可視化・管理が可能になった |

同社では、紙のマニュアルだけでは細かい動きや接客の所作まで伝えることが難しく、OJTでも指導者ごとに教え方の差が出てしまう点が課題となっていました。また、誰がどこまで業務を習得しているのかを把握できておらず、教育の進捗管理にも課題を感じていました。

そこで「tebiki現場教育」を導入。動画マニュアルによって、スタッフが現場に出る前に基本動作を確認・習得できるようになり、教育の質が均一化されました。

さらに、誰が・いつ・どのマニュアルを見たか、どの業務ができて、どこにフォローが必要かといった教育状況も一目で把握できるようになり、教育管理の効率化にも成功しています。

「tebikiは単なる動画作成ソフトではなく、社員教育ツール」と語る株式会社ハングリータイガーの事例について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

自動翻訳機能で外国人スタッフへの教育が可能に!

最後に、株式会社タイソンズアンドカンパニーの事例をご紹介します。

| 課題 | tebiki現場教育導入後 |

|---|---|

| ・品質管理に関わる重要な工程の技術継承がうまくいかない ・外国人スタッフへの教育が言語の壁により進まない | ・品質に関わる業務の手順を動画で明確に共有! ・100か国語以上に対応した自動翻訳機能により、外国人スタッフへの教育もスムーズに! |

同社では、品質管理における重要な工程の技術継承がうまくいかず、作業品質のばらつきが課題となっていました。加えて、外国人スタッフへの教育も言語の壁により、思うように進んでいませんでした。

そこで「tebiki現場教育」を導入。ビールサーバーの洗浄や器具の調整といった工程を動画マニュアル化することで、入社歴や言語に関係なく、誰もが視覚的に「正しいやり方」を理解できる体制が構築されました。

特に100か国語以上に対応する自動翻訳機能により、外国人スタッフへの教育がスムーズに進み、現場全体の教育効率も大きく向上。

「このやり方が正しいと示せる動画があるのは本当にありがたい」と語る株式会社タイソンズアンドカンパニー社の事例について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

インタビュー記事:ワイン、ビバレッジ、コーヒー・紅茶の製造工程や、ビールサーバーの洗浄方法などの飲食店の業務を動画で伝達し、教育レベルを底上げ。

まとめ

店舗オペレーションとは、サービスや商品を提供する際に必要な日常業務のすべてを指します。改善することでサービス品質の標準化・コスト削減・売上向上など、数多くのメリットが期待できます。

しかし実際には、人手不足や教え方のばらつきといった課題により、マニュアル作成や標準化がうまく進まないケースも少なくありません。

そこで効果的なのが「動画マニュアル」です。

動画であれば、文字や言葉だけでは伝わりにくい業務の細かい動きや接客の所作まで視覚的に伝えられ、誰が見ても同じように学習できる仕組みを構築できます。

中でも「tebiki現場教育」は、動画マニュアルをとにかく「かんたん」に作成できるだけでなく、教育管理まで一貫して行えるため、現場教育の効率化・標準化におすすめです。

「tebiki現場教育」の機能やサポート体制について詳しく知りたい方は、下の画像をクリックしてご覧ください。