かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。

労働災害は、どんな会社でも発生する可能性があります。しかし、万が一自社で発生した場合、「会社としてどのような手続きが必要なのか」「労働災害を防ぐにはどのような対策が有効なのか」と悩む方も少なくないのではないでしょうか。

適切な対応ができなかった場合、処罰の対象となったり、企業イメージが低下したりなど、企業経営に重大な影響を与えてしまうおそれがあります。本記事では、労働災害が認定される範囲や労災が発生した場合、会社がどのような対応をすべきなのか、会社はどのような責任をとるべきなのかについて実際の例を出しながら詳しく解説します。

目次

労働災害(労災)とは?厚生労働省での定義

労働災害(労災)とは、雇用形態や年齢、性別や国籍を問わず、労働者が業務中に怪我・病気・死亡を負うことを指します。厚生労働省では、以下の通りに定義されています。

「労働災害」とは、労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた業務上の災害のことで、業務上の負傷、業務上の疾病及び死亡をいう。ただし、業務上の疾病であっても、遅発性のもの(疾病の発生が、事故、災害などの突発的なものによるものでなく、緩慢に進行して発生した疾病をいう。例えば、じん肺、鉛中毒症、振動障害などがある。)、食中毒及び伝染病は除く。なお、通勤災害による負傷、疾病及び死亡は除く。

労災というと、工事現場での作業中の怪我や高所作業中の転落死をイメージする方が多いかもしれません。しかし、長時間労働による過労死やセクハラ・パワハラなどによる精神障害も労働災害と認定される場合もあります。

なお、一口に労働災害と言ってもその種類は様々です。次の見出しでは労働災害の種類について解説していきます。

労働災害の種類と認定基準

労働災害は、大きく3つに分類されます。

- 業務災害

- 通勤災害

- 第三者行為災害

ここからは、それぞれの概要や定義、認定基準について詳しく解説します。

業務災害

業務災害とは、業務中といった会社の支配や管理下にある状況下で発生した災害や、業務が原因で労働者が怪我や病気、後遺症を負うことや死亡することを指します。一方で、業務中であっても業務とみなされないような私的な行為による事故や、地震・台風などの自然災害による事故は業務災害ではないとされるケースが多いです。

業務災害と認定されるには、「業務遂行性」かつ「業務起因性」があることが求められます。

業務遂行性とは、労働者が事業主と結んだ労働契約のもと事業主の支配下にある状態を指します。事業主の支配下にある状態には勤務中以外にも残業時間中やトイレ休憩中、出張中などが該当します。

業務起因性とは、業務と労働災害の間に正当な因果関係があることを指し、業務遂行性があることを前提としています。つまり、業務災害と認定されるには「事業主の支配下にある状態で、業務が原因で労災が発生した」ことが要件として必要だといえるでしょう。

通勤災害

通勤災害とは、通勤途中に労働者が怪我をすることを指します。つまり、労働者が自宅からオフィスに向け車や電車、徒歩といった手段で通勤している間に発生した事故や被害が通勤災害だといえます。

通勤災害は基本的に、住居と会社間の正しい通勤経路を使用していた場合のみ通勤災害と認定されます。

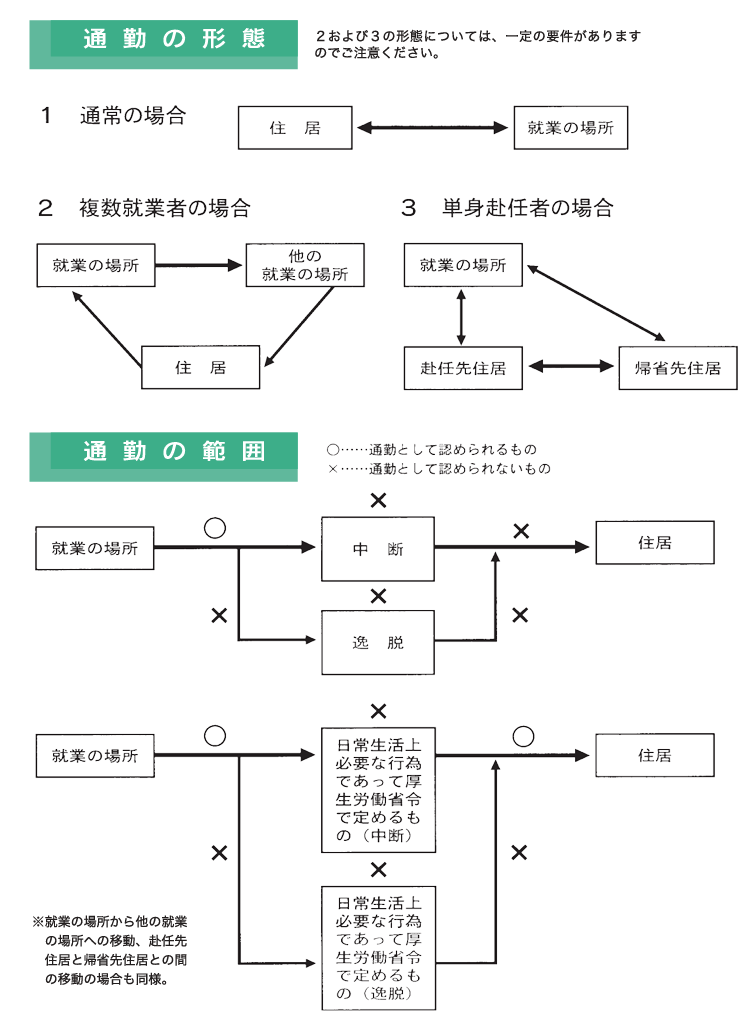

例として、通勤経路を逸れた場所で事故にあい怪我をした場合は通勤災害とはみなされません。ただし、生活必需品の購入や、選挙の投票など例外的に認められる行為も存在し、そういった行為ののちに通勤経路に戻った場合は通勤災害の対象になります。詳しくは、以下の図を参照してください。

▼通勤の形態と範囲(クリックで拡大します)▼

【引用:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署『労災保険給付の概要』より引用】

第三者行為災害

第三者行為災害とは、労働者(労災保険の受給権者)や雇用主、政府以外の第三者によって引き起こされた労働災害のことを指します。例として、交通事故に巻き込まれることや従業員間で引き起こされた事故、設備の欠陥によるけがや飲食店など他者による病気や感染症などが挙げられます。

第三者行為災害の認定基準は、労災の原因である第三者が被災者に対し損害賠償の義務が生じると判断されることです。

つまり、第三者行為災害だと認定された場合、被災者は第三者に対し損害賠償を請求できます。第三者行為災害が原因で労災保険を給付する際は、被災者は「 第三者行為被害届」、加害者である第三者は「第三者行為災害報告書」という書類を労働基準監督署あてに提出することが求められます。

【最新版】労働災害の発生状況

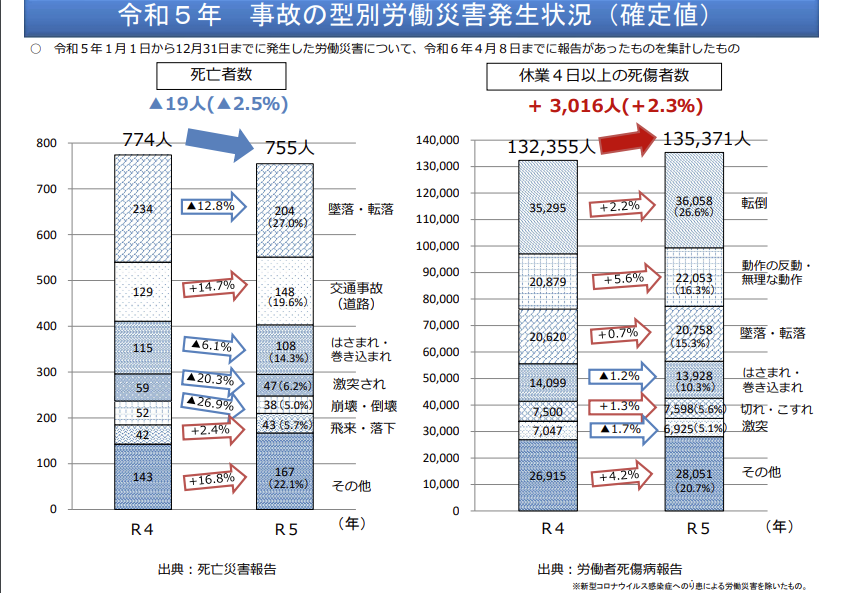

厚生労働省が発表した「令和5年労働災害発生状況」によると、令和5年度1月1日から12月31日までに発生した労働災害は死亡者数こそ前年度比2.5%減少しているものの、死傷者数は3,016人増えて増加傾向にあることがわかります。

死亡者数がわずかながら減っているものの、死傷者数は3年連続で増加し過去最多となっているため、早急な対策を講じる必要があるでしょう。

▼令和5年 業種別労働災害発生状況▼

【引用元:厚生労働省・労働基準局・安全衛生部安全課『令和5年 労働災害発生状況』】

なお、同調査での令和5年(2023年)で最も死傷者数が多かった事故の種類は以下の通りです。

- 転倒(36,058人)

- 動作の反動・無理な動作(22,053人)

- 堕落・転落(20,758人)

- はさまれ・巻き込まれ(13,928人)

- 布・こすれ・激突(7,598人)

- その他(28,051人)

製造業において、発生しやすい労働災害の種類やどのような対策を講じる必要があるのかを詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

関連記事:【製造業の労働災害】事例や対策例、多い月などランキングを解説

転倒

作業者がほぼ同一平面上でつまづいたり転んでしまうことを指し、労働災害で最も多く発生している事故の1つだとされています。不注意から転んでしまうといったケース以外にも、雨や雪など足場が悪い状態で地面に足を取られて転倒してしまうことや、階段を踏み外して転倒してしまうことも多発しています。

事例として、食品加工工場での荷下ろし作業中に転倒し重傷を負った事例や、新校舎の建設現場における転倒で意識不明に陥ってしまった事例が挙げられます。

転落・墜落

足場や屋根といった高所から落ちてしまうことを指します。

身体が完全に空中に浮いた状態で落下することを「墜落」と呼び、階段や坂道などに身体が接しながら落ちることを「転落」と呼ぶという違いがありますが、どちらも骨折や神経損傷といった重大な怪我や後遺症、さらには死亡事故につながりやすい危険な労働災害だといえるでしょう。

事例として、ビル建設現場で鉄骨とともに作業員5人が転落し死傷してしまった事故や、日本酒のタンクに作業者が転落し、酸欠が原因で死亡するといった事故が報告されています。

動作の反動・無理な動作

重いものを無理をして運んで腰を痛めてしまったり、バランスを崩して関節をひねってしまったなど、過度に身体に負担がかかることや不自然な姿勢や動作の反動が原因で引き起こされる災害のことを指します。

事例として、工場内で原材料を持ち上げる作業中に腰に負担がかかったことで腰椎を骨折してしまった例や、介護中に利用者を持ち上げようとしてぎっくり腰になってしまった例が挙げられます。

上記で挙げた労働災害はどんな事業所でも起こりやすく、かつ人の行動に起因する事故(ヒューマンエラー)です。危険源を取り除くような仕組みの改善はもちろん、従業員の安全意識を形骸化させないための教育が労災対策には不可欠でしょう。

現場改善ラボでは、労働安全コンサルタントである専門家が解説する「安全意識を形骸化させない安全教育の進め方」の1時間弱の動画を無料でご覧いただけます。ぜひこの機会に以下よりご活用ください。

>>専門家による「安全意識を形骸化させない安全教育の進め方」の解説動画を見てみる(視聴無料)

労働災害が起きる原因

労働災害の発生原因は主に「不安全行動」と「不安全状態」の2種類に分けられます。厚生労働省による「労働災害原因要素の分析(平成22年)」によれば、「不安全な行動」および「不安全な状態」に起因する労働災害は全体の94.7%を占めています。

ここでは、「不安全行動」と「不安全状態」をそれぞれ詳しく解説します。

不安全行動

不安全行動とは、労働者本人もしくは関係者の安全を害する危険性があると知りながら、故意に行う行動を指します。

時間や労力を省くことを優先するあまり、「急いでいるから」「慣れた作業だからこれくらい大丈夫」「事故を起こすはずがない」などの安易な考えが不安全行動につながり、労働災害を引き起こすケースが少なくありません。

具体的な不安全行動には、次のようなものが当てはまります。

- 作業手順の不履行

- 防護/保護具の未着用

- 安全装置の無効化

- 動作中の機械等への接近や接触

- 機械の修理・点検の不履行

- 不安全な状態の放置

- 乗り物の運転の失敗

不安全行動を防ぐためには、従業員に対して作業現場のルール(標準)を遵守させること、安全に対する意識を形骸化させないための安全教育が不可欠です。

ヒューマンエラーに起因する労働災害・ヒヤリハットを防ぐ対策は、安全教育センター取締役所長の角田淳氏による解説動画の視聴がおすすめです。以下をクリックして解説動画をご覧ください。

>>「実績多数の労働安全コンサルに聞く ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育」を見てみる(視聴無料)

不安全状態

不安全状態とは、業務中に使用する設備や器具、作業環境の安全が確保されていない状態のことを指します。不安全状態には、具体的に次のような状態が当てはまります。

- 機械や安全装置の損傷

- 安全カバーやインターロックの不備

- 機械の設計不良

- 作業箇所のスペースが狭い

- 物の積み方が不適切

上記のような状態に対しては、定期的な設備保全やメンテナンス、5S活動の徹底が効果的です。5S活動を正しく運用させる方法については、さまざまな現場の5S活動を支援してきた専門家による以下の解説動画をご覧ください。

>>>「生産性を高める5S活動 正しい運用に欠かせない「重要なS」とは」を見てみる(視聴無料)

労働災害の防止に有効な対策

痛ましい労働災害を防ぐためには対策が欠かせません。ここでは、作業現場の安全を管理するために必要な労働災害の防止策として有効な取り組みを紹介していきます。

- 動画を活用した安全衛生教育を行う

- リスクアセスメントを実施する

- 5S活動で現場の危険源を取り除く

- 労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の仕組みを取り入れる

- 従業員の健康管理を実施する

- ヒヤリハット活動で従業員の意識を高める

- 危険予知活動(KY活動)や危険予知訓練(KYT)を行う

- 厚生労働省が策定する労働災害防止計画を参考にする

労働災害の対策は、あくまで自社の状況に踏まえて内容を最適化させながら進める必要があります。そのためには、経営層も含む全社的な「安全に対する重要性」を理解している必要があるといえるでしょう。

現場改善ラボでは、元労働基準監督署署長の村木 宏吉氏による「企業に求められる安全管理の在り方」の解説動画を無料でご覧いただけます。自社の労働災害防止に向けて、本記事と併せてご活用ください。

>>「元労基署長が解説!事故の現場から見た安全管理のこれから」を見てみる(視聴無料)

動画を活用した安全衛生教育を行う

労働災害の未然防止には、作業環境や機械設備に対して物理的な安全対策を講じるのはもちろん、従業員の安全意識を高めるための教育も不可欠です。

一般的な教育手段は座学やOJT、文書マニュアルの活用が挙げられる一方、口頭や文字による教育では何が「危険な動き」なのかイメージしにくく、安全意識が高まりにくい弊害となります。そこで、製造業や物流業を中心に、危険な動作や正しい作業手順をわかりやすく伝える手段として、動画マニュアルを活用するケースが増えています。

安全衛生教育を動画で行うことで、視覚的に危険な動きや正しい手順を視覚的に伝えられ、安全意識の向上を期待することができます。

「現場のトラブルが減らない…。」「従業員の安全意識が養われない…。」と悩まれている方は、安全意識が高い現場の取り組みや安全対策のポイントをまとめた事例集をご覧ください。一部、製造業向けの内容も含まれていますが、幅広い業界で参考になる情報を盛り込んでいるので、以下のリンクをクリックしてご覧ください。

>>「安全意識が高い現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例」を見てみる

リスクアセスメントを実施する

リスクアセスメントとは、労働災害につながりかねない危険性/有害性を特定するために、現場が抱えるリスクを洗い出す活動のことを指します。リスクアセスメントは作業そのものだけでなく設備やマニュアルも対象としており、リスクを低減させることを目的にしています。

リスクアセスメントをより詳しく知りたい方は、労働衛生コンサルタント「村木 宏吉氏」による無料で視聴できる「現場のキケンを見極める『リスクアセスメント術』」をご覧ください。

また、機械設備に「フェールセーフ」や「フールプルーフ」に基づいた設計を取り入れることで、危険源に対する対策になります。

5S活動で現場の危険源を取り除く

労働災害を防止するうえでは、トヨタから生まれた職場環境の改善方法である、5S活動が効果的です。

5S活動とは、整理/整頓/清掃/清潔/躾(しつけ)の頭文字を取った用語で、職場環境や業務を改善し、生産性を向上させる活動のこと。整理・整頓・清掃を日常的に取り組み、業務に不必要なものを排除することによって、転倒や転落、挟まれなどの労働災害の防止につながります。

また、日常的な5S活動により、設備や機械等の異常を早期に発見できて、表面化していない労働災害のリスクを未然に防止することが可能です。5Sについて詳しく知りたい方は、改善の急所を紐解く5S活用の方法や製造業に求められる「新・5S」などを解説した専門家の動画をご覧ください。

>>「改善の急所を読み解く、5Sを活用したこれからのものづくり」を見てみる

労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の仕組みを取り入れる

労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)とは、全衛生水準の向上を目的とした安全衛生管理の仕組みのことです。企業が労働者の協力のもとでPDCAの一連の過程を定めて継続的な自主的な安全衛生管理を推進し、労働災害の防止や働きやすい職場環境作りに向けた継続的な取り組みを目的にしています。

安全衛生に対する従業員の意見を反映することが基本方針として定められているため、経営からのトップダウンではなく、全社的に安全衛生の運営に取り組むことができます。また、労働安全衛生法第28条に基づく指針に従い、労働者の危険・健康障害を防止する措置をとる手順を定める必要があるとしています。そのため、労働災害の未然に防ぐことが期待できます。

従業員の健康管理を実施する

肉体に過度な負荷や精神にストレスがかかることで、労働災害につながってしまうケースがあります。

そのような事態を避けるためにも、従業員に健康診断を受けさせることは大切であり企業の義務です。特に、年に1回行う「定期健康診断」だけではなく、有害業務や特定の物質を業務で扱う作業員を対象に行う「特殊健康診断」も抜け漏れなく行い、重大な労働災害が発生する前に懸念点を洗い出しましょう。

ヒヤリハット活動で従業員の意識を高める

ヒヤリハットとは、事故にはならかなったものの「なりかけてしまった」危険な場面を指します。

ヒヤリハットに関係する概念として「ハインリッヒの法則」があります。これは、1件の重大事故が発生するまでに29件の軽微な事故、300件のヒヤリハットがあるという法則で、労働災害のような重大な事故を未然防止するためにも、ヒヤリハットの段階から対策を講じる必要があります。

そこで、現場で発生したヒヤリハットについて報告しあい、対策を考える活動を通じて従業員の安全意識を高めることも労働災害を防ぐ手段の1つだといえるでしょう。

実際に起きたヒヤリハットの原因究明から、具体的な対策を講じるまでの考え方については、労働安全コンサルタントである専門家の動画視聴がおすすめです。以下の画像をクリックしてご覧ください。

危険予知活動(KY活動)や危険予知訓練(KYT)を行う

事故や災害が発生しかねない危険な作業を洗い出し、排除することを危険予知活動(KY活動)と呼びます。具体的には、4ラウンド法や1人KYといった手法を通して行われます。

この活動には、危険源を予測するための嗅覚や経験が求められるため、新人でも予測して洗い出せるようになるための訓練として危険予知訓練(KYT)も同時に実施することが効果的です。

危険予知訓練(KYT)への理解を深めたい方は、専門家による「KYTを実現するための対策」「KYTを弱める原因」を解説している動画をご覧ください。

>>「効果のあるKYTとは KYTの実情、3つの課題とその解決策」を見てみる(視聴無料)

厚生労働省が策定する労働災害防止計画を参考にする

上記で挙げた対策の他にも、厚生労働省が発表している「労働災害防止計画」を参照することも有効な対策の1つです。

労働災害防止計画には、国が労働災害を減少させるべく重点的な取り組みが必要とされた項目が記載されており、労働災害を取り巻く現状やその原因、対策について網羅的に記載されていることが特徴です。

労働災害対策に動画を活用している企業事例とツール

「動画を活用した安全衛生教育を行う」の見出しでも紹介した通り、労働災害の対策には動画の活用が効果的です。具体的な活用事例や、動画で労働災害対策を講じられるツールについて紹介していきます。

労働災害対策への動画活用事例

動画を活用して労働災害の対策をしている企業の事例を紹介していきます。

ASKUL LOGIST株式会社

▼動画マニュアルtebiki活用事例動画:ASKUL LOGIST株式会社▼

アスクル株式会社の100%出資の物流企業として、事業所向け通販サイト「ASKUL」、及び個人向け通販サイト「LOHACO」の物流・配送機能を担うASKUL LOGIST株式会社。同社では、新人受け入れ時の教育にOJTを採用しており、教育のバラつきや安全教育が浸透しないなどの課題がありました。

労働安全衛生の中で動画マニュアルの導入を進める動きがあり、多拠点で既に活用されていた動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を導入。動画マニュアルの活用によって、従来よりも理解しやすい教育ができており、労働安全衛生法に基づいた行動の基本が成り立っている実感を得ています。

また、厚生労働省が運営している労働災害を社会問題として捉え、解決に取り組む「SAFEコンソーシアム」において、「安全な職場づくり部門」での受賞実績もあります。

同社の事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事もチェックしてみてください。

インタビュー記事:従業員数3,500名超・全国15拠点で動画マニュアルtebikiを活用!

児玉化学工業株式会社

▼動画マニュアルtebiki活用事例動画:児玉化学工業株式会社▼

児玉化学工業株式会社は、住宅設備・自動車向け合成樹脂加工や産業機器の製造などを行っている1946年に創業した化学メーカーです。同社では、作業手順や細かな動きを紙のマニュアルでは伝えきれない課題を抱えていました。その結果、作業者によるバラつきや認識の違いが生じ、品質不良の発生や安全意識の相違などが発生することに。

これらの課題を解決すべく、紙媒体のものを動画化するために動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を導入しました。結果として、手順書作成の工数削減、作業の標準化を実現しています。また、安全指導にも動画が活用されており、労働災害対策はもちろん幅広いシーンで活用が進んでいます。同社の事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事もチェックしてみてください。

インタビュー記事:手順書作成の工数は紙の1/3になったと思います。

トーヨーケム株式会社

東洋インキグループにおけるポリマー・塗加工関連事業を担うトーヨーケム株式会社。同社では、OJTによる教育のバラつきに課題を抱えており、ノウハウの伝承や不安全行動につながることを危惧していました。

これらの課題を解決すべく、動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を導入。動画で視覚的学びを得られることによって、業務の属人化解消や新人の自律的な学習体制の構築を実現しています。また、新人からベテランの安全教育にも動画を活用し、労働災害の対策に向けた取り組みが活発化しています。同社の事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事もチェックしてみてください。

インタビュー記事:新人からベテランまで700名を超える組織教育のグローバルスタンダードを目指す

なお、動画マニュアルは製造業界の様々な企業で取り入れられています。「製造業における動画マニュアル活用事例集」の資料では、ここまでに紹介した企業以外の事例をまとめておりますので、あわせてチェックしてみてください。

「tebiki現場教育」が労働災害対策に役立つ理由

ここまで紹介したように、労働災害対策において動画の活用は非常に効果的です。事例として紹介した3つの企業では、動画マニュアルをかんたんに作成できる「tebiki現場教育」が活用されています。

「tebiki現場教育」の主な特徴や機能について紹介していきます。

危険が伴う作業でも動画で詳しく学べる

紙のマニュアルとは違い、動画マニュアルでは視覚的に学ぶことができるので、見る人によって解釈が違ったり、齟齬が生まれにくいのが特徴です。転倒や挟まれなどの危険が伴う作業でも、視聴者の理解度に依存せずに均一な学びを得られるため、労働災害の防止につながりやすくなります。

なお、tebii現場教育では、動画内で危険な作業を説明する場合に役立つ豊富な特徴があります。

- 危険を知らせる箇所で動画を一時停止できる

- 労働災害につながる危険な作業を×など図形を挿入できる

- 動画内で危険を知らせている発言を自動で字幕にできる

自動翻訳機能で外国人スタッフにも対応できる

tebiki現場教育には、ワンクリックで100ヶ国以上の言語に字幕やタイトルを自動翻訳する機能が搭載されています。外国人スタッフ用に翻訳ツールを活用したり、通訳を介する必要がないのがポイントです。

理解度を均一にするのが困難な外国人スタッフごとに、母国語で翻訳した動画で学習を促進できるのは大きな特徴です。実際にtebiki現場教育を導入している「日世株式会社」では、外国人スタッフに対して実施した、作業の理解度テストで100%近い正答率になった実績もあります。

外国人労働者向けの労働災害対策を詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

閲覧履歴や習熟度をレポートで管理できる

紙マニュアルの場合には、作成して社内に展開したとしても従業員が実際に閲覧しているかを把握できません。

一方、tebiki現場教育では作成した動画マニュアルを従業員が閲覧したかを管理画面上で一目で把握できます。アクセス状況も見える化できるので、従業員ごとの習熟度を可視化することが可能です。

ここまで紹介してきた特徴以外にも、「tebiki現場教育」では様々な機能が搭載されています。より詳しく特徴を知りたい方は、以下のサービス資料をご覧ください。

労災保険とは?

万が一、労働災害が発生した際は、労災保険が被災者に対し給付されます。労災保険とは、「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度」です。(厚生労働省:労災保険とは)

労災保険は労働災害に遭った従業員を保護することを目的としており、企業は必ず加入が必要です。正社員やパート、アルバイト、派遣など雇用形態を問わず、労働者を1人でも雇っている事業場は労災保険への加入義務があるため、必ず加入しましょう。また、労災保険の保険料は、事業主が全額を負担する必要があります。

労災保険の対象者

労災保険は、労働の対価として賃金を受け取っている全ての労働者に適用されます。パート・アルバイトや契約社員などの雇用形態、期間、労働時間などは関係ありません。

一方で、企業の代表や業務執行権を有している役員については、使用者であり労働者ではないため労災保険の適用対象には含まれません。また、個人事業主についても使用者との従属関係がないため、労使保険の適用は受けられないので理解しておきましょう。

労災保険の補償内容

労災保険に加入することで、労働災害が発生すると保険から補償金が支払われます。

労働災害が原因で仕事を休む場合には、給付基礎日額の約60%に加え約20%の補償である特別支給金が補償されるため、合計給付基礎日額の約80%が補償されます。休業補償以外にも補償される給付金があり、代表的なものは以下の通りです。

- 療養補償等給付

- 休業補償等給付

- 傷病補償等年金

- 障害補償等給付

- 遺族補償等給付

- 葬祭料等給付

- 介護補償等給付

- 二次健康診断等給付

- アフターケア制度

- 特別支給金

労災保険の申請方法

労災保険の補償を受けるには、労働基準監督署へ申請し、申請内容が認定されるのを待つ必要があります。労災保険の申請は大きく以下の3ステップにわけられます。

- 労働災害の発生を会社に報告

- 労災保険指定医療機関や取扱い病院で受診

- 申請に必要な書類の作成

- 労働基準監督署に書類を提出

- 労働基準監督署長での調査

- 労災認定で給付開始

なお、労災に認定されなかった場合には不支給決定となり、保険が適用されなくなります。もし、決定に不服があれば管轄労働局に対して審査請求することも可能です。

労災保険と健康保険との違い、給付金に関する詳細、労働災害発生時の労働者/事業者それぞれの手続きの流れについては、以下の詳しく解説している記事をご覧ください。

関連記事:労災保険とは?事業者に必要な対応や補償の種類、手続きの流れを解説

労災が発生した場合に会社が負う責任とは?

労働災害が発生した場合、会社はどのような責任を負う可能性があるのでしょうか。会社側は以下の4つの責任を追及される可能性があります。

- 刑事責任

- 民事責任

- 行政上の責任

- 社会的責任

刑事責任

刑事責任として、労働安全衛生法違反の罪および業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。

労働安全衛生法に違反した場合、違反した行為者だけではなく、その事業主である法人や人も罰せられる「両罰規定」が適用されるのです。

第百二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

【引用:安全衛星情報センター 法令・通達 労働安全衛生法 第十二章 罰則(第百十五条の三-第百二十三条)】

例えば、会社が危険な方法で労働者を働かせた結果として労働災害が発生したと評価された場合、会社やその責任者に対して刑事罰が問われる可能性があります。

民事責任

労働契約法第5条で定められている「安全配慮義務」によると、会社には、従業員が働きやすい環境で安全に仕事ができるように配慮する義務があります。労働災害の発生原因が、企業の「安全配慮義務」に違反している場合、会社は労働者に対して、民事上の損害賠償責任を負わなければなりません。

被災した労働者は、労災保険の給付を受けることができますが労働者が受けた損害のすべてが労災保険で補償されるわけではありません。そのため、労災保険給付を超える損害については、労働者から民事上の損害賠償責任を求められる場合もあるのです。

労災保険で補償されない損害には以下のようなものがあります。

- 慰謝料(精神的な苦痛の補償)

- 入院雑費(入院時の日用品の購入など)

行政上の責任

労働安全衛生法に違反している場合、労働基準監督署から是正勧告や機械などの使用停止処分を受ける場合があります。また、労災の種類や起きた時の状況、程度から作業停止や営業停止処分などの処分を受ける可能性があるため注意が必要です。

社会的責任

労働災害がメディアで報道されることにより、社会から批判を受けることがあります。例えば過労死の場合、ブラック企業のイメージが定着し、企業イメージが大きく損なわれることになりかねません。会社の社会的評価が下がり信頼性が損なわれ、取引先を失う可能性も考えられます。

労働災害発生時/相談があったときに会社が対応すべきこと

万が一労働災害が発生した場合、会社としてはどのような対応をとるべきでしょうか。ここでは、労働災害発生時に取るべき対応の流れを解説します。

- 医療機関への搬送指示をする

- 発生状況、原因の把握する

- 労働監督署へ報告する

- 労災保険の手続きを進める

- 労働監督署からの聞き取り調査に対応する

- 労働災害の防止策を実施する

医療機関への搬送指示をする

当然のことですが、被災した労働者の救護が第一優先です。負傷した労働者を医療機関へ搬送するように指示します。

医療機関は、できるだけ労災指定病院を選んだほうがよいでしょう。労災保険の適用範囲内の治療であれば、労働者は治療費を負担する必要がありません。

また、二次災害が発生しないように、他の労働者を現場から安全な場所に退避させ、場合によっては機械などの運転を停止します。さらに、火災が発生している場合は、消防へ通報し、有毒ガスが漏れていないかなどを確認する必要があります。

発生状況、原因を把握する

労働基準監督署や警察による現場検証が行われるため、労災発生現場の状態を正確に保存しなければなりません。労災発生現場に手を触れずに、写真や動画で記録します。

可能な限り労災発生の直後に、関係者への事情聴取を行いましょう。事情聴取が遅れると、関係者の記憶が曖昧になり、正しい状況を聴取できなくなるうえ、被災した労働者や遺族へ正確に報告できず、不信を招くことになりかねません。

労働監督署へ報告する

労働者死傷病報告書および事故報告書を、所轄の労働基準監督署へ提出します。労働者死傷病報告書は、労働災害が発生した場合に提出が義務付けられており、休業4日未満で労災保険の休業補償給付を受けない場合であっても、提出する義務があります。

提出を怠ったり、虚偽の内容を報告した場合、労働安全衛生法第120条および122条により、50万円以下の罰金に処せられます。

労災保険の手続きを進める

労災保険給付の請求書を作成し、労働基準監督署長に提出します。基本的に労災を利用する従業員が労災を申請しなければなりません。労災保険給付の請求書には以下の情報を記載する必要があります。

- 被災した労働者の名前

- 労働災害が発生日

- 労働災害の状況を確認した人の名前

- 被災した労働者の怪我や病気の状態

- 受診した医療機関

申請に必要な請求書フォームは、厚生労働省のホームページからダウンロードすることが可能です。

提出した請求書をもとに、労働基準監督署長により労災認定調査が実施され、労災に認定されると、労災保険から、休業補償給付、療養補償給付、障害補償給付などさまざまな給付を受けることができます。

労働監督署からの資料提出要請や聞き取り調査に対応する

労働基準監督署は、労災として認定するか、認定した場合の給付額を判断するために調査を実施します。

資料要請

労災を申請すると、労働基準監督署から、「使用者報告書」の提出および以下のような資料の提出が求められます。

<提出を求められる資料の例>

- 会社組織図

- 座席表

- 就業規則や労使協定

- 労災請求者の業務量に関する資料

- 労災請求者の履歴書

- 健康診断結果

業務中の転落や転倒などの事故による労働災害は、業務との関連性が明確である場合が多いため、調査は短期間で終了する傾向が高いです。一方、パワハラなどによる業務起因の精神疾患での労災申請の場合、調査は数か月かかる可能性があります。

精神障害の労災認定要件は、厚生労働省によって以下の通り定められています。

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること

②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められていること

③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

【引用:厚生労働省 精神障害の労災認定】

聞き取り調査

「使用者報告書」および各種資料を提出した後、労働基準監督署から聞き取り調査があります。提出した資料に沿って労災請求者の上司や同僚へ聞き取りが行われるのです。

例えば、以下のようなポイントについて聞き取り調査が実施されます。

- 同僚や上司とのトラブルがなかったか

- パワハラやセクハラの被害を受けていなかったか

- 業務量や勤務形態に大きな変化があり、肉体的および心理的に負荷がかかるような出来事があったか

- 長時間労働があったか

労働基準監督署からの聞き取り調査を受ける前に、社内関係者へのヒアリングを通して労災の事実関係を徹底的に調査することが重要です。聞き取り調査で誤った報告をしてしまうと、後日、虚偽報告と疑われてしまう恐れがあります。

労働災害の防止策を実施する

実際に起きた労働災害の原因を分析し、再発防止に努めなければなりません。具体的な再発防止策は、前述の「労働災害の防止に有効な対策」をご覧ください。

労働災害に関するQ&A

労働災害が一番多い業種は?

労働災害が多発する業界としては、建設業、運輸業、製造業が挙げられます。

特に製造業では労働災害による死傷者数が最も多く、厚生労働省が発表している労働災害発生状況(令和3年)によると、製造業における労働災害の死傷者数が全体のうち約19%と最も多い結果となっています。

上記で挙げた業種は大型の機械や設備を業務で使用するため、労働災害が発生しやすいだけでなく重大な事故や死亡事故が多いことも特徴です。(引用元:厚生労働省「令和3年労働災害発生状況の分析等」)

労働災害が多い月は?

厚生労働省の安全衛生統計資料(平成22年版)によると、労働災害のピークは2月、7月、9月にあり、暑さ寒さの厳しい時期に災害が発生しやすいといえます。

特に、夏季では熱中症や脱水症状、冬季では雪による転倒や暖房による一酸化炭素中毒などが発生する傾向にあり注意が必要です。(引用元:厚生労働省「安全衛生統計資料」)

労働災害の具体的な事例は?

労働災害の具体的な事例としてはどういうものがあるのでしょうか?厚生労働省が運営している「職場のあんぜんサイト」で、労働災害事例として掲載されている事例は以下のようなものがあげられます。

- 製鉄所内において、可燃性のガス漏れによる爆発

- 旋盤にて鉄棒の切削作業中、回転中の鉄棒に手首の巻き込まれ

- 集積してあった鉄筋に足を乗せた際、足元の鉄筋が回転し転倒

労働災害に認定されないケースとは?

労働災害だとみなされないケースとして、上記で挙げた業務災害・通勤災害・第三者行為災害の要件を満たさないケース以外にも、以下のようなケースが該当します。

- 労働者がわざと災害を発生させた場合

- 飲酒や喫煙など労働者の個人的な理由による健康状態の悪化

- 予期せぬ自然災害による損害(ただし、職場の立地や作業環境などが自然災害の影響を受けやすい場合は業務災害と認められるケースがあります)

ここまで労働災害の発生状況や定義といった、基礎的な情報について網羅的に解説してきました。次章からは労働災害が発生する原因と対策方法といった実践的な内容について詳しく解説していきます。

まとめ労働基準法により、労働災害の補償の責任を負っているのはあくまでも会社であり、場合によっては、刑事事件や損害賠償請求に備える必要もあります。

労働災害が発生した際は、特に被災した従業員や遺族に対して誠実に対応することが重要です。適切な対応ができなかった場合、処罰の対象となったり、企業イメージが低下したりなど、企業経営に重大な影響を与えかねません。万が一に備えて、労働災害が発生した場合にどのような対応をすべきなのか、またどのようなリスクがあるのか把握しておきましょう。

作業現場において安全第一がどれほど重要か?過去に実際に起きている事故を踏まえて、元労基署長の村木氏と考えるセミナーをアーカイブ配信中です。併せてご覧ください。