かんたん動画マニュアル作成「tebiki現場教育」を展開する現場改善ラボ編集部です。

数多くの製造現場が抱える深刻な課題のひとつに「進まない現場教育」が挙げられます。そこで本記事では、製造現場で教育が進まない「根本的な課題」を分析しつつ、それらの課題を解消してベテラン社員の技能伝承を促進させる「新しい現場教育の手法」も解説します。

なお、本記事における重要箇所は資料「新人教育に失敗する製造現場に潜む 3つの構造的要因と新しい教育アプローチ(pdf)」から抜粋して紹介しています。製造業における新人教育の体制整備がうまく推進できていない方や、教育方法が定まりきっていない方は、本記事よりも重要な情報が凝縮された「新人教育に失敗する製造現場に潜む 3つの構造的要因と新しい教育アプローチ(pdf)」を先んじてご覧ください。

目次

現場教育が進まない製造業に蔓延る教育手法

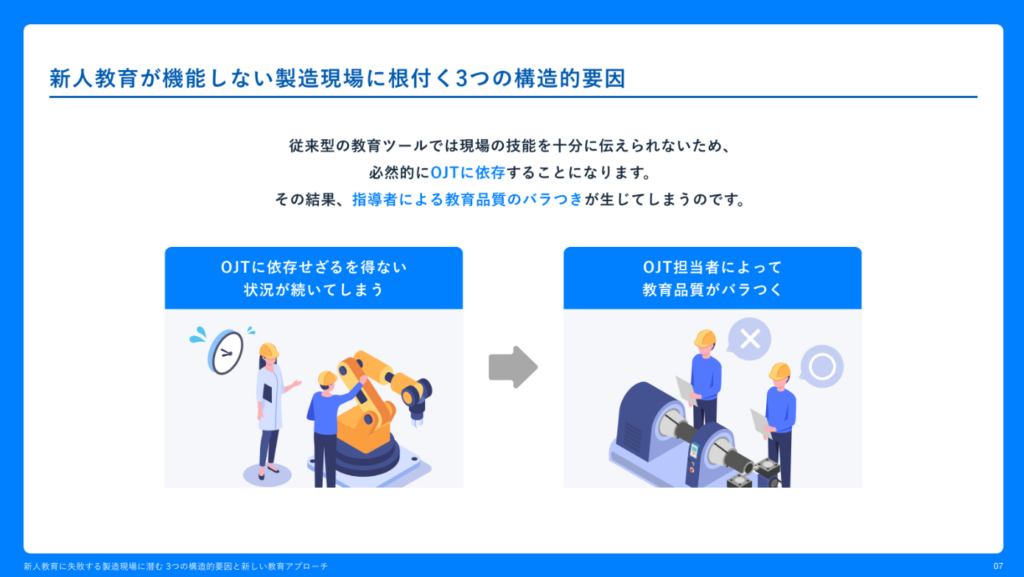

現場教育の多くが「OJT」「紙マニュアル」という従来の方法に依存しています。しかし、これらの教育手法が現代の製造現場のニーズに合致しないことが、教育が進まない原因となっています。

ここでは「OJT」と「紙マニュアル」に焦点を当て、それらが生み出す教育の課題を掘り下げます。

OJTによる新人教育

実際の仕事を通じて行われる教育方法「OJT(On the Job Training)」は、実践を重視するため、即戦力を育てやすいという利点があります。特に製造業のように現場特有の作業が多い場合、一見、効率的に見える手法です。

しかし、指導の質が指導者に依存するため、教育のばらつきが大きくなります。また、OJTは属人的で体系化されていないため、知識や技術の伝承が曖昧になり、教育効率が下がる可能性があります。

これにより、特に技能伝承や新人教育において「暗黙知」が伝わらないという問題が発生しています。こうした製造現場は多く、例えば飲料メーカーのアサヒ飲料株式会社も、新人受け入れ時はOJTに半日以上費やし、定常業務に影響が出る課題を抱えていました。

つまりOJT教育の問題点は以下の点にまとめられます。

- 教育内容が担当者によってバラつく

- 体系的に技術を伝承できないため、標準化が進まない

- ベテラン社員が教育中は本来の業務を遂行できず生産効率が落ちる

こうしたデメリットは理解しつつも、「他に教育手法がない」「効率的な教育体制が整備できない」という背景から、OJT教育でとりあえず新人教育を実施する現場は少なくありません。

ちなみに、OJT教育のデメリットをすべて解消しうる教育手段の1つの選択肢として「動画マニュアル」があります。「誰が教えても同じ教育内容」「誰が見ても同じ解釈」「教育担当者が不在でも教育が可能」という強みがあるため、教育のバラつきが生じず多くの製造業の現場で取り入れられてきています。

詳しくは、動画マニュアルの有効性や製造業における活用事例がまとめられた資料をご覧ください(下の画像をクリック)。

紙マニュアル・作業手順書による教育

紙マニュアルや作業手順書は作業手順や安全規則を明文化する手段ですが、複雑な作業プロセスや高度な技術が求められる製造現場の作業手順は、言語化が非常に難しいです。そのため、文字が主体である「紙の手順書」による現場教育は限界を迎えつつあります。

また、頻繁な手順書の更新が必要な現場では、古い情報が残り、実際の業務とかけ離れる恐れがあるのも紙マニュアルのデメリットです。こうした「作業手順書の形骸化」は、数多くの現場で生じている課題のひとつです。

「紙マニュアルは古いから、ベテラン社員に聞かないと分からない」という状態が続くと、最終的にはOJT教育に依存する体制へと強制的に切り替わってしまい、技術やスキルが新人作業員間でバラつくことになります。

だからこそ、製造業における手順書整備には一定のコツやポイントが存在します(以下参照)。

- 「誰が見ても同じ理解」が得られるよう、映像や写真を掲載する

- 文字による説明を極力ゼロにする

- 作業現場でマニュアルが確認できる体制を構築する

他にも、現場で使われるための手順書を整備するポイントや方法はいくつかあるので、詳細は資料「現場で使われる、作業手順書の作成ポイント」をご覧ください(下の画像をクリック)。参考にしてみてください。

OJTや紙の手順書による教育が生み出す5つの課題

OJTや紙マニュアルといった従来の教育手法は、いずれも現代の高度化した教育課題には対応しきれていません。というのも、これらの教育手法は以下のような製造現場における教育課題を生み出す要因ともなっているからです。

教育内容のバラつき

製造業における教育内容のバラつきは、深刻な問題です。教育の内容や質が一貫しないことで、従業員間のスキルや知識の差が生じ、スキルや知識の差は、製品の品質や生産性に直接的な影響を及ぼす可能性があります。OJTは特に指導者の経験やスキルに依存するため、標準化された教育が困難です。

例えば、同じ製造業でも工場や部署によって教育の内容や方法が異なる場合、結果として生産ラインの効率や製品の品質にバラつき生じることが考えられます。特に新技術の導入や作業手順の変更が頻繁に行われる現代の製造業において、教育内容の一貫性は重要です。

実際、ステンレス鋼の加工業務を行う「MSSステンレスセンター株式会社」では、教育担当者によって新人教育の内容や品質に差異が生じ、新入社員がストレスを感じてしまう課題を抱えていました。

新人教育に失敗する製造現場の多くが「教育の品質が一定でない」という課題を抱えています。教育の品質を改善し、新入社員が即戦力になるための対策を体系的に知りたい方は、以下の画像をクリックしてPDF資料をご覧いただくことを推奨します。

技能伝承の断絶

熟練者が定年退職する際、その技術や知識が体系化されていないと、新しい世代への技能伝承が途絶える危険があります。この問題は特に属人的なOJTが中心の現場で深刻です。現場における暗黙知が失われることで、業務の停滞や品質低下につながります。

例えば食品製造企業である「テーブルマーク株式会社」では、製造トラブル発生時の復帰方法やメンテナンス手順が「ベテラン従業員の頭の中にしかない」という状態がありました。まさしく技能伝承に課題を抱えており、カンコツに頼る場面が多かったのです。

技術伝承は新人教育の鍵を握る重要な要素なので、若手人材に技術が継承される教育体制の整備は急務と言えます。教育体制の整備のポイントや具体的な技術伝承の推進方法についてヒントを得たい方は、「技術伝承を成功させるポイント(pdf)」もあわせてご覧ください。下の画像をクリックすると、PDF資料が読めます。

外国人労働者とのコミュニケーション弊害

製造業において外国人労働者の採用が増加している中、言語問題などコミュニケーションの障壁は大きな課題になります。言語や文化の違いから生じる誤解や情報の伝達不足が、作業のミスや事故の原因となるからです。

例えば、安全手順や作業手順の説明が言語の壁によって不十分である場合、外国人労働者が正確な作業を行うことが難しくなります。また、文化的な違いから生じるコミュニケーション不足はチームワークの低下や職場の雰囲気の悪化を招く可能性もあるでしょう。

視覚的・動画ベースの教育が不十分な製造現場では、外国人労働者がスムーズに現場に適応するのが難しい現状があります。

例として、化学メーカーである児玉化学工業株式会社では、現場で働く外国人の多言語化が進んでおり、日本語を中心としたコミュニケーションのあり方に課題を感じていました。

現場には外国人も多く、スペイン語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語など、様々な言語が現場では飛び交っています。ほぼ日本語がわからない方もいます。業務的に専門用語も出てくるので「伝える」ということに課題を感じていました。

特に、同社のような製造現場では「複雑な動きを伴う作業」が多く発生しているので、外国人労働者の教育を難しくする大きな要因となっています。

最終的に同社は「言葉による説明がなくとも、作業手順がある程度理解できる”動画”によるマニュアル」を整備し、外国人教育をスムーズに推進しています。参考として、実際に同社で使われている動画を、以下に掲載します。

▼「ヤスリでバリをとる」動画マニュアル▼

※「tebiki」で10分で作成

上のような複雑な業務作業も、動画で手順をおさめれば「誰が見ても同じ解釈」になるので、円滑なコミュニケーションを促せます。ちなみに本動画は、製造業の現場教育に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」で作成されています。tebikiのサービス詳細や導入事例についてはサービス資料をご覧ください。

>>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」を見てみる

現場の多能工化の遅れ

現代の製造現場では、多能工化が求められていますが、従来の教育手法では実現が難しい状況です。

従来のOJTは、主に現場での実務を通じた教育であり、指導者が「その場の業務」を優先するため、新人は特定の工程や機械操作に集中しがちです。また、紙マニュアルは各工程ごとに分かれていることが多く、作業内容が分断されてしまうため、全体像を把握しにくい構造になっています。

これにより、従業員が幅広いスキルを身に付ける機会が限られてしまうのです。

多能工化は現場の生産性向上において無視できない取り組みであり、あらゆる製造現場で対策と検証が繰り返されていますが、なかなか一筋縄ではいきません。多能工化の実践のヒントを知りたい方は、以下のリンクをクリックしてPDF資料「企業が多能工化を進めるべき理由と実践方法」もあわせてご覧いただくと、現場で活かせる多能工化の推進方法が分かるはずです。

>>>PDF資料「企業が多能工化を進めるべき理由と実践方法」を読んでみる

教育負担の偏り

新人教育や技能伝承の負担が特定の従業員に集中することがあります。特に経験豊富なスタッフが教育に専念せざるを得ず、本来の業務に支障が出る場合も少なくありません。このような負担の偏りが、教育担当者のモチベーション低下や離職につながる可能性もあります。

例えば自動車チェーン等の製造を手掛ける「大同工業株式会社」では、新入社員の教育担当者が「毎年同じ指導を繰り返していた」ので、新人研修そのものが非効率となっていました。結果的に教育担当者の本来の業務時間に影響が及び、生産性低下の要因となっていたのです。

現在は動画マニュアルの導入によって改善を進めています。同社の具体的な取り組みは、以下のインタビュー記事をクリックしてご覧ください。

インタビュー記事:製造業の技術部門の業務を動画で標準化。教育工数を8割削減し、業務の効率化・最適化も実現。

製造業の現場教育や新人教育がうまくいく4つの教育体制

ここまでで、OJTや紙マニュアルといった従来の教育手法が引き起こす5つの具体的な課題(教育内容のバラつき、技能伝承の断絶、外国人とのコミュニケーション弊害、多能工化の遅れ、教育負担の偏り)を見てきました。

これらの根深い課題を克服し、新人教育を実現するためには、教育体制そのものに抜本的な改革が必要です。その改革指針として、以下4つのポイントを本記事では提案します。

1. 「誰が教えても同じ教育内容」になる教育基盤の整備

指導者の経験やスキルに依存する従来のOJTでは、教える人によって内容が異なり、新人や外国人労働者が困惑する原因となります。教育内容にばらつきが生じない仕組み、つまり「誰が教育担当となっても、教育内容がある程度同じになる」ような体制を構築することが重要です。

例えば以下のような取り組みが挙げられます。

工程ごとに必要な技術を洗い出し、チェックリスト化する

教育項目を定め、チェックリスト化し、そのチェックリストに沿って教育を推進する方法です。

作業手順のマニュアルではなく、「教育担当者のためのマニュアル」を整備することで、誰が教育を担当しても教育指針がブレないようになります。標準化がなされない製造現場では、常に教育担当者による教育品質のバラつきが課題として挙げられることが多いです。

したがってまずは、教育担当者のためのマニュアル整備を実施しましょう。各工程ごとに担当者を設け、新人作業員が習得すべき技術や手順を箇条書きで洗い出すようなイメージです。

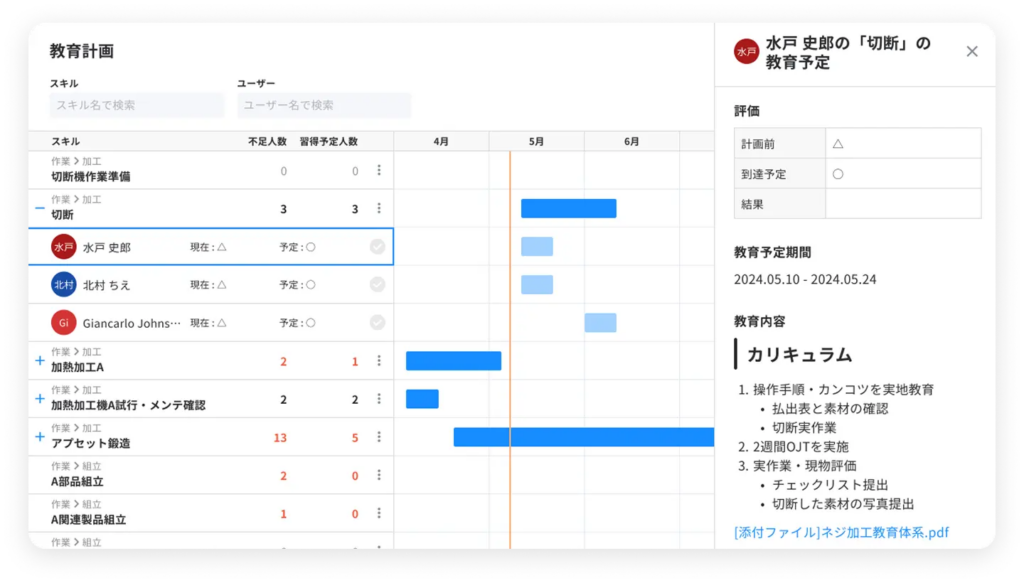

教育事項を洗い出すための手段として有効なのが「スキルマップ(力量管理表)」です。部署/部門や工程ごとに求められるスキルを一覧化し、どの従業員がどのレベルまで到達しているのか、一元管理が可能になります。言い換えれば、スキルマップにまとめられたスキル一覧が「指導者が教育すべき内容」となります。

スキルマップで教育内容を定めるイメージ例として、以下に画像を掲載しました。

※製造業に特化したスキル管理・スキルマップ機能を搭載した「tebiki現場教育」のサンプル画像

工程ごとに必要なスキルが可視化され、何を習得すべきかが分かります。これにより、教育計画や教育カリキュラムもスムーズに策定できるようになります。教育計画のイメージ例としては以下のとおりです。

※製造業に特化したスキル管理・スキルマップ機能を搭載した「tebiki現場教育」のサンプル画像

作業手順を映像や動画におさめ、OJT前後の予習・復習として活用する

製造業の現場教育が、どうしてもOJT頼りになってしまうのは、微妙な力加減や複雑な作業手順といった「カンコツ」の言語化が難しいからです。逆に言えば、「言語化せずとも、一目見ればある程度の作業手順が分かる教材・マニュアル」があれば、教育品質のバラつきを緩和できます。

その1つが「動画」です。

紙の手順書の代わりに動画を用いて教育を推進する製造業は増えており、例えば児玉化学工業株式会社が実際に教育で作成している以下の動画マニュアルはその例です。

▼ドリルで穴のバリを取る動画マニュアル▼

※「tebiki」で作成

紙マニュアルでは、すべての作業工程を言語化する必要がありますが、上のような動画マニュアルであれば、文字の使用は字幕による最低限の補足のみです。複雑な作業手順をすべて映像に落とし込み、動画自体を正規の作業手順書として活用している製造現場は昨今増えてきています。

動画マニュアルを活用した製造業の事例は多数あるので、参考にしたい方は「製造業における動画マニュアル活用事例集(pdf)」もあわせてチェックしてみてください。

>>>製造業における動画マニュアル活用事例集(pdf)」を見てみる

2. 技能伝承と次世代育成を可能にする教育体制

多くの製造現場における技能やノウハウは、体系的な教育の仕組みがないまま、個々の従業員の経験則として蓄積されていきます。その結果「暗黙知の蓄積」と「ベテラン社員への依存」という2つの問題が深刻化するのです。

【「新人教育に失敗する製造現場に潜む3つの構造的要因と新しい教育アプローチ」より抜粋】

つまり、ベテラン社員の「カンコツ」や暗黙知を見える化し、次世代へ確実に引き継ぐ仕組みが必要です。技能伝承が途絶えると、現場全体の競争力が低下するリスクがあります。特に製造現場では、言葉では説明しにくい技術や感覚を映像などで記録し、新人が繰り返し学べる仕組みを作ることで、効率的かつ確実な技能伝承が可能になります。

3. 現場環境の変化に柔軟に対応できる教育体制

製造現場は、新しい機械の導入や作業手順の変更、従業員構成の変化が日常的に発生します。そのため、教育手法自体が変化に柔軟に対応できるものでなければ、現場のニーズを満たすことが難しくなります。

教育内容を迅速に更新・共有できる仕組みを持ち、外国人労働者や新人など多様な対象者に対応する体制が求められます。

4. 教育負担を分散し、効率化する教育体制

教育担当者に負担が集中することで、指導の質や他業務への影響が出ることがあります。そのため、教育の負担を分散し、効率的に進められる仕組みを整えることが必要です。例えば、自主学習の仕組みを取り入れることで、指導者の時間を節約でき、現場全体の負担を軽減できます。

従来型の教育ツールでは現場の技能を十分に伝えられないため、必然的に することになります。その結果、指導者による教育品質のバラつきが生じてしまうのです。

【「新人教育に失敗する製造現場に潜む3つの構造的要因と新しい教育アプローチ」より抜粋】

現場教育を改善した製造業の事例

アサヒ飲料株式会社:OJT教育と手順書作成の工数を大幅削減

アサヒ飲料株式会社では、現場教育において複数の課題を抱えていました。まず、新人へのOJTに教育担当者の半日以上が費やされ、自身の通常業務に支障が出ていたのです。

また、教育者によって教え方が異なるため新人の理解度に差が生じ、紙の手順書では熟練者の持つ「コツ」のような暗黙知を伝えるのが困難でした。さらに、その手順書自体の作成にも数日を要し、大きな負担となっていました。

そこで、これらの課題を同時に解決する手段として動画マニュアルを選びました。動画であれば、教え方を標準化でき、熟練者の動きをそのまま視覚的に見せることで、言葉では伝わらない暗黙知を形式知化できると考えたためです。導入の結果、OJTや手順書作成の工数を大幅に削減し、品質の高い教育を効率的に行えるようになりました。

※同社が活用している動画マニュアルは、製造業の現場教育に向けて設計された動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」です。本ツールのサービス資料はこちら。

>>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」を見てみる

日本クロージャー株式会社:新人教育でありがちな「ちょっと待ってて」を解消

日本クロージャー株式会社は、新人教育において、多忙な指導者が危険な作業をすぐに教えられず、「ちょっと待ってて」と新人を長時間待たせてしまう非効率なOJTが常態化していました。また、工場間で金型などの設備を共有する際、操作方法をExcelや電話で伝達していましたが、ニュアンスが伝わりづらく、1時間以上かかるなど大きな負担となっていました。

これらの課題解決のため、一度は動画の内製化を試みましたが、共有フォルダの深い階層に保存され、閲覧するたびにパスワードが必要になるなど、保管とアクセスの問題で頓挫した経験がありました。

その失敗から、誰でも簡単に動画を保管・閲覧でき、キーワード検索も容易な動画マニュアル「tebiki現場教育」を導入。結果、OJTの約7割を動画に置き換えることに成功しました。新人は待機時間に自身のペースで予習でき、教える側も時間を気にせず学べる環境が確立。工場間の情報共有も格段にスムーズになり、教育全体の効率化と質の向上を実現しました。

製造現場に適した教育手法

ここまで「製造現場の教育が進まない根本的な課題」と、「それらの課題を解消するために必要な教育体制」について解説しました。では、これらを踏まえたうえで「製造現場に適した教育手法」は何か?というと、以下の4つが挙げられます。

- 動画マニュアルの導入

- 電子端末を用いたデジタルマニュアルの整備

- 外部トレーナーによる定期的な現場教育の実施

- VR(仮想空間)等を活用したトレーニング

なかでも最も推奨される教育手法は「動画マニュアルの導入」です。

昨今の製造現場において、教育課題を解消する有効な手段として多く採用されているのが、「複雑な動きが伴う業務手順や、言語化しにくいベテラン社員の技術を『一目で・視覚的に』伝えられる教育」つまり「動画」だからです。

動画マニュアルで製造現場の教育を改善する具体的な方法は、以下のPDF資料「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法」にまとめています。少しでも動画による教育が気になる方は、あわせてご覧ください。

動画マニュアルの導入(最も推奨)

動画マニュアルは、製造現場の教育課題を包括的に解決できる最適な選択肢です。

その理由を、動画マニュアルを実際に導入して教育を改善した企業事例を紹介しながら解説します。製造業における動画マニュアル活用事例について複数読みたい方は、以下のPDF資料「製造業における動画マニュアル活用事例集」もあわせてご覧ください。

>>>「製造業における動画マニュアル活用事例集」を読んでみる

教育の標準化が可能

動画マニュアルは、指導者による教育のばらつきを解消し、質の一貫性を確保します。一度、業務手順を動画におさめれば、「誰が見ても同じ教育」を受けられるからです。

特に現場の多様な環境(例:多国籍従業員、複数のシフト体制)でも、同じ教育コンテンツを共有できることで、教育効率を大幅に向上させます。これにより、新人や経験の浅い従業員でも短期間で現場業務に適応できます。

例えば以下の動画は、自動車部品や住宅設備等のプラスチック成型品を手掛ける「児玉化学工業株式会社」で実際に活用されている動画マニュアルです。

▼「ヤスリでバリをとる」動画マニュアル(音量にご注意ください)▼

※現場従業員が「tebiki」で作成

このような複雑な業務作業も、動画で手順をおさめれば「誰が見ても同じ解釈」になるので、教育の標準化が可能になります。

視覚的でわかりやすい教育を実現

文章や静止画像では伝えきれない複雑な手順や技術を、動画を使って直感的に理解させることができます。例えば、熟練者の手の動きや作業のスピード感をそのまま記録することで、「感覚的な部分」まで伝えることが可能です。これにより、理解度が高まり、学習の繰り返しにも対応できます。

例えば以下の動画は、自動車部品等を製造する「株式会社松田電機工業所」の現場従業員が実際に作成した動画マニュアルです。

▼「パイプの面取り方法」動画マニュアル(音量にご注意ください)▼

※現場従業員が「tebiki」で作成

文字では表現しにくい業務内容ですが、視覚的でわかりやすい動画マニュアルなので、紙マニュアルとは大きな差があることがわかります。

教育負担を軽減

動画マニュアルを一度用意できれば、教育担当者となるベテラン従業員がOJTを実施する時間が一定削減されます。結果的に現場全体の生産性が向上します。

動画を用いた自主学習を組み込むことで、指導者が業務に専念できる体制を作り出せるのです。

例えば以下の動画は、工作機械や遠心力鋳造管・産業機械の製造/販売を手掛ける「新日本工機株式会社」の現場従業員が作成した動画マニュアルです。

▼「シールテープの巻き方」動画マニュアル(音量にご注意ください)▼

※現場従業員が「tebiki」で作成

従来の教育手法であれば、シールテープの巻き方を教育担当者が付きっ切りで指導しなければなりませんでした。しかしこうした動画マニュアルを整備することで、ベテラン従業員の稼働時間を確保しつつ教育が可能になるのです。

着実な技能伝承を実現

動画は、ベテラン社員のノウハウや暗黙知を具体的に記録することで、次世代に確実に引き継ぐ手段となります。退職や異動が発生しても、知識や技術が途絶えることなく、長期的な組織の強化が可能です。

例えば以下の動画は、食肉販売専門店である「株式会社ジャンプ」で実際に使われている動画マニュアルです。

▼「合挽粗挽き準備」動画マニュアル(音量にご注意ください)▼

※現場従業員が「tebiki」で作成

先輩社員がどのような動きで業務を進めているのかが、動画で一目で把握できます。文字では表せない技術やカンコツが伝わるので、技能伝承を着実に推進できるのです。

ここまで紹介した動画マニュアルはすべて、製造現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki」によって作成されています。

電子端末を用いたデジタルマニュアルの整備

紙マニュアルをデジタル化することで、携帯端末からマニュアルにアクセスできる環境を整備できます。これにより、マニュアルを更新しても新たな配布や古いマニュアルの回収といった手間を省けます。ゆえに、紙マニュアルの課題を軽減する選択肢として有効です。

しかし、視覚情報が静止画像や簡易動画に留まることが多く、技能伝承や教育の標準化といった点では限界があるので注意が必要です。

外部トレーナーによる定期的な現場教育の実施

外部トレーナーを活用する方法は、「教育内容の標準化」と「技能伝承」の一部を担う形で役立ちます。特に高度な技術や専門知識を短期間で学べる点は大きな利点です。また、外部の視点を取り入れることで、現場内では気づきにくい改善ポイントを洗い出すことができます。

ただし、一過性のトレーニングになりがちで、継続的な成果を得るためには、教育内容を現場に適応させる取り組みが必要です。また、トレーニングを実施するたびに費用が発生するので、費用対効果が見合わないケースもあります。

例えば、これまで現場教育を外部研修で実施していた製造業の「御幸毛織株式会社」では、外部研修を動画マニュアルによる教育に置き換えた結果、年間の教育コストが大幅に削減されました。

外部で研修した成果、スキルを動画マニュアルで社内に共有することができ、技術伝承が進みやすくなりました。このように業務ノウハウを社内で簡単に共有/伝達できる手段が作れたことで、全員が外部で研修する必要がなくなり、コストの削減も年間百万円という規模感で進みそうです。

同社のように、技術や専門知識を資産(動画)として残し、現場教育を内製化することで教育コストが抑えられるケースがあります。詳しい事例は以下のインタビュー記事からご覧いただけるので、あわせて参考にしてみてください。

インタビュー記事:明治時代創業の繊維会社が挑む技術伝承!ITテクノロジーを駆使して伝統芸を若手へ伝達

VRやARを活用したトレーニング

VRやARは、「視覚的なわかりやすさ」と「技能伝承」の分野で最先端の選択肢です。特に危険作業や精密な手順をシミュレーションする能力に優れ、安全性を確保しながら教育を実施できます。

しかし、このような大掛かりなデジタル機器を製造現場に導入するのは、非常に非現実的です。初期コストが非常に高いのはもちろんのこと、小規模な現場や単純作業には適さない場合があるため、導入には慎重な判断が求められます。

まとめ:製造業における現場教育に必要な「体制」と「手段」

現場の教育体制を整備するには、以下のポイントが重要です。

- 教育内容を標準化し、一貫性を確保できる教育体制

- 技能伝承と次世代育成を可能にする体制

- 現場教育への適応力を持つ教育手法

- 教育負担の分散と効率化

そして、これらの体制を構築するのに有効な手段は以下のとおりです。なかでも推奨されるのが「動画マニュアルの導入」という結論を本記事では解説しました。

- 動画マニュアルの導入(最も推奨)

- 電子端末を用いたデジタルマニュアルの整備

- 外部トレーナーによる定期的な現場教育の実施

- VR(仮想空間)等を活用したトレーニング

ただし、動画マニュアルの導入ツールは様々です。一番重要なのは「現場担当者でも撮影・編集が手軽に行えて、本来の業務時間を圧迫しない作成ツール」であること。現場のカンコツを熟知しているのはベテラン社員なので、ベテラン社員がマニュアル作成に寄与できるかどうかが、現場教育を整備するうえでの鍵を握ります。

ベテラン社員でも動画マニュアルが手軽に作成できるツールは、製造現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」です。具体的な機能やプラン、活用事例をまとめた資料は、以下の画像をクリックしてご覧ください。