かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」が運営するWEBメディア・現場改善ラボです。

多能工化とは、従業員が複数の作業や工程を習得することで、柔軟な人員配置や生産効率の向上を図る取り組みです。多能工化を進めることで、業務平準化や人材配置の流動化などを通じた生産性向上を実現することが期待できます。

本記事では多能工の定義や目的、具体的な進め方について解説します。多能工化に失敗する要因や役立つツール、成功事例についても詳しくご紹介しますので、従業員育成をお考えの方は是非ご覧ください。

目次

多能工化とは?定義や単能工との違いを確認

多能工化は、トヨタ自動車社が生産性向上のために取り入れたことで社会的な認知度が上がりました。生産性向上を実現したトヨタ生産方式(TPS)で、ムダの徹底的な排除を下支えしていたのが多能工です。

そんな多能工化の定義や基礎知識について、具体的には以下の3点を解説します。

- そもそも多能工とは?

- 単能工との違い

- 多能工化が向いているのはどんな企業?

そもそも多能工とは?

多能工とは、複数の業務や作業を担えるスキルを持つ人材を指します。多能工は製造業を中心に発展し、効率的な生産体制を構築するために活用されてきました。例えば、複数の生産ラインを柔軟に担当できる人材は、業務負荷の分散や生産性向上を実現できます。

近年では、多能工の活用は製造業だけでなく、サービス業や小売業などにも広がり、多様な業務に柔軟に対応できる人材が求められています。

多能工は「負荷分散型」と「マルチタスク型」の2つに分かれます。負荷分散型は、異なる業務を担うことで業務負荷を均等化し、工程やスケジュール調整を目的とする形態です。例えば、金属加工の技術者が電気設計も習得し、異なる工程間の労働力を補い合うようなケースが挙げられます。

一方のマルチタスク型は、関連性の高いスキルを組み合わせることで業務効率を向上させる形態です。例えば、金属加工技術者が機械設計のスキルを学ぶことで、設計と加工の両面を考慮した最適な部品図を作成できるようになります。この場合、工数削減やコストカットといった効果が期待されます。

負荷分散型は業務の柔軟性、マルチタスク型は品質向上や効率化の実現に優れているといえますが、企業は自社の目的や状況に応じてどちらの形態を導入すべきかを検討することが重要です。

単能工との違い

多能工の反対の意味として、単能工が挙げられます。単能工とは1人の従業員が1つの工程やラインを担い、専門的に業務を行うことを指します。

単能工は特定業務のスペシャリストであるため、特定の業務に対する熟練度の高さというメリットがありますが、柔軟な人員配置が難しく、生産や業務に変動が生じた際には対応が遅れるリスクがあります。

たとえば、特定の工程でトラブルが発生した場合は他の作業者がその工程を代替できないため、生産全体が滞る可能性があります。また、業務が単調になりやすく、従業員のモチベーション維持が課題となることもあります。

一方で、多能工は複数の業務や工程を担当できるスキルを持つため、柔軟な人員配置が可能です。これにより、生産や業務に変動が生じた場合でも迅速に対応でき、作業の停滞を防ぐことができます。

多能工化が向いているのはどんな企業?

ここでは、多能工化が向いている業界や企業の特徴を具体例とともに解説します。

- 製造業

- 物流業

- サービス業

- 小売業

製造業

製造業では多品種少量生産や急な受注変動に対応するため、多能工化により作業者が複数の工程をカバーできる体制が求められます。たとえば、自動車部品工場で溶接、塗装、組み立てなど、異なる工程を担当できる従業員を育成することで、生産ラインの人手不足や機械トラブル時に柔軟に対応し、生産停止リスクを軽減できます。

関連記事:多品種少量生産とは?製造現場の課題や改善事例を解説!

物流業

倉庫内作業や配送業務などの複数業務を習得した多能工は、繁忙期や急な欠員時にスムーズな運営を可能にします。具体的には、物流センターで仕分け、梱包、出荷といった各工程を習得したスタッフがいれば、業務の停滞を防げます。

サービス業

多能工化により複数の業務を1人のスタッフが兼務することで、コスト削減やサービスの向上が可能です。例えば、リゾートホテルでフロント、客室清掃、レストラン接客の業務を兼務できるスタッフを育成することで、少人数でも効率的な運営を実現できます。

他にも、多能工化による繁忙時間帯や季節による需要変動への対応が求められます。多能工の育成により異なるチーム間での応援が可能になり、業務の滞りを防げます。例えば、スーパーマーケットでは、品出し担当がレジ業務も担えるようにすることで、夕方の混雑時にレジ待ち時間を短縮可能です。

小売業

売り場、レジ、商品管理など多岐にわたる業務を兼務できる多能工は、人手不足解消や繁忙期対応に有効です。例えば、コンビニエンスストアでは、品出しから接客まで1人のスタッフが対応できると効率が向上します。

ここまで、多能工化の定義や単能工との違い、向いている企業について解説しました。次章では、多能工化の目的や重要性について解説します。

「多能工化の進め方について知りたい!」という方は、『【ステップ別】多能工化の進め方』をご覧ください。

多能工化の目的

多能工化の目的として、具体的に以下の3点が挙げられます。

人手不足の解消

多能工化は、人手不足の状況下で労働力不足を補うための重要な役割を担っています。

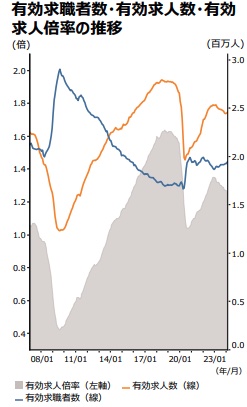

人手不足は重大な日本の社会問題です。以下のグラフは経済産業省が発表している「2024年版中小企業白書・小規模企業白書概要」の有効求職者数と有効求人数を重ね合わせたグラフです。

引用元:経済産業省「2024年版中小企業白書・小規模企業白書概要」

2008年のリーマンショックから不景気が進み、有効求職者数に対する有効求人数が少ない=労働力が飽和している状況でしたが、経済政策によって景気が比較的に回復したことにより、2014年には有効求人数が有効求職者数を上回り、雇用が安定しました。

しかし、有効求人数が増え続ける一方で、有効求職者数は減少し続けています。コロナ禍の不景気で2020年には求人数と求職者数のバランスが一時的に落ち着いたものの、景気の回復に伴い再び「人手不足」が深刻化しています。

このような状況下において、多能工化は労働力不足を補い、生産性を向上させるための有効な手段として注目されています。

多能工化により、1人の従業員が複数の業務や工程を担当できるようになるため、人員配置の柔軟性が高まり、少人数でも効率的な運営が可能となります。特に中小企業や地域産業では、人手不足が生産やサービスの停滞を引き起こすリスクが高いため、多能工化による業務の平準化が求められます。

技術伝承

先述したような「人手不足の深刻化」により、技術伝承が重要な課題の1つとして挙げられています。

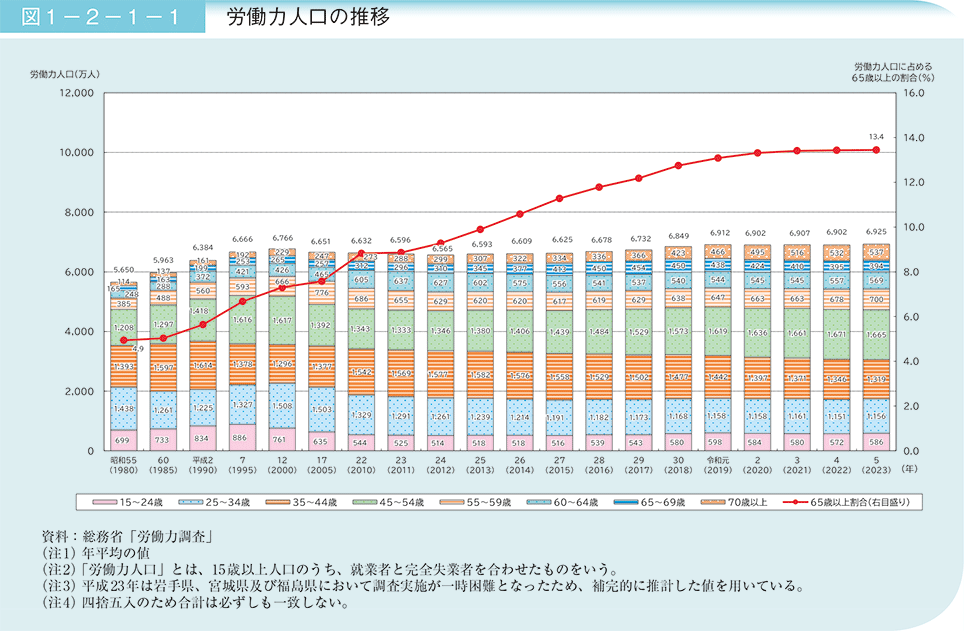

製造業だけに限らず、多くの業界で若い世代を採用しにくくなっている実態があります。内閣府の「令和6年版高齢社会白書」によると、労働力人口における65歳以上の割合は1980年以降増加し続けていることが報告されています。

【内閣府「令和6年版高齢社会白書」より引用】

一方で、長期的に若年層の就業者数が減少していくことが予想されます。

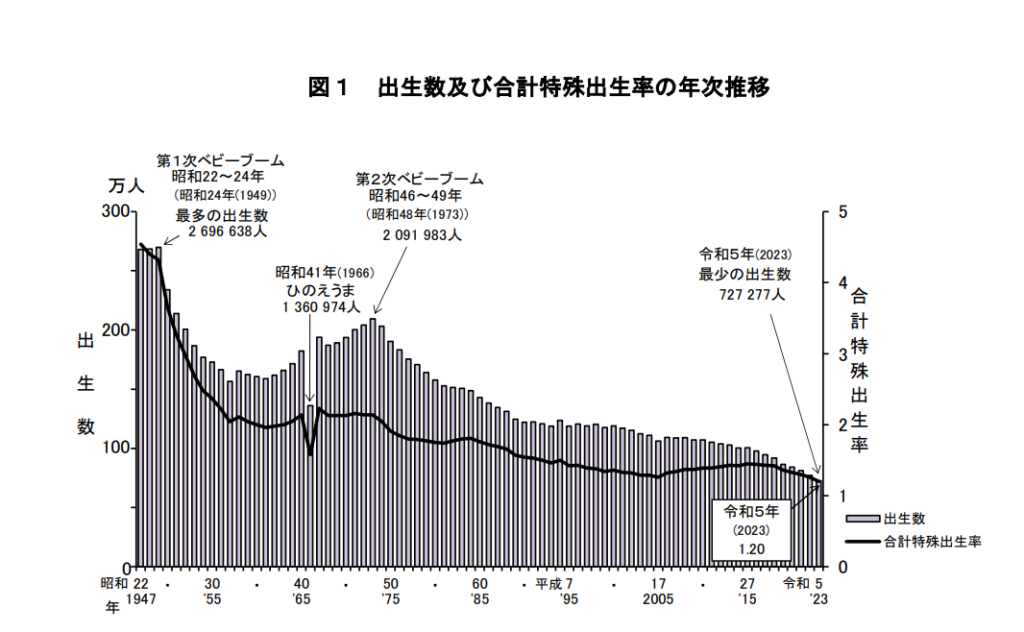

厚生労働省による「令和5年 人口動態統計月報年計の概要」では、令和5年の出生数が72万7,277人と前年よりも4万3,482人減少しているという言及があります。

【厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計」より引用】

この統計上では、毎年数万人単位で出生数が減少し続けており、将来的にも若年層の採用が製造業に限らず全産業で難しい状況が予想できます。

結果としてベテラン技術者が定年を迎え退職する一方で、技術の担い手となる若年層が採用できない事態に陥り、ベテラン層が培ってきた技術やノウハウが喪失されるでしょう。

このような技術喪失のリスクを軽減する手段として、多能工化による技術伝承が有効です。多能工化を進めることで従業員が複数の業務や工程に携わる機会を増やし、自然な形で技術伝承が促進されます。例として、ベテラン技術者が部品の精密な取り付けを担当していた場合、多能工化を通じて若手従業員が同工程に関与することで、現場でのOJTを通じたリアルタイムの技術習得が実現します。

特定の業務に専門的に従事する単能工の形態では、技術やノウハウが特定の個人に偏りがちですが、多能工化により複数人が同じ技術を共有することで技術の属人化を防ぎ、組織全体での技術力を底上げすることが可能です。

生産性向上

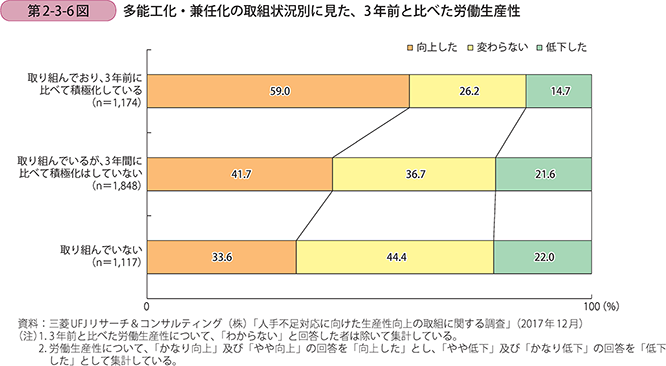

多能工化を通じて柔軟な人員配置と業務の効率化が実現することで、生産性の向上が期待できます。実際に、中小企業白書によると、多能工化に取り組んだ企業1,174社のうち、3年前と比較して労働生産性が向上したと述べている企業は約59%だと報告されています。

【中小企業庁「中小企業白書(2018年版)」より引用」】

理由として、多能工化により多能工化により柔軟な人員配置が可能になり、業務の停滞が減少しやすくなることが考えられます。例えば製造業では、複数の工程を担える従業員がいることで、繁忙期に必要なラインへ迅速に人員を補填し、稼働率を向上させられます。

また、多能工化は業務の属人化を解消し、特定の従業員が休暇や退職で離れた場合でもスムーズな引き継ぎを可能にします。例えば、レジ業務と品出しの両方をこなせるスタッフがいれば、店舗運営の安定性が向上します。

さらに、業務間のシナジーを生むことも特徴です。例として、同じ従業員が設計と製造を担う場合、設計段階から加工のしやすさを考慮でき、工数削減やコストカットにつながります。

このような理由から、生産性向上を目的として多能工化を進める企業も多くいることが推測できます。

企業が多能工化を進めるべき理由について、以下のハンドブックでも詳しくご紹介しています。推進に役立つコツや成功事例についても詳しくまとめているため、本記事と併せてご覧ください。

多能工化のメリット/デメリット

多能工化は企業に柔軟性と生産性をもたらす一方、導入には課題も伴います。

ここでは、メリットとデメリットについて具体的に解説します。

メリット

多能工化のメリットとして、以下の3点が挙げられます。

- 業務の平準化

- 組織力の向上

- 生産効率の改善

業務の平準化

多能工化が進むと、従業員が複数の業務を遂行可能となり、業務負担のバランスを調整できます。特に繁閑の差が激しい業務では、空いている人員を必要な場所へ柔軟に配置できるため、特定の工程に人員が集中しすぎたり不足したりすることや、ムダな待機時間が削減されます。

流通業の例を挙げると、普段レジ業務を担当するスタッフが混雑時には他部門を手伝い、逆に閑散時には在庫管理や品出しを行うといった形で全体の業務効率を高めることが期待できるでしょう。

結果として、従業員ひとりひとりの稼働率が向上し、限られた人員で効率的に業務を回せるようになります。この柔軟性は、従業員の負担を均等化するだけでなく、全体的な生産性の向上にも寄与します。

組織力の向上

多能工化は、従業員が複数の役割を担うことで組織内の協力体制が強化されることもメリットです。異なる業務を経験することで、他部門の立場を理解しやすくなり、チーム全体での連携がスムーズになります。

ホテル業界の例を挙げると、フロント業務を経験したスタッフが客室清掃やレストラン業務を理解することで、顧客対応の質をさらに高めることができます。このような取り組みは、組織全体の視点を広げるだけでなく、従業員同士の信頼感を育み、職場の雰囲気を向上させる効果もあります。

生産効率の改善

多能工化により人員の有効活用や現場全体の安定稼働を実現し、生産効率を向上させることが可能です。多能工は複数の工程や作業をこなすスキルを持つため、生産現場での人員配置が柔軟に行えます。例として、特定の工程で作業が停滞した場合でも、他の工程から多能工を補充することでスムーズな稼働を維持できます。

特に製造業では、一部の作業が止まった場合でも多能工が他の作業をカバーできるため、短時間停止(チョコ停)の影響を最小限に抑えられます。

結果として、生産ライン全体の稼働率が向上し、無駄な待ち時間や停滞を削減することができます。また、多能工がいることで需要変動や予期せぬトラブルにも柔軟に対応できるため、生産計画の変更時でも迅速かつ効率的な運用が可能になり、生産効率が改善するでしょう。

デメリット

多能工化のデメリットとして、以下の3点が挙げられます。

- 長期的な育成が必要

- 一時的に現場の負担が増加

- モチベーション低下の可能性

長期的な育成が必要

多能工化を成功させるには、従業員への十分な教育が必要です。特に専門性の高い業務では、習得までに長い時間がかかる場合があります。

例として、精密機器の組み立てや高度な機械操作など専門的な知識と技術を要する作業では、基礎を理解するだけでなく、細かな操作やトラブル対応のスキルを身につける必要があります。

そのため、これらのスキルを習得するには長期間にわたる実践と訓練が必要となり、多能工化の効果が現れるまでに時間を要することがあります。また、育成計画が適切でない場合はスキル習得が中途半端となり、かえって業務効率を損ねる可能性もあります。

一時的に現場の負担が増加

多能工育成のために教育係が現場を離れることで、一時的に業務が現場社員に集中することがデメリットとして考えられます。例として、レストランの教育担当者が接客指導を行うためにキッチン業務を離れると、調理の負担が他のキッチンスタッフに集中してしまいます。

また、多能工化の初期段階では教育や業務の見直しが必要なため、現場の負担が一時的に増加することがあるでしょう。また、新しいスキルを学ぶ従業員へのフォローや業務分担の再調整が必要となるため、管理職や現場リーダーにはさらに追加の業務が発生します。

加えて、スキルが未熟な状態で複数の業務を兼任することで、ミスやトラブルが増えるリスクも伴います。例えば、製造業で新たに機械操作を習得中の従業員が多能化に伴い品質検査を兼任した場合、操作ミスや検査漏れが発生する可能性があります。

モチベーション低下の可能性

多能工化により従業員が望まない業務に従事するケースが増えると、モチベーションの低下を招く可能性があります。特に入社時に特定の業務を希望していた社員に対し、異なる業務を任せると不満が生じやすくなります。

例えば、営業職を希望して入社した社員が突然オフィス業務を任された場合「希望と違う仕事をさせられている」と感じ、不満や離職意向につながる可能性もあります。

また、従業員が自分の得意分野や専門性を十分に活かせないと感じる場面が増えると、仕事への意欲が薄れるリスクがあります。特に、自身のキャリアプランや目標と異なる方向性での業務を求められる場合、「スキルや経験が正当に評価されていない」と感じ、組織に対する不信感を抱く可能性もあります。

ここまで、多能工化のメリットやデメリットについて解説しました。次章では具体的な多能工化の進め方について解説します。

「多能工化にありがちな失敗パターンと原因」についてものちほど解説しますので、引き続きご覧ください。

【ステップ別】多能工化の進め方

多能工化の具体的な進め方について、広島県が公表している『働き方改革取組マニュアル・事例集 』の情報をもとに、以下5つのステップに分けて紹介します。

業務量を洗い出し、課題を可視化する

まず最初に各部署で「業務棚卸表」を作成し、すべての業務をリスト化します。業務をおおまかな大分類から各タスクへと分けた小分類へと分解し、具体的な作業内容を明確化しましょう。

その上で作業ごとの時間を集計し、各タスクについて以下の水準を定めます。

- 標準時間(標準的な条件のもとで、平均的な作業者が無理なく作業を終えるのに必要な時間)

- 発生頻度

- 緊急度

- 重要度

- 難易度

- 評価方法

- 評価者

- 評価期間

これらの基準をあらかじめ設けることで、各タスクにおける多能工化の優先順位や教育カリキュラムを客観的に判断しやすくなります。例えば、発生頻度が高く難易度の低い業務は多能工化による効率化の余地が大きい一方で、重要度や難易度が高い業務は教育に十分なリソースを確保する必要があります。

各作業の標準時間を算出するには、「時間研究」という分析手法が有効です。具体的な研究手法や例については、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:時間研究(タイムスタディ)をわかりやすく解説!種類や目的、進め方とは

スキルマップを作成する

業務棚卸しの結果をもとに、各従業員の保有しているスキルや作業習熟度を「スキルマップ」で整理します。

スキルマップとは、従業員のスキルや能力を数値や記号で定量化し可視化したものです。スキルマップの活用によって、「誰が」「何を」「どのくらい」できるのかが、一覧形式ですぐに確認できるようになります。

以下は、「現場教育システムtebiki」で作成したスキルマップの作成例です。

スキルマップを作成することで属人化している作業が特定され、業務の分担と多能工化が促進されます。

例えば、「この業務は標準的な品質で対応できるのが1人だけ」ということがスキルマップを通じて可視化された場合、教育を通じて複数の担当者を確保する計画を立てることが考えられます。

スキルマップの作り方について詳しく知りたい方は、以下の関連記事もご参照ください。

関連記事:【Excelテンプレ付】スキルマップの作り方!評価基準は?運用のコツも解説

また、現場改善ラボではすぐに使える!スキルマップのテンプレートをご用意しました。本テンプレートはスキルマップと教育訓練計画表がセットになっているため、後述する教育計画の策定にも役立ちます。

以下のフォームに必要項目を入力し、是非ダウンロードしてご活用ください。

具体的な教育訓練計画を考える

スキルマップを作成し、多能工化すべきスキルを洗い出したのちは、実際に育成する段取りである「教育訓練計画」を策定します。

教育訓練計画は、表形式にして書き出すと見やすいでしょう。表の項目として、具体的なスキルの水準、評価方法、評価者、取得期間などが考えられます。

スキルの水準を定め、従業員がどのレベルに到達すればよいかを明確にし、評価方法と評価者を決めて表に落とし込むことで一貫した評価が実現できます。

例として、以下のような表が挙げられます。

| スキル | 水準 | 評価方法 | 評価者 | 評価期間 |

|---|---|---|---|---|

| 品質データ分析 | 基本的なデータの収集と分析ができる | テストと実務評価 | 品質管理部門の上司 | 3ヶ月 |

| 顧客フィードバックの活用 | フィードバックを分析し、改善案を提案できる | 実務プロジェクトの成果 | チームリーダー | 6ヶ月 |

| 改善手法 | 具体的な改善策を立案し実行できる | 実績レビューとKPI達成度 | プロセスマネージャー | 6ヶ月 |

具体的な教育計画を策定する際は、多能工化の目的から逆算して考えると良いでしょう。例えば、「人手不足を解消する」といった目標の場合、自部門だけでなく他部門からの支援も視野に入れた計画を立てます。同様に、「属人化解消」が目的の場合は、サブ担当者もアサインし、マルチ担当制を導入します。

特に製造業では、適切な教育訓練を通じて現場の効率や生産性を高めることが求められます。ISO9001の要求事項も満たす教育訓練の立て方やコツについては、以下の別記事も是非ご覧ください。

関連記事:【テンプレ付き】ISO9001の要件を満たす教育訓練とは?計画の立て方や計画表/スキルマップの使い方も紹介

教育で使うマニュアルを整備する

教育計画を立てたのちは、マニュアル整備に着手します。まずは標準作業の手順を洗い出し、各工程のポイントや注意事項をマニュアルに落とし込むことから始めます。

この際、図解や写真を用いて視覚的にわかりやすい形式にすることが重要です。特に新人や他工程に不慣れな従業員が直感的に理解できる内容にすることで、多能工化の基盤を作りましょう。

また、作成した手順書が現場の実態に即しているかどうか、現場リーダーやベテラン社員の意見を取り入れながら確認するプロセスも欠かせません。

一方で紙の作業手順書やマニュアルでは、ベテラン社員の持つ「暗黙知」や「カンコツ」を十分に文書化できないケースも。微妙な力加減、音や振動での判断、長年の経験に基づく異常の予知など、言葉では表現しきれない技能の要素が数多く存在するのです。暗黙知による属人化が蔓延すると、多能工化も進まないことになります。

ベテランのノウハウをわかりやすく伝える手段については、後述する『動画マニュアルで「業務と教育の標準化」を進める』で詳しくご紹介します。

教育を実行し、振り返りをもとに改善を加える

教育を実行し、振り返りをもとに改善を加える段階は、多能工化を定着させるための重要なプロセスです。教育を実施する際は、従業員それぞれの進捗を確認しながら、段階的なカリキュラムで進めることが効果的です。

また、現場での実践に結びつく指導を心がけることで学びが無駄にならないよう配慮しましょう。例として、教育後に現場で実際の作業を任せる際は、教育内容が適切に活かされているか確認するためのチェックリストを活用すると効果的です。

さらに教育後には必ず振り返りを行い、受講者のフィードバックや成果を確認します。教育後の現場でのスキル定着を確認し、必要に応じてフォローアップを行うことで、多能工化を着実に推進できます。

このサイクルを回すことで教育の精度を高め、従業員のスキル向上を組織全体の成果へとつなげることが可能になるでしょう。

ここまで、具体的な多能工化の進め方について解説しました。とはいえ、多能工化は現場の状況に大きく左右されるプロセスなため、「せっかく進めたのに上手くいかない…」というケースも。

このような事態を避けるべく、次章では多能工化の失敗とその原因について解説します。

上手く進まない?多能工化に「失敗」する4つの要因

多くの企業が多能工化に取り組む一方で、「上手くいかずに失敗してしまった…」というケースも散見されます。ここでは主な原因として、以下の4つの観点から解説します。

業務の標準化ができていない

業務の標準化が不十分だと、多能工化は上手く進みません。業務の明確な手順や基準が確立されていない・共有されていない状態では、従業員が業務を統一された方法で習得することが難しくなります。

結果として、作業の品質や効率にばらつきが生じ、チーム全体の生産性が低下します。

また、業務が標準化されていない現場では業務の進め方やコツなどが担当者ごとのやり方に依存していることが多く、多能工を育成する際の負担が増加します。

例えば、製造ラインでの組み立て作業において具体的な手順や基準が明確でない場合、各従業員が自己流の方法で作業を進めることになります。その結果、多能工を育成しようとしても新たな従業員がどの手順を基に作業を覚えればよいかが曖昧になり、習得に時間がかかるばかりか、作業品質にもムラが生じます。

また、業務が標準化されていないと、トラブルが発生した際の原因特定や対処方法も曖昧になります。そのため、多能工として育成された従業員が別の業務に移った際に初めて直面する問題に対処できず、作業が停滞するリスクも高まります。

従業員のスキルや適性を把握していない

従業員のスキルや適性を把握せずに多能工化を進めることで、個々の従業員にとって無理のある配置や教育内容を強いることになり、多能工化の失敗や現場効率の低下を招くことが考えられます。

特に、適性を無視して全員に同じスキルセットの習得を求める場合、習熟が遅れる従業員にとって大きな負担となり、教育の進捗が全体的に遅れる原因となります。

例えば、コミュニケーションが得意な従業員にバックオフィス業務を割り当てた場合、習得に時間がかかることに加え、その従業員の強みである対人スキルを活かせずにモチベーションが低下する可能性があります。同様に、細かい作業やデータ処理が苦手な場合には業務に対するストレスが増し、ミスの発生率が高まる恐れもあります。

不適切な多能工化は、本人のパフォーマンスを著しく低下させるだけでなく、チーム全体の効率や士気にも悪影響を及ぼすでしょう。

評価制度がブラックボックス化している

多能工化を進める際、評価制度が不透明だと従業員のモチベーションが低下します。特に、評価基準が曖昧でスキル習得が適切に評価されない場合、従業員は不公平感を抱きやすくなります。

例えば、倉庫内での商品のピッキング業務を担当していたAさんが、フォークリフト操作や在庫管理のスキルも習得し、複数の作業をこなせるようになったとします。しかし、評価基準が曖昧でAさんが新しい業務を習得したことが十分に評価されない場合、Aさんは「努力して新しいスキルを身につけても、特に報われない」と感じ、モチベーションが低下します。

加えて評価基準が不透明な場合、従業員は自分がどのように成長し、どのように評価されるべきかを把握できません。その結果、スキル習得に対する意欲が低下し、多能工化の目標である柔軟な人員配置や生産性向上が実現しにくくなります。

また、評価が公正に行われていないと感じた従業員がスキル習得を避けたり、最低限の業務しか行わなくなるリスクもあります。このような態度が広がると現場全体の士気が低下し、多能工化の取り組みそのものが停滞してしまいます。

教育が属人化している

教育が特定のベテラン社員や指導者に依存している場合、多能工化は進展しにくいといえます。特にOJTや口頭でのレクチャーによる教育方法に依存している場合、指導者ごとに教え方が異なることで同じ業務を学ぶ従業員間でスキルの習得度にばらつきが生じます。

例えば、Aさんはベテラン指導者から非常に丁寧に教えてもらい、スキルが早期に身についた一方で、Bさんは別の指導者に教わり、手順やコツが異なることでスキル習得に時間がかかる場合があります。

このように、指導者のスタイルや経験に依存した教育では一貫性がなく、効率的な多能工化が進まないでしょう。また、教育が属人化している現場では、指導者の退職により教育そのものが途絶えるリスクもあります。

ここまで、多能工化にありがちな失敗パターンとその理由について解説しました。では、このような状況を避けるにはどのような対策が有効なのでしょうか?

次章からは、多能工化の失敗を防ぐ2つのツールについて解説します。

多能工化の失敗を防ぐには「動画マニュアルとスキルマップ」の活用が有効

動画マニュアルで「業務と教育の標準化」を進める

多能工化に失敗してしまう原因である「業務や教育が属人化している」という問題を解決するには、マニュアルや手順書の動画化がおすすめです。

動画マニュアルは、紙では伝わりにくい「業務の動き」を分かりやすく伝えることができるため、従業員は作業手順を迅速かつ正確に理解することができます。かつ、動画であればスキマ時間に繰り返し視聴して学習することが可能なため、OJTで教えるよりも少ない時間と労力での教育が期待できます。

実際に、動画マニュアルを導入された企業からは「新人OJTの7割を動画に置き換えた」「動画で復習できることで新人の育成期間が半減した」という声も耳にします。

さらに、動画マニュアルという共通の教材を使って教育することで、担当者ごとの教え方や内容の差異といったムラを解消できるため、教育の属人化問題を解決することができます。

標準化された教育で多能工化を進めることで、業務標準化の土台を形成することも期待できるでしょう。

動画マニュアルで教育課題を解決できる理由について、以下のマンガでもわかりやすく解説しているため、是非ご覧ください。

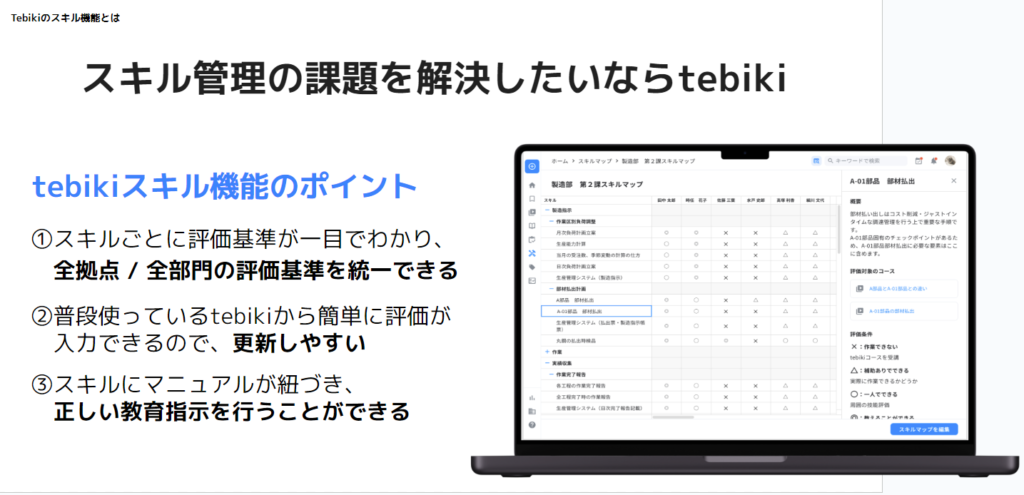

スキルマップで「スキル・評価の基準」を定める

「スキルマップを作成する」でも解説したスキルマップですが、スキルの可視化だけでなく、スキルや評価の基準を定めることにも活用できます。

例えば、特定の業務に必要なスキルセットをスキルマップ上で明確に示し、そのスキルがどのレベルで求められるのか(初級、中級、上級など)を設定することで、従業員は自分の成長の目標をより具体的に把握することができます。

また、評価基準をスキルマップに組み込むことで、従業員の成果を測る基準が明確化されます。これにより、評価が曖昧にならず、上司と部下の間で「何をどのように達成すれば評価されるのか」が共通理解として形成されます。

例えば、フォークリフト操作のスキルについて、スキルマップに「操作の正確さ」「作業スピード」「安全意識」の3つの評価項目を設定し、それぞれに基準を設けることで、従業員は自分の強化すべき点を明確に認識でき、成長のための具体的なアクションを計画できます。

さらに、スキルマップの活用は多能工化の進捗管理にも役立ちます。従業員が複数の業務を習得する過程をスキルマップ上で視覚化することで、どの分野でスキルが不足しているかが一目でわかります。この情報を元に、教育プランを柔軟に調整することができ、効率的に多能工化を進めることが可能になります。

スキルマップを活用したスキル管理のコツや成功事例について、以下の資料でも詳しくご紹介しています。本記事と併せてご覧ください。

次章からは、スキルマップと動画マニュアルを同時に作成・運用できるおすすめなツール「tebiki現場教育」についてご紹介します。

動画マニュアルとスキルマップで多能工化に役立つ「tebiki現場教育」

「tebiki現場教育」とは、動画マニュアルとスキルマップの活用によって現場教育を通じた改善を支援するツールです。

▼tebiki現場教育 紹介動画▼

tebikiでは、スキルマップの作成とマニュアル作成が1つのプラットフォームで完結します。

そのためtebikiにより、スキルの可視化と教育訓練が連携でき、従業員のスキルアップへの効果的なサポートが期待できます。たとえばスキルマップで特定のスキルが不足していることが分かれば、すぐに対応する動画マニュアルを作成し、そのスキルを補うことが可能です。

さらに、複雑そうにみえる動画マニュアルも、tebikiであればスマートフォンでの撮影だけで簡単に作成できます。音声認識システムによって自動的に字幕が生成され、さらに100ヶ国語以上の言語に対応した自動翻訳機能も備えているため、外国人スタッフの教育にも適しています。

他にも、字幕の読み上げ(多言語にも対応)やアクセス履歴等がわかるレポート機能、オリジナルのテストを作成できるテスト機能など、多能工化や現場教育に役立つ様々な機能が搭載されています。

実際に導入いただいている企業からは、「tebikiは単なる動画作成ソフトではなく“社員教育ツール”」という声もいただくほど現場教育に特化したツールです。そのため、多能工化を促進する教育体制の整備が可能になるでしょう。

tebiki現場教育には、まだまだ現場教育に便利な機能が搭載されています。より詳細な情報や料金プラン、スキル管理機能の詳細については、以下のサービス紹介資料からぜひご確認ください。

tebiki現場教育で多能工化の推進に成功した事例

ここからは、tebiki現場教育を多能工化に活用した事例について解説します。

より幅広い業界の事例について知りたい方は、以下の画像をクリックして詳細な資料をご覧ください。

イセ食品株式会社

鶏の飼育や産卵、包装までを一貫して手掛けることで、品質の高い商品を提供しているイセ食品株式会社。tebiki導入前に抱えていた課題と、導入による効果は以下の通りです。

| 抱えていた課題 | tebiki導入による効果 |

|---|---|

| ・外国人に伝わらない日本語での座学研修 ・新工場立ち上げや異動に伴う教育の負担 ・安全教育とルールの形骸化 | ・動画で外国人の理解度がアップ ・トレーナーおよびトレーニーの教育時間を削減 ・工場内/間での作業標準化と多能工化も推進 |

同社では、動画マニュアルの活用で新人の業務理解度が向上したというメリットを実感されています。座学でのインプットが現場研修でうまくアウトプットできないという課題に対し、「座学で動画を見ると、現場にも入りやすい。1段階理解が進んだ上で現場に入れるので、早く作業が進められ、教育のレベルも1段階アップした。」という効果があったとのこと。

イセ食品株式会社の導入事例を詳しく読みたい方は、以下の記事からご覧ください。

インタビュー記事:導入3ヶ月で動画200本作成。 製造現場の作業標準化と多能工化を推進しています。

東急リゾーツ&ステイ株式会社

ホテル、ゴルフ場、スキー場、別荘地など全国100を超える施設運営を手掛ける東急リゾーツ&ステイ株式会社。tebiki導入前に抱えていた課題と、導入による効果は以下の通りです。

| 抱えていた課題 | tebiki導入による効果 |

|---|---|

| ・個人毎のサービスレベルにバラつきがある ・同一業態だが施設毎で作業標準が異なる ・業務・シフトごとに属人化している ・多能工化教育にむけた業務の標準化と可視化が実現していない | ・業態、施設毎にマニュアルの統一管理を実現 ・業務のバラつきを解消し業務標準化/平準化推進、定着に寄与 ・従業員の業務負荷低減や、新たなサービス取組み時間への転化を実現 |

同社では、簡単にマニュアルが作成できるtebikiの活用により導入後2年で9,000本以上のマニュアルを作成しています。かつ、マニュアル作成を現場スタッフが行うことで、「現場主導での業務改善意識とその風土醸成がされてきている」と実感されています。

東急リゾーツ&ステイ株式会社の導入事例を詳しく読みたい方は、以下の記事からご覧ください。

インタビュー記事:従業員数2,500人超・全国100を超える施設で 業務の平準化と多能工化を推進。

株式会社メトロール

工作機械や産業用ロボット向けのセンサの製造・販売をしている株式会社メトロール。tebiki導入前に抱えていた課題と、導入による効果は以下の通りです。

| 抱えていた課題 | tebiki導入による効果 |

|---|---|

| ・教育者による指導内容のバラつき ・特定業務の属人化 ・文書や口頭での教育のみだと具体的な作業イメージを持ってもらえない ・マニュアル作成に1ページあたり1時間もかかる | ・新人教育のための時間を半分以上削減 ・マニュアル作成にかかる時間が1/4以下まで削減 ・マニュアルを現場にへ配備する手間も削減 ・多能工に向けた教育がスムーズに |

現在は、消耗品の入れ替え業務や製造装置のパネル操作をメインに動画マニュアルを作成しているそうです。今後は製造装置の組み立て工程など、より多くの動画マニュアルを作成する予定とのこと。

株式会社メトロールの導入事例を詳しく読みたい方は、以下の記事からご覧ください。

インタビュー記事:世界で200社以上の装置メーカーに採用されているセンサの製造工程でtebikiを活用し、新人教育と多能工化を推進

tebikiを利用して多能工化を実現しよう【まとめ】

多能工化は、生産性向上や業務の属人化解消、柔軟な人材配置を可能にする有効な手法です。

多能工化を成功させるには明確な計画と体制の整備が必要です。スキルマップの活用で従業員のスキルや適性を正確に把握し、個々の強みを活かした適切な業務割り振りを行うことも重要です。また、透明性のある評価制度を構築し、従業員のモチベーションを維持することも大切でしょう。

さらに、教育体制が属人化しないよう、動画マニュアルを用いた標準化を徹底することで、誰でも同じクオリティの指導が可能になります。こうしたポイントを押さえれば、多能工化は組織全体の効率を高め、変化に強い柔軟な体制を築く力となるでしょう。

企業課題の解決に向け、多能工化を計画的に進めていくことをおすすめします。

この記事でご紹介した「tebiki現場教育」を活用すれば効率的な多能工化にむけた現場教育の整備が実現しますので、多能工の育成や業務標準化、現場に負担をかけない教育方法についてご興味のある方は是非以下の資料をご覧ください。