新人教育に役立つかんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する、現場改善ラボ編集部です。

業務品質や生産性の向上を図るには、自社に適した効率的な新人教育を実施する必要があります。しかし、「どのように新人教育を進めていくのが効率的なのか?」「教育担当者の負担が重く通常業務に支障がでてしまう…」などの課題を抱えているケースもあるはずです。

そこで本記事では、非効率な新人教育に潜む課題や効率的な新人教育を実施するための具体的な手段、参考になる企業事例などを解説します。自社の非効率な教育を改善したい方は是非ご覧ください。

※新人教育で用いられることが多い「OJT教育」は、正しい手順や技術が伝わりやすい一方、教育担当者の負担が大きく、現場全体の生産性に影響を及ぼしているケースは少なくありません。「OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識とは?」では、OJT教育担当者の負担を解消する教育手法について紹介するとともに、現場任せの教育から一歩進めて再現性ある育成体制を構築するための改善指針にも触れています。

OJTの教育負担や非効率性に課題を感じている方は、以下の資料もあわせて参考にしてみてください。

>>「OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識とは?」を見てみる

目次

なぜ?新人教育の非効率・ムダを生んでいる原因

新人教育に時間がかかるのは当然――そう思われがちですが、その裏には「非効率」や「ムダ」を生む構造的な原因が潜んでいます。

非効率・ムダが発生する大きな原因の1つに、従来からの教育手法から抜け出せず形骸化していることがあげられます。教育手法は年々変化していくものであるため、教育内容やフローの調整をしないと、最適な新人教育とは言えないでしょう。

実際に現場改善ラボの会員に実施したアンケート調査(N数=156人)で、「新人教育に課題を感じていますか」という質問をしたところ、全体の93%が何かしらの課題を抱えていると回答しています。

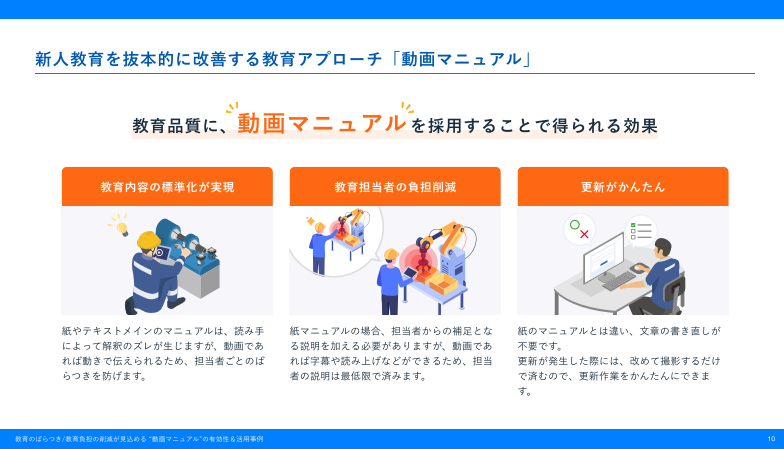

【教育のばらつき/教育負担の削減が見込める”動画マニュアル”の有効性&活用事例】から抜粋

また、感じている課題に対して「何かしらの対策をしている」と回答した方は、およそ3割に留まっています。このことからも、新人教育が形だけのもの(形骸化)になっていることが伺えます。

詳しい調査内容、従来の教育から抜け出して新人教育の課題を解消するポイントを知りたい方は、以下のリンクをクリックしてPDF資料をご覧ください。

>>「【調査結果付き】教育のばらつき/教育負担の削減が見込める”動画マニュアル”の有効性&活用事例」を見てみる

教える人によって内容がばらつく「属人的な教育」

新人教育がうまくいかない原因のひとつが、「誰が教えるかによって内容が変わってしまう」属人的な教育体制です。本来、教える内容や手順は一定であるべきですが、現場ではマニュアルがあっても実際の作業が個人の経験則に頼っているケースが多く、「私はこうやってる」「こっちの方が早い」といったアレンジが入りがちです。

その結果、新人は教える人によって違うやり方で業務を学んでしまい、「何が正しいのか分からない」と混乱したまま現場に出ることになります。例として、同じ製品の組立作業でも先輩Aは「この順番でやると効率がいい」と言い、先輩Bは「いや、それだと検査で引っかかる」と指摘する――このようなことが実際に発生すると、新人の不安を増幅させるとともに作業ミスの原因にもなってしまいます。

「見て覚えろ」が主流で新人に理解されづらい

製造や接客など多くの現場では、「まずは見て覚えて」「やりながら覚えて」という教育スタイルが長く主流になっています。しかしこの方法では新人がどこに注意を向けるべきか分からず、表面的な動作だけをなぞることになります。なぜその作業が必要なのか、どこに気をつけるべきなのかといった“本質的な理解”が伴わないため応用が利かず、トラブルの対応もできません。

結果として、「一度見せたのに覚えていない」「言ったことが伝わっていない」と教える側が苛立ち、教わる側は自信をなくすという悪循環に陥ります。たとえば、清掃業の現場で「道具の洗浄はこれくらいで大丈夫」とだけ伝えた結果、微細な汚れが残りクレームにつながったという事例が考えられます。言葉にしづらい“暗黙知”が多い作業ほど、見て覚えるだけでは限界があるのです。

このような暗黙知=言語化できないカンコツを伝え、標準化を進めるにはある「コツ」があります。“伝わらない”“属人化している”カンコツ作業を標準化するヒントについて知りたい方は、以下のリンクをクリックし資料をご覧ください。

>>「見て覚えろ」な教育体制から脱却するには?カンコツ作業を伝承するコツをみてみる(無料配布中)

新人がどこまで理解しているか把握できず、現場の負担が増える

新人教育でしばしば起こる問題のひとつが、「どこまで理解しているか分からない」ということです。教える側は「これくらい説明すれば大丈夫だろう」と思っていても実際には新人が断片的にしか理解しておらず、習得状況が見えないまま現場に出てしまうことがあります。

このように把握が不十分なまま現場に立つと新人の作業に目を配る必要が生じ、結局は先輩が常に付き添う状態になります。例として、倉庫内のピッキング作業で商品のラベルの読み間違いが続出し、「チェック体制を強化するために結局ベテランが2人必要になった」というケースが考えられます。これは教育の進捗と理解度を可視化できていないがために、むしろ現場の負担が増えてしまっている典型です。

紙マニュアルや口頭だけでは伝わらず、何度も同じ説明が必要

紙のマニュアルは確かに重要な情報源ですが、静止画や文字情報では、作業の「動き」や「タイミング」が伝わりづらいのが実情です。また、口頭での説明も相手の理解度に左右されやすく、一度で正しく伝わるとは限りません。その結果、毎回同じ内容を聞かれたり間違った解釈のまま作業されてしまったりと、非効率な教育が繰り返されることになります。

その結果、製品検査工程を例に挙げると「角度を変えて全体をチェックする」と口頭で説明したところ、動作のニュアンスが伝わらずに新人が「真正面からじっと見る」だけで済ませてしまい、欠陥の見逃しが発生するといったミスが発生することも。このような“伝わらない教育”は、本人だけでなく現場全体の手戻りや品質リスクを増やしてしまいます。

こうした課題に対して有効なのが「動画マニュアル」です。文字や口頭説明では曖昧になりがちな部分も、動画であれば一目で理解でき、繰り返し視聴することで定着率も向上します。その結果、教育の効率化だけでなく、ミスの防止や品質の安定化にもつながります。

動画マニュアルが教育負担を減らしながら教育の質を高められる理由や、マニュアルの作成方法について知りたい方は以下のマンガ形式の資料をご覧ください。

>>マンガでわかる!動画マニュアルが現場の教育を”カンタン”にできる理由とは?(無料配布中)

多言語対応の教育ツール・マニュアルが不足している

近年、多くの現場で外国人スタッフの採用が進んでいますが、それに伴い「教育の言語の壁」が浮き彫りになっています。日本語のマニュアルしかなく、指示や注意点が十分に理解されないまま現場に立たされるケースも少なくありません。

例えば、食品工場で「異物混入に注意」と伝えても「異物」や「混入」という言葉の意味が十分に理解されておらず、結果として衛生ルールの徹底にばらつきが生まれるといった問題があります。また、教える側も「伝えたいけど、言葉が通じない」というストレスを抱えるようになり、教育の質と効率の両方が低下します。多言語対応のマニュアルや視覚的にわかりやすいツールがないことが、技能習得の機会を奪っているのです。

一方で、言語の壁を越えて伝わるマニュアルとして「動画」を活用している企業が増えています。動きが見たままに伝わる動画を上手く使って教育している事例や実際の動画マニュアルのサンプルについて知りたい方は、以下のリンクから別紙のハンドブックをご覧ください。

>>外国人労働者に「伝わらない」問題はどう解決する?言語の壁を解決したマニュアルのサンプルをみる(無料配布中)

ここまで、教育の非効率を招く原因について解説しました。では、この課題を解消し教育を効率的に進めるには何が必要なのでしょうか?次章では、3つのポイントについて解説します。

非効率な教育を改善!効率化に必要な3つの要素

ムダや非効率が発生しがちな新人教育を効率的に実施するにはどうすべきか、ここからは具体的な手段について解説します

上記3つの要素をすべて叶える教育手法として、「動画の活用」が考えられます。動画がなぜ新人教育の効率化に役立つのか?気になる方は下記の資料も是非ご覧ください。マンガ形式でわかりやすく解説しています。

誰が教えても同じ教育内容になる教育体制の整備

新人教育では、「教える人によって内容が違う」という属人化がよく課題にあがります。担当者の教え方や伝えるポイントにばらつきがあると習得内容に差が生じ、作業の質が安定せずに現場全体の効率が下がる原因になります。

このような課題を解消するには、教育の標準化が不可欠です。教育内容や教育の進め方を標準化することで「人に依存しない教育体制」が実現し、現場全体の生産性・品質・安全性を安定的に向上させることができます。

ここで役立つのが、「動画」の活用です。動画という同一の教材かつ見本を使うことで、教え手による教育内容の個人差を解消する効果が期待できます。例として、実際に現場で使われている動画マニュアルのサンプルをお見せします。

▼小売業で実際に活用されている動画マニュアルサンプル▼

※tebiki現場教育で作成されています。

▼製造業で実際に活用されている動画マニュアルサンプル▼

※tebiki現場教育で作成されています。

紙マニュアルの場合は作業や業務に関する情報全てを網羅的に記載する必要があり、作成工数の増加や読み手によって誤った形で情報が伝わるなどのリスクが考えられます。一方で動画であれば実際の作業手順や注意点を「見て学ぶ」ことができ、視覚的な理解を深めることもできます。

動画マニュアルのサンプルをさらに見てみたい方は、下記のリンクをクリックし様々な業界で活用されているマニュアルのサンプル集をご覧ください。

>>「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集」を見てみる

教育負担を最小限にする”自発的な学習を促す”環境の構築

現場での新人教育において、教育担当者がマンツーマンでつきっきりになる体制は時間も工数も大きな負担になります。特に繁忙期や人手不足の状況では教育と通常業務の両立が難しくなり、教育の質が低下することも少なくありません。

そこで重要になるのが、「自発的な学習を促す環境づくり」です。新人が受け身ではなく自ら学ぼうとする姿勢を育てることで、教育の進みが早くなり現場の負担も大きく軽減されます。

たとえば、動画マニュアルやeラーニング教材を用意しておくことで、新人は自分のペースで何度でも繰り返し学習することができます。わからない点があればその都度動画で確認できるため質問の数が減り、教える側の時間的負担も最小限に抑えられます。

自発的な学習を促す工夫として、以下のような取り組みが挙げられます。

- 作業する前に動画で手順/やり方を視聴する

- 始業後/終業前にその日の作業の事前事後の学習を実施する

熟練者のノウハウ・カンコツを体系的に学べる手順書やマニュアルの整備

熟練者のノウハウやスキルなどを新人が体系的に学べるように、既存の手順書やマニュアルを整備する取り組みも有効です。体系的に学べる手順書やマニュアルがあることによって、作業の不明点や疑問があった際にまずマニュアルを見る文化が醸成されます。また、作業手順や今やるべきことが明確にわかるので、作業ミスや抜け漏れの防止にもつながるでしょう。

実際に、業務範囲が広く膨大な作業ノウハウが属人化していた堺化学工業株式会社では、ノウハウを標準化するためにマニュアルの動画化を推進し、あらゆる業務を動画マニュアルに落とし込む形で整備。その結果、従業員の理解度が大幅に向上し、教育する側・される側それぞれの負担軽減につながり、属人化の解消や標準化も実現しています。

同社の事例を詳しく読んでみたい方は、インタビュー記事「製造現場の教育を全社的にIT化作業ノウハウを凝縮したデータベースを構築」をご覧ください。

また、新人従業員に対して教育を実施しても、「思うように伝わらない」ことで、属人化しているカンコツ作業は数多くあるはずです。このようなカンコツ作業を標準化するための方法や、標準化を実現した企業の事例については以下の資料で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

新人教育の効率化・質向上に成功した5つの事例

先述したようなコツを取り入れ、新人教育を効率的に進めた事例を5社紹介します。

- 上松電子株式会社

- 日世株式会社

- 株式会社GEEKLY

- 株式会社メトロール

- 新日本工機株式会社

他にも成功事例について確認したい方は、下記のリンクをクリックし別紙のハンドブックをご覧ください。

>>教育のばらつき/教育負担を削減し、新人教育に成功した事例の「共通点」とは?事例をみる(無料配布中)

上松電子株式会社:不良見逃し率を5週間でゼロに削減

まずご紹介するのは、自動車部品メーカー・上松電子株式会社の事例です。

自動車の安全性に直結する部品を製造している同社では極めて高い品質が求められる一方、過去の社内調査で品質不良の4割がコミュニケーションミスに起因していることが判明。特に、外国人派遣社員への教育のばらつきが問題となっていました。

| 課題 | 動画マニュアル活用の効果 |

|---|---|

| ・品質不良の約4割が教育不足などのコミュニケーションミスによるものだった ・紙マニュアルでは細かな検査手順のニュアンスが伝わらず、不良の見逃しが発生していた ・教育の属人化により「教えたつもり」が生まれ、実際の手順定着に課題があった | ・動画マニュアルで外国人派遣社員への教育が可視化/標準化され、現場全体の品質レベルが向上 ・検査作業を動画化し繰り返し教育を徹底。結果として不良見逃し率を5週間でゼロにまで削減 ・教育内容の定着確認やスキルの可視化により、作業者が正確に手順を守れているかを確認できる体制を整備 |

そこで動画マニュアルを活用し教育の改善を試みました。具体的には検査方法や視線の動かし方といった細かな手順を動画で可視化し繰り返し教育したところ、不良見逃し率を5週間でゼロに削減するという成果を上げました。

また、動画を用いることで「教えたつもり」を防ぎ、理解度や実行度を確認する文化も定着。動画マニュアルは単なる教育ツールにとどまらず、現場の雰囲気やモチベーションを改善するコミュニケーションツール としても活躍しています。

同社が活用した動画マニュアル作成ツールについて知りたい方は、以下のリンクをクリックし資料をご覧ください。

>>新人教育を効率的に!わかりやすい動画マニュアル「tebiki」の詳細をみる(無料配布中)

日世株式会社:教育者の負担を約1/10に削減

次にご紹介するのは、日本で唯一のソフトクリーム総合メーカーである日世株式会社の事例です。同社では教育内容が担当者ごとに異なることで、現場ルールの徹底やスキルの定着に課題を感じていました。加えて、入職時研修では講義の準備・実施に毎週多くの時間がかかっており、教育担当者の負担が大きい状態でした。さらに、日本語の紙マニュアルでは外国人スタッフへの指導が十分に伝わらず、ヒヤリハットの要因にもなっていました。

| 課題 | 動画マニュアル活用の効果 |

|---|---|

| ・教育者によって伝える内容やニュアンスが異なり、ルールの伝達にばらつきがあった ・入職時研修の講義に多くの時間と手間がかかっていた ・熟練工の技術伝承が難しく、実作業を見る機会が限られていた | ・作業のポイントや衛生ルールを動画で明確に共有し、教育の標準化や質の均一化を実現 ・教育者の負担を約1/10に削減し、研修の効率化に成功 ・実作業の動画化により繰り返し学べる環境を整備し、現場スキルの習得機会を拡大 |

そこで解決のために動画マニュアルを導入。研修用のスライドや現場作業の動画化や、講義の一部を動画に置き換えることで教育者の負担は1/10に削減。動画マニュアルは現場での技術やニュアンスも正確に伝えることができ、教育のばらつきが解消されました。

また、翻訳字幕により外国人スタッフの理解度が大幅に向上。テストの正答率も改善し、教育の質そのものが向上しました。誰が・いつ・どの動画を見たか、どこまで理解できているかといった管理も可能になり、教育の可視化と質の向上を同時に実現しています。

同社が活用した動画マニュアル作成ツールについて知りたい方は、以下のリンクをクリックし資料をご覧ください。

>>新人教育を効率的に!わかりやすい動画マニュアル「tebiki」の詳細をみる(無料配布中)

株式会社GEEKLY:年間3,700時間分のOJT工数削減を実現

続いては、IT・WEB・ゲーム業界に特化した人材紹介事業を展開する株式会社GEEKLYの事例です。同社では、従来のOJTにおいて「教え方のばらつき」と「トレーナーの教育負担」という2つの課題を抱えていました。実際に新人1人あたりの教育に約150時間かかり、主にエース社員が教育を担当していたためチームの営業成績に悪影響が出ていたといいます。

| 課題 | 動画マニュアル活用の効果 |

|---|---|

| ・OJTが属人的で、新人の理解度や営業成果にばらつきが出ていた ・マニュアル動画は効果があるが、保管方法がバラバラで活用されず管理面に課題があった ・誰がどれだけ学習したか分からず、進捗把握やフォローが困難だった | ・教育内容を動画で標準化。指導内容のバラつきがなくなり、営業品質・業務レベルを均一に ・動画の一元管理・検索性・視聴管理が可能になり、教育コンテンツの再利用性が大幅に向上 ・レポート機能で個別の学習進捗が可視化され、学習量と業績の相関も把握可能に |

そこで動画マニュアルを導入し、教育内容の標準化と工数削減を両立。実際に、入社後3ヶ月間の教育のうち約7割を動画マニュアルに置き換えることに成功し、年間3,700時間分のOJT工数削減を実現しました。また、エース社員の負担が軽減されたことで、チームの未達リスクも解消されました。

加えて、レポート機能によって個々の学習進捗が見える化され、「視聴時間が長い新人ほど成果が高い」という傾向も発見。教育の質・量を定量的に管理できるようになり、教育効果の分析・改善サイクルも回せるようになっています。

同社が活用した動画マニュアル作成ツールについて知りたい方は、以下のリンクをクリックし資料をご覧ください。

>>新人教育を効率的に!わかりやすい動画マニュアル「tebiki」の詳細をみる(無料配布中)

株式会社メトロール:マニュアル作成時間を約75%削減

続いてご紹介するのは、産業用センサを開発・製造する株式会社メトロールの事例です。同社では新人教育が属人的で、教える人によって内容が異なることが課題でした。また、文章や口頭だけでは作業のニュアンスが伝わらず、未経験者がイメージを持てないという問題もありました。

| 課題 | 動画マニュアル活用の効果 |

|---|---|

| ・新人指導が属人的で、作業手順や教え方にばらつきがあった ・マニュアル作成に時間がかかり、現場への展開スピードが遅かった ・業務が属人化し、特定社員しか担当できない作業が多かった | ・動画で標準手順を可視化/統一。誰が教えても一定の品質で教育が可能に ・マニュアル作成時間を約75%削減。現場への迅速な情報共有が可能に ・動画マニュアルを活用してノウハウの継承と汎用化が進み、「脱属人化」を実現 |

これらの課題解決に向け動画マニュアルを導入したところ、「作業の要点を視覚的に伝える」ことが可能になり、接着剤の混合色の変化や力加減といった文章では伝えにくい要素も明確に伝達できるようになりました。さらに、紙マニュアルでは1ページ1時間かかっていた作成工数が動画では15分未満で作成できるようになり、現場展開のスピードも飛躍的に向上。

他にも現場への浸透に向けて動画URLをQRコード化して機器に貼付したり、寸劇風の動画マニュアルを作成するなどユニークな工夫も。動画マニュアルを「楽しく」「自主的に」学べるツールとして活用し、社内でも好評を得ています。

同社が活用した動画マニュアル作成ツールについて知りたい方は、以下のリンクをクリックし資料をご覧ください。

>>新人教育を効率的に!わかりやすい動画マニュアル「tebiki」の詳細をみる(無料配布中)

新日本工機株式会社:ベテラン依存の作業ノウハウを伝承

最後は、工作機械の設計・製造で120年以上の歴史を持つ、新日本工機株式会社の事例です。

同社は「人が育つ環境づくり」をテーマに教育道場やOJTの強化など長年人材育成に注力してきましたが、現場では作業手順のばらつきや後戻り作業など、標準化の遅れによる課題が表面化していました。

| 課題 | 動画マニュアル活用の効果 |

|---|---|

| ・現場作業が属人的で、作業手順のばらつきや後戻り作業が発生 ・作業要領書などの紙マニュアルは理解に差が出やすく、読むのも手間 ・技術伝承がベテラン依存で、ノウハウ継承が難しかった | ・動画で標準手順を可視化/統一。誰が見ても同じ作業ができる仕組みを構築 ・動画マニュアルに置き換えることで理解度が向上し、教育効率が飛躍的に改善 ・ベテラン技術を動画化することで属人化を解消し、若手・中堅への技術継承が加速 |

そこで立ち上げた「標準化プロジェクト」の中で、動画マニュアルを教育ツールとして導入。紙の要領書では伝わりづらかった動き・感覚・注意点なども、動画で視覚的に伝えることで理解しやすくなり、教育効果が飛躍的に向上しました。

導入初年度には、「案画ミーティング」で現場ニーズを拾い上げながら1,500本以上の動画マニュアルを作成。作業手順、安全教育、点検作業など幅広い業務を網羅しました。例として、毎日の朝礼で動画マニュアルを活用し全スタッフが習慣的に学べる仕組みを構築。ベテラン依存の作業も若手や中堅へノウハウが浸透し始め、作業品質の安定にもつながっています。

同社が活用した動画マニュアル作成ツールについて知りたい方は、以下のリンクをクリックし資料をご覧ください。

>>新人教育を効率的に!わかりやすい動画マニュアル「tebiki」の詳細をみる(無料配布中)

ここまで、新人教育に成功した企業の好事例をご紹介しました。次章では、これらの企業に共通する「教育手段」と、その実践のコツについて解説します。

効率も質も高められる教育手段は「OJT×動画」の活用

ムダや非効率をなくし、新人教育の効率化を進める上で重要なのは、つきっきりで実施するOJTや見て覚える組織風土などの従来の教育から抜け出し、環境に適した新たな教育手法を取り入れることです。

新たな教育として、様々な業界で取り入れられている手法は「動画マニュアルの導入」です。

【教育のばらつき/教育負担の削減が見込める”動画マニュアル”の有効性&活用事例】から抜粋

ここで推奨されるのが、OJTと動画マニュアルを組み合わせた教育です。OJT内で動画マニュアルを教育対象者に視聴させることで実際の動きを動画で学ばせ、解釈や認識のズレを防止できるのが大きな特徴です。また、動画である程度の作業手順やルールを理解できるので、担当者からの説明は最小限で済みます。そのため、OJT担当者の教育負担の削減にもつながるでしょう。

新人教育に動画マニュアルを活用する有効性や実際に活用している企業事例などは、以下の資料で詳しく解説していますので、リンクをクリックしてご覧ください。

>>「教育のばらつき/教育負担の削減が見込める”動画マニュアル”の有効性&活用事例(pdf資料)」を見てみる

「本業を圧迫しない」動画マニュアル作成は、「tebiki」がおすすめ

OJTに動画を組み合わせる形で教育を効率化するメリットはわかったものの、動画マニュアルを作成するにあたって「編集経験や専門的なスキルがないとできないのでは…?」と感じる方がいるかも知れません。

しかし、tebikiであれば直感的な操作性とシンプルな画面設計で、はじめて動画編集をする方でもかんたんに動画マニュアルを作成できます。

動画マニュアルtebikiは、普段の業務やOJTの様子をスマートフォンで撮影するだけ。マニュアル作成の「かんたんさ」を追求したツールです。実際にtebikiを導入している「東急リゾーツ&ステイ株式会社」では、導入から2年で9,000本以上の動画マニュアルを作成しています。

同社からは、使いやすさだけではなく、teiki現場教育のサポート体制についても、以下のように語っています。

tebikiでは、導入直後から専任担当が付き、動画作成の基本だけでなく、各現場の課題設定やそれに応じたシナリオ設計、組織構築など、運用面全般を共に考えてくれます。さらに、定期的なミーティングを通じた継続的運営支援や、タイムリーな他社運用事例共有による新たな視点や気づきの切欠を提供頂き、本当に心強く感じています。

tebikiには、教育効果を高める以下のような機能も搭載されています。

| 自動文字起こし機能 | …動画内の音声を自動で文字起こし 動画内で話している音声を自動で文字起こしし、字幕として表示できます。誤字や言い回しの細かい修正を行うだけで、字幕付きマニュアルが完成します。 |

| 自動翻訳機能 | …100か国語以上の言語に翻訳可能 100か国語以上へ翻訳可能なため、各言語ごとマニュアルを個別作成する必要なし。ボタンひとつで、各言語に対応したマニュアルを自動生成できます。 |

| レポート機能 | …教育の進捗状況を見える化 誰が・いつ・どのマニュアルを閲覧したかをダッシュボードで確認できます。タスク指示を出した動画の進捗状況も可視化され、教育のフォローがしやすくなります。 |

| コース機能 | …カテゴリー別にノウハウを整理可能 「オンボーディングコース」「入社半年後研修」などのカテゴリー分けが可能。コース機能のページを共有するだけで、該当するカテゴリーのノウハウをまとめて学べます。 |

| テスト機能 | …「理解したつもり」を防ぐ! オリジナルの確認テストを作成し、合格基準の設定も可能。ただ動画を見るだけで終わらせず、「わかる」状態かをしっかり確認できます。 |

tebikiの詳しい機能やサポート内容、料金などについてさらに詳しく知りたい方は、以下の画像をクリックしてサービス資料をご覧ください。

【補足】非効率な新人教育が引き起こすリスク

新人教育にムダや非効率があったとしてもついつい目を背けてしまいがちですが、非効率を解消せずに新人教育を実施することには様々なリスクを引き起こす可能性があります。

ここでは、具体的なリスクについて解説していきます。

教育内容にばらつきが発生し、技術伝承/多能工化が進まない

担当者ごとに新人に対しての教育内容に、ばらつきが発生する可能性があります。

正しい作業やルールが共有されずに、誤った情報や我流のやり方などが伝わってしまうと、技術伝承や多能工化が推進されずに作業品質の低下やヒューマンエラーの頻発など様々なリスクが考えられるでしょう。

また、教育を受ける側の受け取り方や解釈によって、正しく伝えているつもりでも誤った形で情報が伝わってしまう可能性も十分に考えられます。なお、技術伝承は進めようと思ってもそう簡単に推進できるものではありません。

以下の資料では、技術伝承が進まない原因や新人に対して効率的にベテランの技術伝承を進めるためのポイントなどをわかりやすく解説しています。以下のリンクをクリックして資料をぜひご覧ください。

>>「新人にベテランの技術伝承を効率的に進めるポイント」を見てみる

OJT担当者の負担が増加し、組織全体の生産性に影響する

新人教育の中で、同じことを何度も伝える必要があったり、新人の作業品質が低く担当者の確認や修正に時間がかかるなどの状況も十分に考えられます。

この場合、OJT担当者への教育負担が大きくなってしまい、通常業務に手が回らなくなり組織全体の生産性に影響してしまうこともあるでしょう。

外国人労働者とスムーズなコミュニケーションが取れない

製造業や飲食、接客業などの現場産業では、日本人だけではなく様々な国籍の外国人労働者も増えています。

そのため、外国人労働者に対する教育体制が構築できていない現場では、スムーズなコミュニケーションが取れないことで教育が十分に進まないケースが考えられます。教育が進まないことで、業務品質のばらつきや労働災害の発生、生産性の低下など現場に様々な問題を引き起こすでしょう。

外国人労働者への教育課題の解消に向けては、関連記事「外国人労働者の教育課題はこう解決する!5つの指導ポイント」をご覧頂くか、言語の壁を超えて外国人教育の課題を解消するポイントや企業事例を紹介している以下の資料をご覧ください。

>>「外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集」を見てみる

モチベーションが低下して早期離職者が増加する

効率が悪い新人教育によって、同じような作業内容が続いてしまったり、待ち時間が発生したりすると、教育を受ける側のモチベーションが低下する可能性があります。

モチベーションが低下した状態が続くと、ギャップやミスマッチにつながってしまい、早期離職が発生するリスクも十分に考えられるでしょう。

不十分な安全教育によって労働災害につながる

物流や製造、建築などの現場作業では、業務の中に様々な危険が潜んでいます。新人教育の一部である安全面での教育が不十分な場合、手順不遵守や不安全行動などにより、ヒヤリハットや労働災害が発生する可能性が大幅に高まるでしょう。

労働災害を防止するためにも、5S活動(整理、整頓、清掃、清潔、躾)による職場環境の改善、KY活動(危険予知)による危険が潜んでいる箇所の特定と対策などが有効になります。

また、従業員の安全意識を向上させるための効率的な安全教育への取り組みも非常に重要です。以下の資料では、安全意識が高い現場の取り組みを体系的に解説しているので、ぜひ合わせてご覧ください。効率的な安全教育の実施方法や労働災害を防止するヒントが得られるはずです。

まとめ

この記事では、新人教育が非効率になってしまう原因、効率的に実施する方法などを解説してきました。新人教育を効率化することによって教育担当者の負担が軽くなり、会社全体の業務効率も向上します。

効率的な新人教育を実施するための1つの手段として有効なのは、動画マニュアルの活用です。普段実施しているOJTや紙マニュアルによる教育を動画マニュアルに置き換えることで、担当者の負担が軽減され、教育内容の標準化も実現します。

記事内で紹介した、かんたん動画マニュアル「tebiki」のサービス資料については、以下の画像をクリックしてダウンロードが可能です。新人教育の改善や現場の負担軽減についてお考えの方は、是非ご参照ください。